第1回 松尾早人さん(作編曲家/オーケストレーター)

限られた時間内でベストなレコーディングを実現する楽譜とは

プロの仕事は、なぜ速く正確なのか? その大きな理由の一つは、熟練したプロほど独自に多くのテンプレートを持っていることです。テンプレートを用いれば、楽器編成やそれに必要な音楽記号、ページレイアウトなどが予め設定された状態からすぐに作業をスタートできるため、時間と労力を節約しつつ、統一的な書式で楽譜を制作することができます。

本企画では、Finale 27から日本語版独自のコンテンツとして追加したテンプレート集を拡張すべく、プロのFinaleユーザー様から現場仕様のテンプレートをご提供いただき、その設計コンセプトや活用法を一般ユーザーの皆様にご紹介して参ります。

シリーズ第1弾は、作編曲家/オーケストレーターの松尾早人氏によるフィルム・スコアリング用テンプレートのご紹介です。出版向けとは異なるプロダクション向けの楽譜の特徴を中心に語っていただきました。

(テンプレートは記事末尾からダウンロード可能です。)

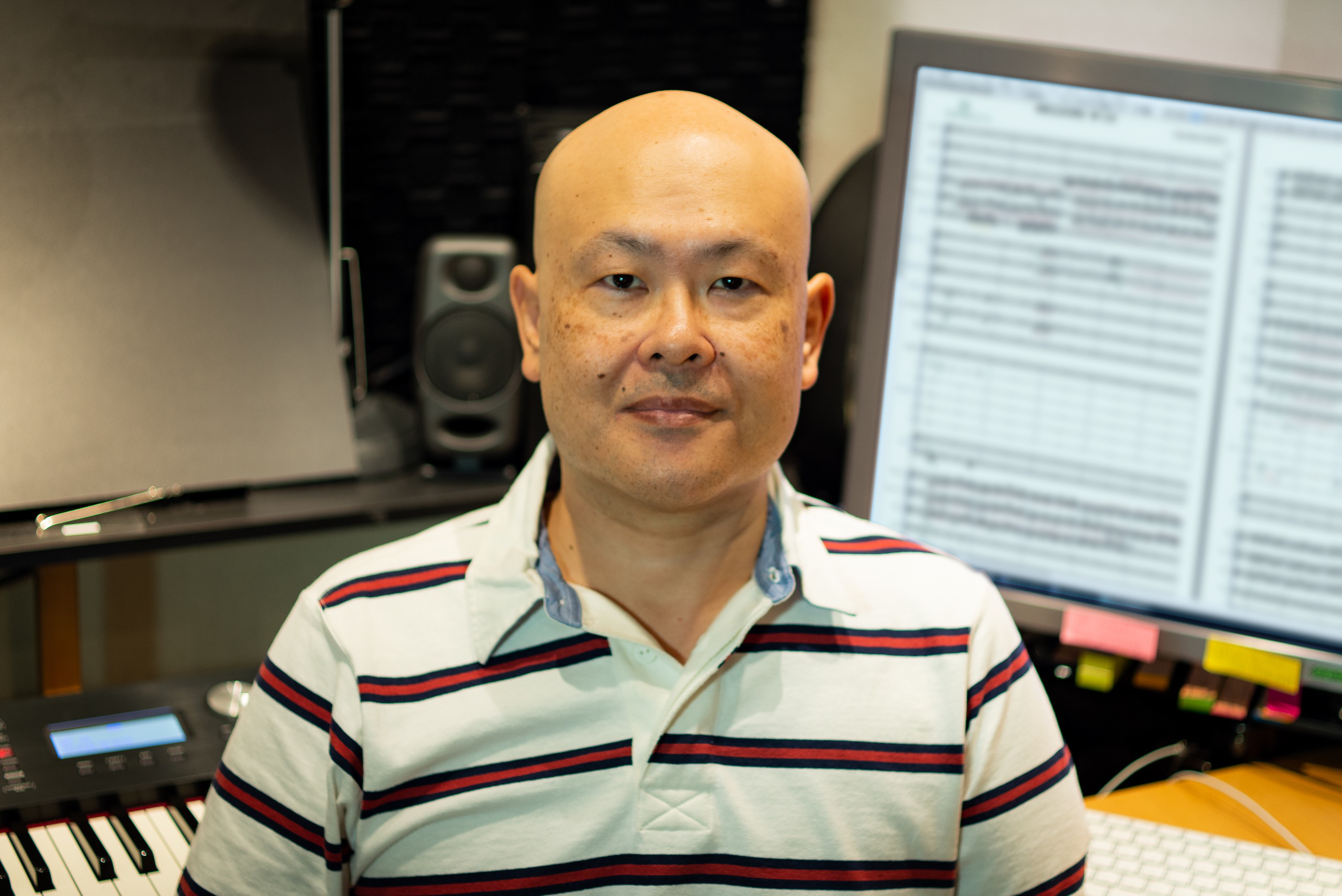

【松尾早人氏プロフィール】

東京芸術大学音楽学部作曲科卒業。野田暉行氏・南弘明氏に師事。シンセサイザーのみならず、オーケストラの作曲に比類なき才能を発揮し、「ジョジョの奇妙な冒険」や「キャプテン翼」などを手がけるアニメ・映画・ゲームの作曲家として活躍。

クラシック・映画音楽のみならずプログレッシブ・ロックやフュージョンにも傾倒し、小学3年生のときEL&Pの『タルカス』を3か月かけてコピーしたという逸話を持つ。

ー目次ー

1. 作曲からレコーディングまで活躍するFinale

2. 松尾仕様のフィルム・スコアリング用テンプレート

3. テンプレートの重要性

【関連ファイルの無料ダウンロード】

1. 作曲からレコーディングまで活躍するFinale

音大を出てフリーで仕事を始めた頃に買ったFinale Ver.2(1991年発売)が最初だったと思います。これをMacintosh SE/30で使いましたが、当時のパソコンのモニターは9インチと小さく、バンド・スコアくらいなら良いのですがオーケストラ・スコア制作には無理があり、まだ時期尚早と思って手書きに戻りました。

その後、2008~2009年くらいから再びオーケストラ・スコア制作の現場にFinaleを再導入しました。当時はコスト安で高品質なフィルム・スコアリング* の収録ができるということで東欧など海外収録プロジェクトも多くありましたが、オーケストラのような音符が多いスコアでは、飛行機の中やホテルで直前までチェックしても現場でミスが見つかることが多かったんです。思い込みで書いているので、楽譜を見ても自分ではミスを見つけられないんですよね。しかし楽譜作成ソフトウェアで書いた楽譜はプレイバックできますので、聴いてミスがあればすぐに分かります。

(*編注:フィルム・スコアリングとは、映画などで映像に合わせて制作する音楽のこと。)

また、海外収録では楽譜を紛失したら大変なので、手書き時代は大量のパート譜を専用のスーツケースに入れて収録現場に持ち込んだものです。しかし当時のFinaleではPDFを電子メールで送信して現地でプリントアウトすることもできるようになっていたので、これもFinale再導入の大きな理由となりました。

作曲中にもFinaleを使うメリットは大きいです。手書きだと間違って1小節ずれて書いてしまうこともあり、切り貼りするか消して書き直すか数分間悩んだりしましたが、Finaleで書いていれば編集は簡単なので、そんな悩みはありません。

また、フル・オーケストラなどの大きいスコアでは、楽譜全体を隈なく見渡せるというメリットも重要です。若い頃は巨大な五線紙を机に置いて作業した際、弦は近いので書き易く、木管は遠くて書くのが面倒でした。ところが歳を取って老眼に悩まされるようになった現在は逆に、近くにある弦は見にくく、遠くにある木管は見易いという状態です。

しかしパソコンのモニターではこういう問題は起こりません。今は4Kの42インチ・モニタを使って2ページ半を表示していますが、この場合は1ページあたりの楽譜サイズはA3よりも大きく扱うことも可能で、楽譜作成ソフトウェアは描画の面においても紙の譜面を超えたと言って良いでしょう。

2. 松尾仕様のフィルム・スコアリング用テンプレート

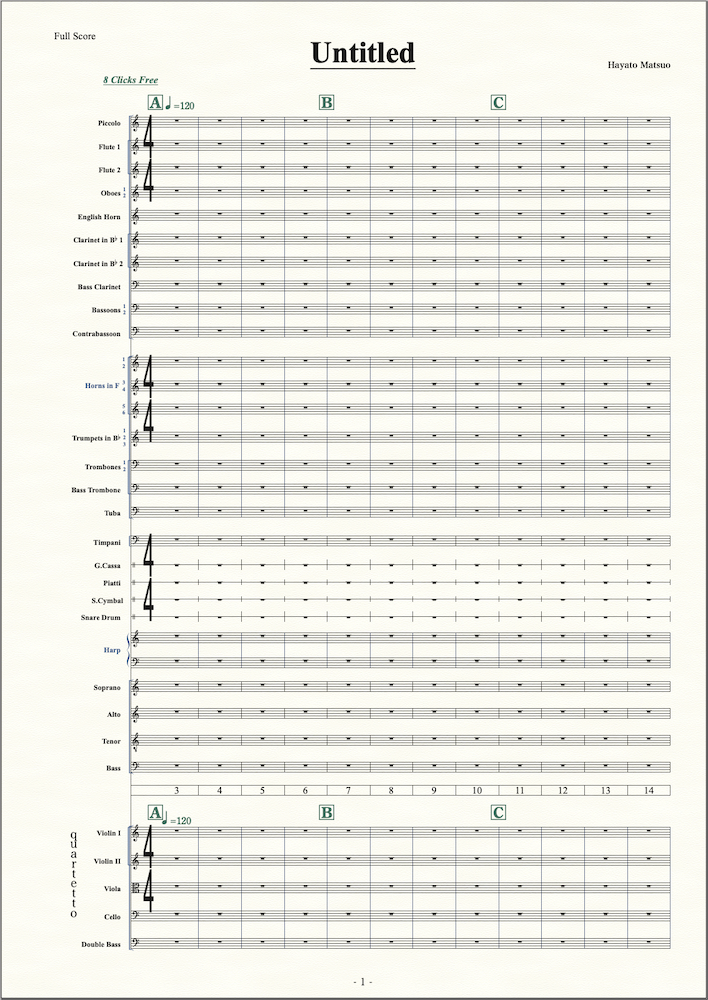

今回は僕が良く使うスタイルで四つのテンプレートをご用意しました。

・HMTemp1(特大) ・HMTemp2(大) ・HMTemp3(中) ・HMTemp4(弦5部)

特大アンサンブル用のHMTemp1は、最近に収録した、とあるビデオゲームのメインテーマ収録に用いたものを元にしています。

弦楽器は10型* を元に、演奏者やその座る位置も変えて2回録ったので事実上20型の60人という、日本国内では滅多にない特大編成です。木管は3管編成、金管はホルンが6本、それに混声四部の合唱団も使いました。

(*編注:10型とは、vln1が10人、vln2が8人、vlaが6人、vlcが4人、cbが2人で、合計30人編成の弦楽器セクションのこと。)

HMTemp2は20パート用のテンプレートで、おそらくこれを一番良く使いますね。HMTemp3はさらに小さい16パート、HMTemp4は弦楽オーケストラ/弦楽五重奏用のテンプレートです。

まず、フィルム・スコアリングの現場では初見演奏が普通なので、スムーズなレコーディングのためには楽譜の見た目の綺麗さ、特にパート譜の読み易さは重要です。そうした場合は綺麗で読み易い仕上がりの楽譜を書くための機能が豊富なFinaleは良いですね。Finaleでは五線の間隔からフォントの太さなどに至るまで細部も調整できるので、これらにも気を配っています。

また、譜めくり音が録音されないように、音量が小さくなる場所では楽譜をめくらないように小節を割り付ける、全体的にやや詰め気味にレイアウトして無駄な譜めくり回数を減らす、といった配慮も必要となります。

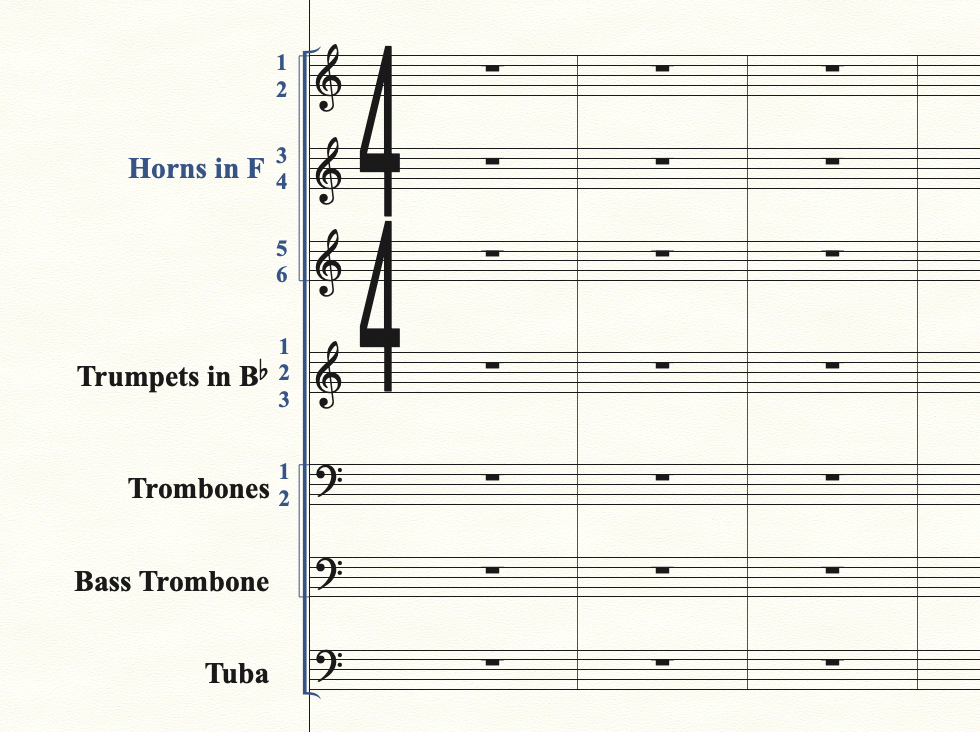

楽譜上で特徴的なのは、大きな拍子記号、大きなリハーサルマーク、大きな小節番号、などですね。これらの細かな工夫は、多くの演奏者、スタジオ施設、エンジニアを確保し、決められた時間内にベストな収録をしなければならないフィルム・スコアリングの現場では大いに役立ちます。

大きな拍子記号* は指揮者の読譜を助けるもので、出版譜にはない仕様ですが、映像に合わせるために拍子変更が多いフィルム・スコアリングの現場では昔から一般的に用いられるものです。

(*編注:Finaleでの大きな拍子記号の設定方法については、別記事「大きな拍子記号を表示させる方法」をご覧ください。)

大きなリハーサルマークと大きな小節番号は、収録前のリハーサルや、本番で納得いく演奏とならず録り直しとなった場合に箇所を指定するのにとても役立ちます。

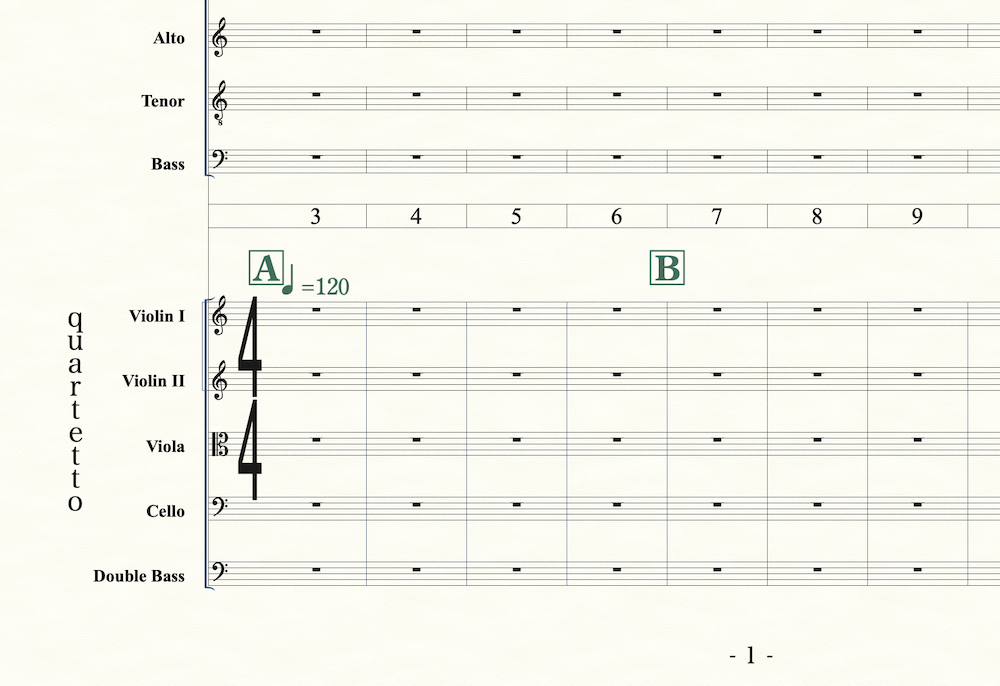

リハーサルマークは楽譜の一番上だけでなく、目線に近いストリングスの上にも書いておくことで、指揮者による見落としを防ぐことができます。場合によってはホルンの上にも入れて良いかも知れません。クラシックの楽譜でも、こういう書き方をするものがありますね。

大きな小節番号を入れる方法はいくつかありますが、ストリングスの上に設定した空欄の小節上に小節番号を書くのはバークリー音楽大学のフィルム・スコアリング科で教えている方法と聞きます。今は日本の現場でもバークリー出身者がとても増えているので、このスタイルが定着しつつあるようで、僕も最近この方法を取り入れました。

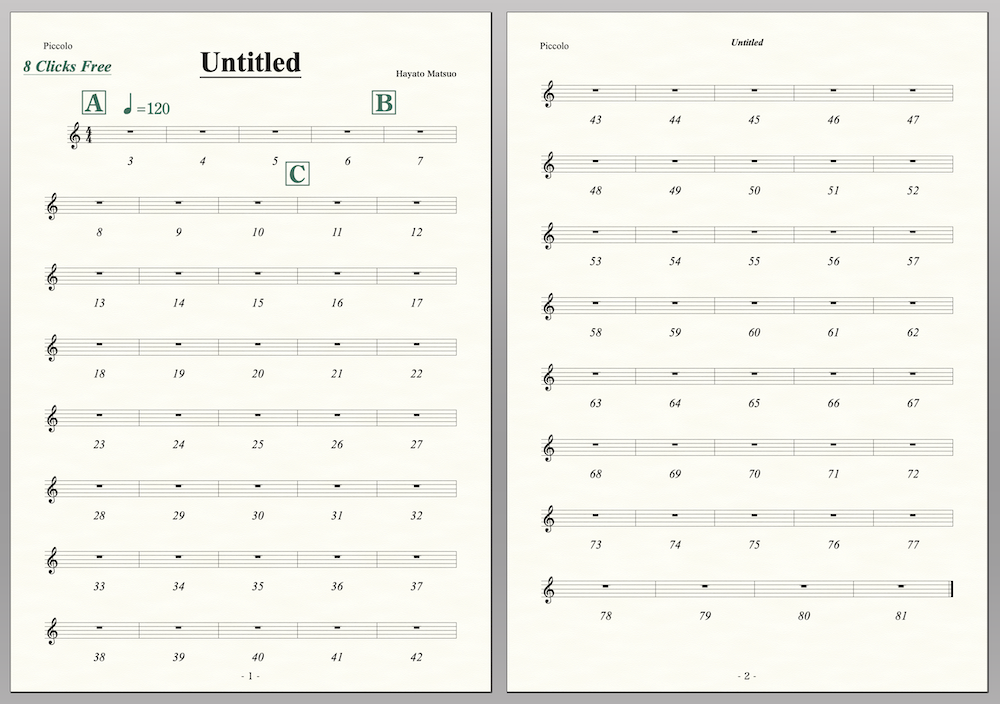

あと、これはレコーディング用に限定した仕様ですが、レコーディングではDAW上で最初に2小節のカウントオフを設定するため、楽譜上でも小節番号を3から書き始めるのが一般的です。これにより、ステージ上にいる指揮者と別室でDAWを操るレコーディング・エンジニアが同じ小節番号で曲の進行を追えるようになります。

このテンプレートもそうしており、ライブラリに「8 Clicks Free」* という記号を作り、これを全てのパート譜に表示されるようにしています。

(*編注:これは拍子が4/4の場合で、数字は拍子に応じて調整。)

パート譜はコンサート用と大きく変わりませんが、部分的な録り直しなどに備えて小節番号の扱いをより細かくする場合が多いのが特徴と言えます。

日本のレコーディング現場では、練習番号に慣れているせいか、演奏者は「Dの3、4やります」といったようにリハーサルマークを基準とすることが多いようです。

しかし僕はパート譜も全小節に小節番号を振った方が良いのではと考えています。その方が小節番号という1種類の記号で場所を指定できますし、エンジニアが見ているDAW画面とも関連付け易いためです。実際、海外ではそういう作り方が多いようですので、今後は日本のレコーディング現場でも、そのようになるかも知れません。

なお、現場に持ち込む楽譜ではパート譜にも全てのページで楽器名が書かれている必要がありますので、これらのテンプレートでもそのようにしています。

例えばトランペットが複数いた場合、海外のフィルム・スコアリング用スコアではTp1、Tp2、Tp3と3段に分けて書くのが一般的なようですが、僕はクラシック・スタイルでまとまっていた方が読み易いし段数も節約できるので、Tpは3本一緒にするか、Tp1,2と3とするなど、なるべくまとめて書くのが好みですね。

フルートやクラリネットは動きが多いので1段ずつ書きますが、他にはトロンボーンもTb1,2と3と書くのがいつものスタイルです。

あと、ライブラリにハープのペダル指定も欠かさず入れていますね。最初から作ると少し面倒ですが、一つ作って発想記号のライブラリに入れておけば、コピーしてキーに合わせて書き換えたりして便利に使い回すことができます。

書式については、最近では音符を目立たせるために〔ファイル別オプション〕から「五線の線幅」を少し細くして約0.004インチ、小節線の「細い線の線幅」を約0.008インチにしています。昔はコピー機や印刷機の性能も良くなかったので線が細いと掠れたりしましたが、今はこういう設定でより見やすい楽譜を仕上げられるようになって来ています。

最初から入ってると良いと思う記号としては、アポストロフィがあります。これはブレス的な「ちょっと隙間を開ける」時によく使います。現状は普通のフォントでやっています。

3. テンプレートの重要性

プロジェクトごとに作ることが多いです。以前のプロジェクトから流用できる場合はそうすることもありますが、その場合は例えばフォントの太さなどがスコアにより微妙に変わってしまうこともありますので、プロジェクトごとにまとめて最初に3、4種類、アンサンブルの規模に合わせて作るということが多いですね。

Finaleではユーザー自身で楽器編成に応じた様々な楽譜の書式を自由に作れますが、これは一定の時間が掛かりますし、Finaleの使い方に関する知識も必要です。書式を作る自由度が高いのがFinaleの強みですが、この自由度の高さが初心者には逆にハードルになることもあるかも知れません。

しかし予め良く使われる楽器編成に向けたテンプレートを用意することで、セットアップ・ウィザードやページレイアウト・ツールを使って書式を整えるという手間を省いて、すぐに音楽制作に着手できます。

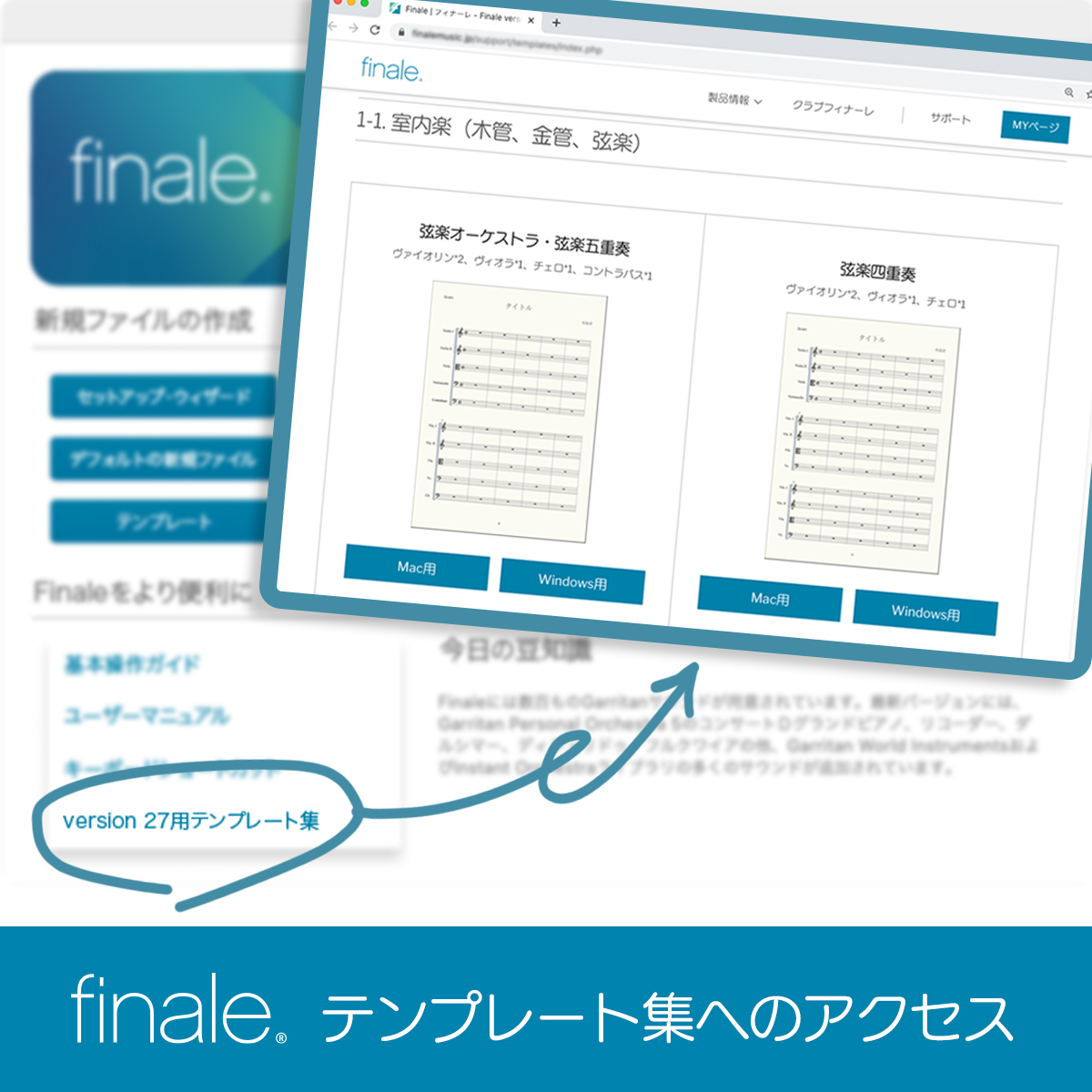

Finale 27では日本独自の機能としてテンプレート集が用意されたと聞きましたが、このような機能を活用して楽譜制作をテンプレートから始めるというのは凄く良い考えだと思います。

[参考用Finaleファイルのダウンロード]

本記事用に松尾さんからご提供いただいたフィルム・スコアリング用テンプレートの.musxファイルは、以下のリンクから無料ダウンロードできます。Finaleをお持ちの方はぜひ、ご自分のプロジェクトにご活用下さい。

- お使いのOSとブラウザによってはダウンロード時に警告が表示される場合があります。

- これらのファイルは最新バージョンのFinale 27で作成しています。旧バージョンのFinaleでは正常動作しない可能性があります。予めご了承ください。(SMuFL記号はFinale 26以前では正常に読み込めません。)

- 小節番号はDAWレコーディング仕様の3から始まる設定にしてあります。1から始まる通常の設定に変更する場合は小節番号ダイアログボックスにて「選択範囲の最初の小節番号」を3から1に変更してください。)

大編成用テンプレート

中編成用テンプレート

弦楽五重奏用テンプレート

《編集後記》

レコーディング作業時間の超過がそのままコスト増に繋がってしまうシビアなフィルム・スコアリングの現場では、楽譜の読み易さがプロジェクト成功の鍵となります。演奏目的に特化したフィルム・スコアリング用の楽譜は、出版譜の浄書ルールとは異なる設計コンセプトに基づき作られますが、このように目的に応じて多様なスタイルの楽譜をユーザー自身で作成できるのがFinaleの強みの一つと言えます。

フィルム・スコアリング用のテンプレートは正確な演奏を追求する現場から生まれたものですので、通常のオーケストラや吹奏楽の練習や演奏でもきっと役に立ちます。これらのテンプレート、またはその設計コンセプトを、皆さんの楽譜制作や演奏活動でもぜひご活用いただければと思います。

なお、今回のインタビューで松尾さんからご助言頂いた現場視点からの様々なアイデアは、先日リリースしたFinale 27.1日本語版の記号ライブラリ更新にも早速反映させていただきました。この場をお借りして、改めて松尾さんに厚くお礼申し上げます。

もし宜しければ、本記事に関する皆様のご意見・ご感想をお寄せ下さい。

Finale 27から日本語版独自のコンテンツとして追加したテンプレート集は、Finale 27で新設した起動パネル左下のボタンからアクセスできます。

このFinale 27用テンプレート集には、今回の松尾さんテンプレートも含めて、今後さまざまなプロ仕様テンプレートを追加していく予定です。ぜひご期待ください!

関連記事リンク集

《プロのFinaleテンプレートをご紹介》

- 第1回 松尾早人さん(作編曲家/オーケストレーター):限られた時間内でベストなレコーディングを実現する楽譜とは

- 第2回 赤塚謙一さん(ジャズ・トランペット奏者、作編曲家):各種記号の入力後に配置を手動調整する手間をなるべく減らした作りに

- 第3回 櫻井哲夫さん(ベーシスト、作編曲家):ジャズ/フュージョン/ロックの演奏に特化した楽譜とは

《吹奏楽アレンジのためのFinale活用術》

- Vol.1 大会に向けての準備を時短・効率化:編曲や楽曲のカット、パート譜の編集、演奏時間の管理など、吹奏楽ならではの作業におけるFinaleの活用術をご紹介。

- Vol.2 リクエストに応えるため。アレンジのサポートに:移調楽器への楽器変更、移調楽器の調号設定、実音/移調音の表示切り替えなど、吹奏楽に頻繁に登場する移調楽器の扱いに焦点を当てたFinaleの活用術をご紹介。

- Vol.3 指導や練習と楽譜のよい関係:Finaleを活動に取り込む:複数パート譜の楽譜、五線のサイズや長休符の調整、プレイバック機能の活用など、日ごろの活動にFinaleを取り込む、ちょっとしたヒントやアイディア、便利機能をご紹介。

《楽器別Finale活用術》

- 楽器別フィナーレ活用術VOL.1:ギター編

- 楽器別フィナーレ活用術VOL.2:ピアノ編

- 楽器別フィナーレ活用術VOL.3:管楽器編

- 楽器別フィナーレ活用術VOL.4:打楽器編

- 楽器別フィナーレ活用術VOL.5:弦楽器編

《教育機関におけるFinale活用事例》

- ジョナサン・ファイスト氏:バークリー音楽大学教官 1学期12回にわたりFinaleを用いた記譜法を学べるオンライン・コースを開講している米国ボストンの名門、バークリー音楽大学(Berklee College of Music)での事例から、楽譜作成ソフトウェアを音楽教育に導入するメリットを考える

- 総合大学におけるFinaleの導入:筑波大学 音楽教育・研究の現場でも多用されるFinale、その活躍の場は音楽大学に限りません。総合大学にて音を扱う研究分野での導入事例をご紹介

- 栗山 和樹氏:作編曲家/国立音楽大学教授 “Finaleを使えば「バージョン2」を簡単に作れることは大きなメリットですね。特に作曲面でトライ&エラーを繰り返すような実験授業では、Finaleでデータ化されている素材は必須です”

- Finaleを活用したオンライン動画教材の事例~制作ツールの新たな活用への発想方法~ 北海道教育大学岩見沢校音楽文化専攻作曲コースの准教授で作編曲家でもある阿部俊祐先生による、Finaleを活用したユニークな動画教材をご紹介

《Finaleのユニークな活用事例》

- 濱瀬 元彦氏:ベーシスト/音楽理論家/音楽教育家 Finaleでビ・バップのフレーズをデータベース化し研究に利用、成果を取りまとめ「チャーリー・パーカーの技法」を上梓

- Finaleファミリー製品:オンラインでの共同制作、音楽教育への活用 オンラインという観点からみた活用方法について、楽譜の電子化の利点を活かした共同制作の仕組みづくり、音楽教育への活用、の二つの事例から考えてみました。

《オーケストラ譜のための3つのテクニック》

- 大きな拍子記号を表示させる方法

- 大きな小節番号を配した専用の五線を表示させる方法(近日公開予定)

- 各パートの演奏スタート箇所を明示するガイド音符の設定方法(近日公開予定)

《オーケストラ・レコーディングの現場から》

- 内田旭彦さん、森彩乃さん(ロックバンド「クアイフ」) Finale未経験から2週間でオーケストラ共演用スコアを制作(前編:オーケストラ譜制作からリハーサルまで)

- 内田旭彦さん、森彩乃さん(ロックバンド「クアイフ」) Finale未経験から2週間でオーケストラ共演用スコアを制作(後編:オーケストラとの共演ライヴを終えて)

- Shota Nakama氏:作編曲家/オーケストレーター/プロデューサー/ギタリスト 楽譜作成ソフトウェアの編集機能を活かし、オーケストラ・レコーディング用の大量の楽譜を読み易く、超高速で制作

《オーケストラ・スコア制作に役立つTIPS記事》

- TIPS 2. 同じ発想記号を複数のパートに連続複製する方法

- TIPS 3. 入力済みの記号やアーティキュレーションを瞬時に変更する方法

- TIPS 5. 入力済みの音の高さを簡単に変更する方法

- TIPS 6. 記号類だけを他のパートにコピーする方法

- TIPS 8. プレイバック時の臨場感を簡単に調整する方法

- TIPS 10. プレイバック時に、連続する16分音符をシャッフルさせる方法

- TIPS 11. 曲の途中で楽器を変更(持ち替え楽器)する方法

- TIPS 12. 部分的にプレイバックをしてサウンドをチェックする方法

- TIPS 14. 目からウロコのショートカット集「高速ステップ入力編」(Mac版)

- TIPS 15. 組段セパレータでスコアをより見やすく

《Finaleの基本操作を学べるリソース》

- 譜例で操作方法を検索:Finaleオンライン・ユーザーマニュアルより。Finaleで可能なこと、それを行うための操作法が一目で分かり、初心者の方には特にお勧めです。

- クイック・レッスン・ムービー:Finaleの操作方法や便利な機能などを30〜60秒程度の短い映像でご紹介しています。