連載「楽譜作成ソフトウェアの導入メリットを考える」

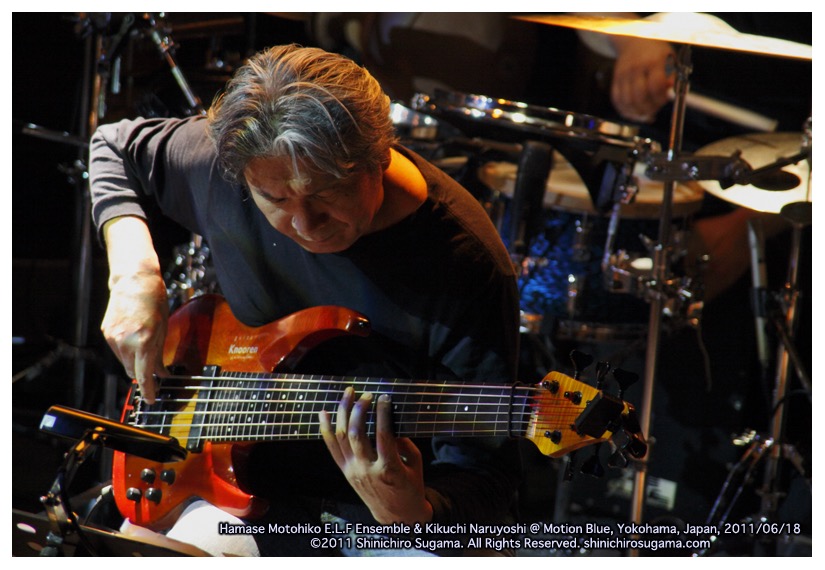

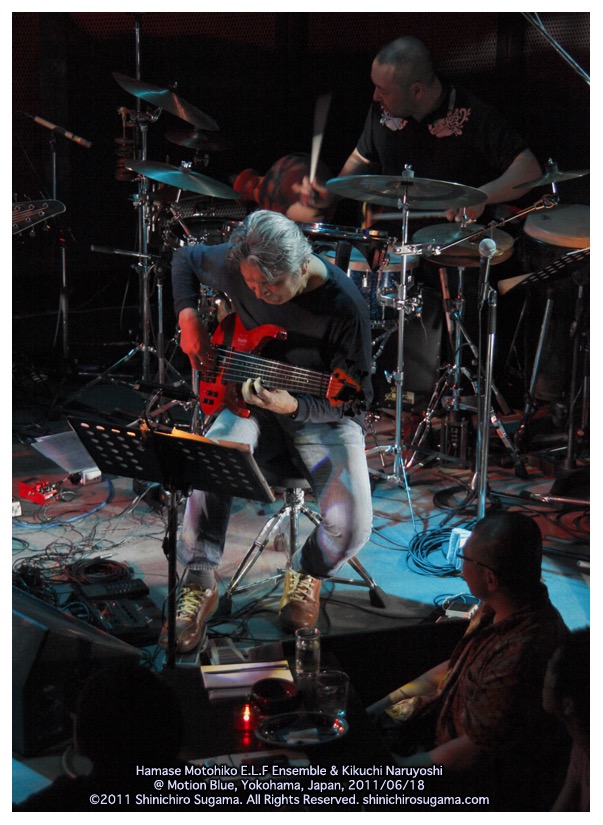

濱瀬 元彦さん

「チャーリー・パーカーの技法」著者

Finaleでフレーズをデータベース化し研究に利用

楽譜作成ソフトは事務用ソフトの世界でいうワープロソフトと似ていると思います。文章や図形等のコピー&ペーストを始めとする編集機能の向上により、ワープロは読み易く綺麗な文書を速く作るだけでなく、思考を整理し文章化するためのクリエイティヴなツールにもなっています。同じことは、楽譜作成ソフトにも言えるのではないでしょうか。編集機能はもちろん、情報の電子化による検索性・保存性・伝達性の向上、さらにはオーディオファイルへの変換など、楽譜を電子情報として取り扱うメリットには計り知れないものがあります。

本記事は、6弦フレットレスベースを操りジャズ、コンテンポラリー・ミュージックの分野で活躍する技巧派ベーシストで、研究者/教育者としても知られる濱瀬元彦氏による活用事例のご紹介です。氏は作曲・演奏活動の傍らで20年以上に亘りビ・バップの始祖と言われるチャーリー・パーカー(1920 - 1955)の研究に従事し、楽譜作成ソフトを用いて600曲以上採譜し作成したデータベースに基づき、研究書「チャーリー・パーカーの技法」を上梓されています。楽譜作成ソフトは作曲やアレンジをしたり、それを演奏するための楽譜をつくったりというのが一般的な使い方だと思いますが、研究に活用というのは意外な活用事例だと思います。ベーシストとしても活躍する濱瀬氏は、研究の過程で楽譜作成ソフトFinaleを用いて構築したデータベースをご自身の日頃の練習にも活用されているとのこと。演奏者の皆さんは特に要チェックです。

楽譜作成ソフト導入のメリットは、汎用性の高いデータとして残すこと

楽譜作成ソフトは、僕は最初は何を使ったかな..。楽譜機能のついたソフトはいろいろあったけど、いわゆる楽譜制作ソフトということでいうと、Mark Of the Unicorn社のProfessional Composerが最初ですよ。あれはPerformerと対で売ってたんですよ。あの頃はProfessional Composerの広告も、スティーヴ・ライヒなんかが出てましたよ。彼はセントルイスかサンフランシスコだったかのオーケストラで演奏する曲を楽譜にしなきゃいけなくて、それをノーテーターに頼んだら何千ドルか掛かっちゃったと。で、Professional Composerを買ったらそういう出費が無くなったと言ってましたけど(笑)。

その後、1989年くらいのことかな。楽譜制作ソフトFinaleが出てすぐに手に入れましたね。本当にバージョン1.0でしたよ。その流れで今でもFinaleを使い続けてます。1992年に執筆した「ブルーノートと調性」の楽譜は全てFinaleで作りました。当時はパソコンもソフトも高く、Finaleも1,000ドル、18万円くらいした時代ですよ。

殆どないね。今でも無いことはないけど、結局、パッと慌ててメモした物ってどっかに散逸しちゃう訳ですよ。だから、できるだけ、ああこうしたいと思っても、起動した状態にしておいて、メモするようにしてます。その方が確実にここに残るので。汎用性が出来ますしね。紙に書いたのって、それだけじゃないですか。データになるから、そうじゃない性質を持つ訳ですよね。それが一番のメリットでもあるし。だから練習をメモするなんて事は以前はなかったけど、だんだんやることが複雑になって来てね、それでやっぱり練習もメモしてないと自分が忘れちゃうっていうか(笑)、じゃあここまで行ったからこっからこうしようっていうか、そういう流れが出来て来る訳じゃないですか。それはやっぱりね、楽譜作成ソフトに入れておくのが一番良いね。そうしたらパッと再生して、音の響きも確認出来たりするしね。

楽譜作成ソフトを音楽データの管理や練習に活用

出版用と自分の音楽データ管理ですね。採譜したものを資料として保存したり、あとは自分の作品をスコアにして出すのも全部楽譜作成ソフトでやってます。特にこの20年間はチャーリー・パーカーの研究を続けていて、2013年にはその研究成果を「チャーリー・パーカーの技法」という本にまとめたんだけど、ここでは彼が演奏したものを楽譜作成ソフトを使って採譜して分析しました。即興楽器は実際の楽器でやるけど、練習をする時にメモを楽譜作成ソフトでとる。何を練習するか。実際には即興と言ってもその場で全部ゼロからやる訳ではないので、その場でどんな素材を用いてどんな構造でやるかは、練習時に楽譜作成ソフトを開いていて、こういうものを練習しようと思ったら面倒だけど忘れる前に入力して、保存するようにしている。じゃないと忘れちゃうんだよね。メモ代わりにしてますね。

チャーリー・パーカーを研究した結果、ジャズをやる人が何を練習したら良いかっていうのが分かったんですよ。それはもうたぶん、普通の人の練習と違うと思いますよ。その時の基本の形を、例えばこういう風にちょっと運指をメモしたり(ここでプレイバックを演奏)。パーカーはね、音大とかでも教えてないし本国であるアメリカの研究書でも扱ってないと思うんだけど、ドミナント7thを「Relative Major」っていうものの関係で捉えてるんですよ。例えばC7ならばBbがRelative Majorという風に彼は言うのね。C7の1st、3rd、5th、7th、9th、11th、13th、15thと、あくまでこういう構造で考えるんですよ。例えばC7の7th、9th、11thはBbのトライアドとも言えるでしょ。13thも入れればBbMaj7だけど。これをいろいろ変形するって言うのがパーカーの方法なんですよ。

そう、これはメモだから一つのファイルに何ページにもわたり書いてね。だからどんどん、だらだらと。そしていろんな運指の可能性があるとしたらこういう風に段を変えて追加していく訳です。これもめんどくさいからあまりやらないんだけど、書いておかないと忘れちゃうなって時だけこれを書きます。運指は歌詞ツールで書いていきます。

採譜し、データベース化する

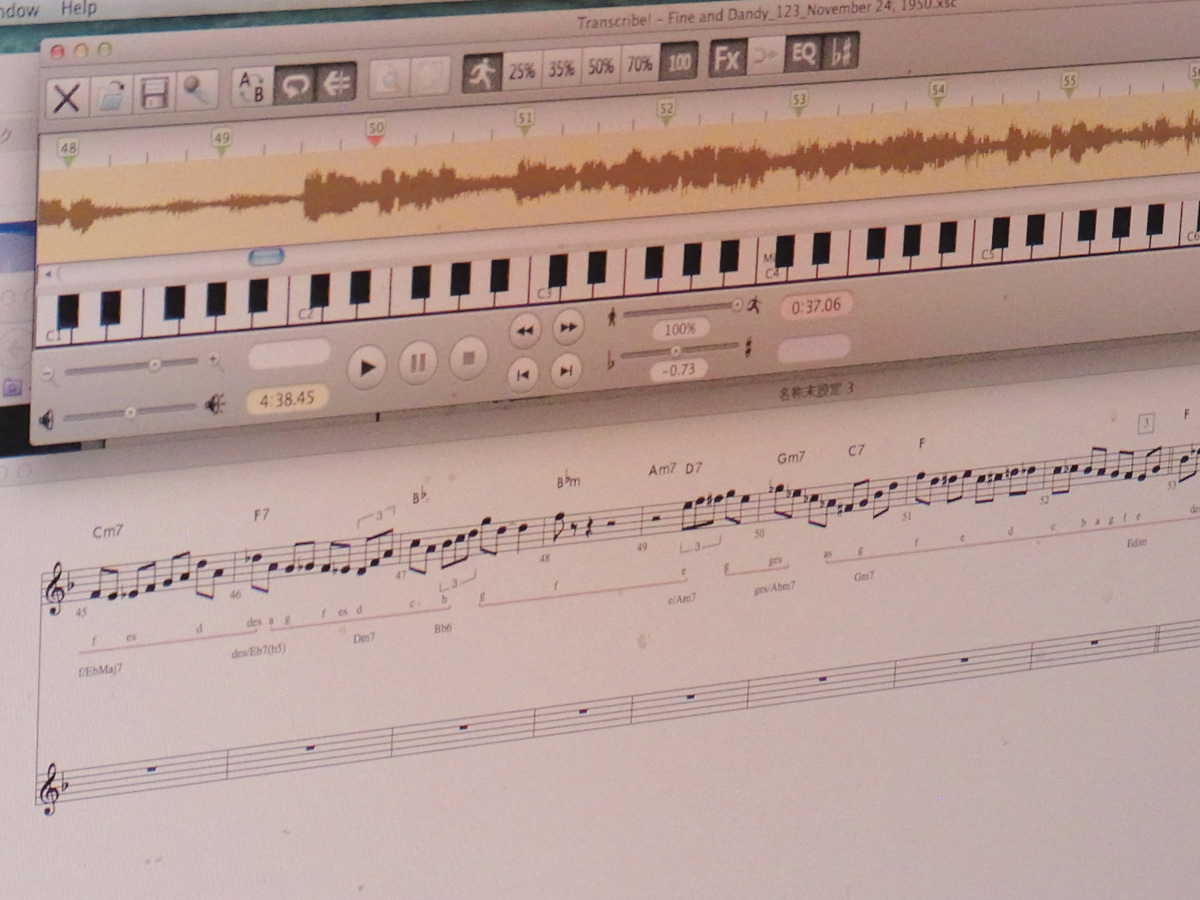

先ず、再生速度を変えられるソフトでオーディオを読み込ます。これにはイギリスのTranscribe!というのが非常に良いソフトで、小節線も入れられるんですよ。これを聴きながらFinaleに入力していく流れです。これでもう、600曲以上のパーカーのコピーが出来ました。Transcribe!は 40〜50ドルくらいだと思う。決して安くはないけど、これはこの手のものの中で一番優れてますよ。

Amazing Slow DownerよりもTranscribe!の方が全然良いですね。音色はAmazing Slow Downerの方が良いんだけど、これはタグが付けられるんで、それが大きいですね。で、ポジションによって小節数もAとかBとかマーカーを入れてね、そこから1、2、3、4小節と、全部頭からずーっとできるし、小節線と拍の線が両方入れられるんで、目安になります。完璧じゃないけどね。

そうです。大変でしたよね。僕も最初はそうやってCDがちょっと遅くなる奴を使ってパーカーの曲を採譜してたんです。で、こういうソフトがある時期に出て来て、過去にやった奴も全く全部やり直しましたよ。こういう小節線を楽譜作成ソフトと一致させるんですよ。例えばこれが”50小節目”でしょ。必ずこれを一緒にさせるんですね。(原曲の”50小節目”と楽譜ファイルの50小節目を再生)で、ウィンドウを並べてチェックしながら写してくってのを20年やってました。その成果がこの本ですけどね。延々、朝から晩までこんなことやって。伝説になってたらしいよ、菊地さん(編注:音楽家/文筆家/音楽講師の菊地成孔氏。濱瀬氏のユニット「濱瀬元彦 The EFL Ensemble」での共演歴も長い)の話によると「濱瀬さんは最近、ベース弾かないで朝から晩までパーカーをコピーしてるらしい」って。どこから漏れてそういう風に伝わるのか知らないけど、みんな知ってたっていう(笑)。

聴き取りにくかった。特にライヴの奴ね。ピッチもあれなんで。でもこういうソフトはピッチも調整できるでしょ。だから、そういう意味では随分変わりましたね。昔のCDとかアナログの時には、ピッチがずれちゃうともうアウトですしね。で、古い奴のそれこそこういうプライベートレコーディングとかだと、みんなピッチが無茶苦茶なんですよ。だけどこういうソフトはピッチも上下に変えられてそれを保存してくれるので大分楽ですよ。ピッチを合わせると採譜が相当精確になりますね。

ファイルネームとかセッションの名前とかを同じ番号にしておいて、別のフォルダだけどオーディオと楽譜ファイルを同じ通し番号のフォルダに入れるようにしている。例えば「Discographic Ordered」っていうフォルダに、セッション番号と日付でネーミングした楽譜データを入れているって感じです。

チャーリー・パーカーを学ぶ意義

インプロヴィゼーションということで言えば、ベースの人がやってる奴をやってもしょうがないっていうか。ご存知かもしれないけど、僕はジャコ・パストリアスをずっと研究してたんですけどね。でもあれだけでは不十分だってことが良く分かったんですよ。ベーシストに「その人さえ勉強しておけば良い」って人は居ないですね。

だから、やっぱりいろんな語法がありますけど、僕の見方は間違ってないと思いますけど、やっぱりパーカーに全てがあると思いますよ。パーカーに始まって、あそこが全て。例えばマイルスやコルトレーンにしても、あれの変形なんですよね。でもまぁ、要するにコードから旋律をつくるって技法をつくったのは間違いなくパーカーなので、それの旋律をどういう風につくるかってことにおいては、別に楽器がサックスでもベースでも何でも良いんです。ソロを学ぼうとした時、ベースだけで考えてたってろくな例がないし、だいたいベーシストは残念ながら概して上手くないです。もちろん良い人はいますよ、ポール・チェンバースとかね。でも、新しいベーシストでも良いなと思う人は少ないですよ。

そうなんだよ。だから結局、ギターの場合でも偏ってて、あまりそういう旋律をつくる良い例がないんですよ。特にギターは“ギターミュージック”ってところがあるじゃないですか。それはベースなんかでもそういうところがあって、いくらジャコ・パストリアスが良いベーシストだと言ったって、あの人で全部はカバーできないですよね。

でもパーカーがサックスに合ったフレーズをつくってるかというと、そんなこと関係ないですよ。完全に音楽的につくってるので、サックス固有のフレーズとか、ベース固有のフレーズとか、そういうことがないんですよ。僕は自分が演奏家なので自分のためにこういう研究をしてるんだけど、分かると思うけど、ビ・バップをちゃんと出来る人ってあまりいないでしょ?自分も自分なりの方法でジャズをやって来たけど、本当にビ・バップを分かってるかというと分かってないので、それはやっぱり掴みたかったというのがありますね。

でも、やっと出来たと思ってますよ。特にこの「チャーリー・パーカーの技法」にしてから、劇的に発展しましたね。この本にしている時は考えてて、こうだっていうのがやっと見えて来たんだけどね。書いているうちに気付いたってことがあって、その後に劇的に進化したんです。次には何を練習したら良いかって段階に行くんですよ。で、それをメモしてたって訳です。

楽器の練習にも活用

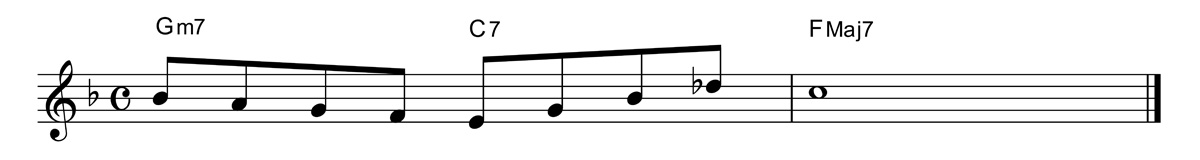

そう、例えば僕がやっているパーカーの方法論などは練習しないと出来ないですよ、これは。一定の物になるだけじゃなくて、時間軸で変わって来ると思うわけ。例えばC7の組み合わせのコードが最初はBbなんだけど、それがBbmに変わるとかいう変遷もする。例えばこういうGm7 - C7 - FMaj7というII - V - Iフレーズは良くありますが、FMaj7の5thであるCへのアプローチ音がDでなくノンダイアトニックのDbでしょ。

これはC7が部分的にEdim7に変わったって解釈もできるけど、Edim7ってのはBbm6(b5)なんですよ。C7だったら長2度下の7thコードがいろんな形に変わるんです。それを紡いで行く。それを研究して来たんだけど、実をいうとそれがジャズのインプロヴィゼーションの方法で、まぁ殆ど俺しかそんなこと言ってないけど、それで全てなんですよ。それで完璧なビ・バップのフレーズがつくれる。

で、そうすると、それの練習をする必要があるわけ。どういう形をつくるかとかね。だから、さっきのファイルも例えば、、、こんな風に思いついてどんどん書き出していくだけなんで、その程度だったらまぁできるでしょ? 毎回編集なんかしてたら大変だから。で、これなんかは、C7の上にBbMaj7が乗っている。これはC7の上にBbm7が乗っている。これはC7の上にBb7が乗っている。これはC7の上にBbmMaj7が乗っている、っていう、そのような構造。で、それでやっぱりさ、弦楽器だと運指が一個違って来たら、運指が凄い大変になるわけよ。だからそれはやっぱりメモしてね、それでそれに対してどういう運指でつくっていくかということをやっぱり考えないと出来ないので、何も書かないでっていうのは実際には出来ないですよ。

そうね。特に、そのためにいちいちファイルをつくっていくと大変だから、一個のファイルで、それにどんどん追加してけば良いのよ(笑)。

それと一緒に弾いてみたりね。それも良いよね。強制力があるから、とにかく弾かなきゃいけないから、練習になるよね。っていうか、何を練習したかって言うのも、毎日いろんなことをしているとね、忘れちゃうのよ。でね、結構練習って考えることなので、あ、これで行けるなとか、この手の動きで言ったら良いよねとか言うのを、やっぱり書かないと忘れちゃう。これは本当にね、俺は昔こんなことやってなかったけど、もっとやっとけば良かったなって。昔はとてもじゃないけどこんなこと書かなかった。本当に、ここ5、6年だよ。

教材としての楽譜作成ソフト

パーカーの授業なんかやってて、採譜を良くさせてるんですけどね。人の採譜だとあまり耳に入らないし、自分で採譜するって凄く重要なことなので。僕はノートヘッドの形や大きさを変えたりすることが多いので最高峰のFinaleじゃないとだめなんですけど、生徒にはエントリーモデルのSongWriterで十分なんですね。楽譜作成ソフトが初めての人ならSongWriterくらいのものでも良いし、ファイルの互換性もあるし、それが数千円で買えるのなら、それでも全然良いと思うんですよ。保存性も良くなるし、活用もし易くなるので。何せ紙じゃちょっと大変じゃないかと思ってね。

パーカーをやる時は出来るだけ楽譜作成ソフトを買って貰って、自分で採譜するってことを習慣付けて欲しいなって思います。市販されているものはあまり精確じゃないんですよね。だから、例えば「Charlie Parker Omnibook」(編註:チャーリー・パーカーのフレーズ集で、ジャズ学習者には定番の教材)とかはあてにならないです。全部が不正確という訳じゃなくて、いろんな人がやってて、ものすごく精確な楽譜と、場所によって全部が半音ずれてるような酷い採譜とが混在してるんですよ。

で、僕もだからパーカーの研究を始めた時は、まさかこんな風に自分で600曲も700曲もやるとは思ってなかったからね。そんなこと出来るとも思ってないじゃないですか。だから最初はああいう楽譜を見て、聴いて取り直してたの。あれを全部取り直したからわかるけど、もう相当間違いだらけですよ、うん。これは音と比べればはっきり分かることなんで。昔はなかなかそこまでやれなかったんだろうけど、今はああいうTranscribe!みたいなツールもあるしね。なので僕は全部やり直したから良く分かりますよ、如何に不正確なものだったか。だから自分で取って貰いたいってことで、ああいうやり方を教えてね、Transcribe!ってソフトも教えて。やらない人もいるけどね。で、それを楽譜作成ソフトで取ってやりなさい、そうしたらできるから、って教えるんです。

やっぱり手書きじゃ、保存とか、間違ったのを書き直す時とか不便だし。特に採譜ってたまに一拍ずれたりとか、起こるじゃないですか。もしも手書きだとすると書き直し効かないですよね。だけど楽譜作成ソフトだったらそこで、こうインサートしてバッとずらしちゃえば全部行くでしょ。そういうことも多い訳ですよ。知ってる曲だったら良いけど、何百曲もやってる中で全然知らない曲もあるわけだから、そうするとたまにそういう風にずれちゃうことがあるんですよね。その書き換えの手間はちょっと絶望的じゃないですか。

楽譜作成ソフトを使えば保存もきくし、ぱっと再生もできるわけなんで、その音が合っているかどうかってことも聴き比べることができるでしょ。だから、採譜っていう昔だったらとても困難だった作業を、ソフトを使えば普通の人にもできるって意味においては良いと思います。

僕はそれは良いと思いますね。理論的に分析するときも、やっぱり聴くっていうのが凄く大事でしょ。実際に使われたジャズのフレーズを楽譜にしていくという作業がないとちょっと難しいと思いますね。アドリブに憧れのある人が多いけど、でもみんな、与えられた教材だけではなかなかできないね。やっぱりこっちがやるくらいの努力をして貰わないと、結局はできないですよ。

耳コピはね、全く無方法でやっても大変かも知れないよ(笑)。僕の場合はそれが途中から見えてきたからそれが全部生きて来たんだけどね。我武者羅にやって分かればそれは素晴らしいことだけど、普通は分からないと思いますよ。アメリカでもこれだけ長い間、多くの大学でインプロヴィゼーションを教えていて、僕が言っているようなことを言い当てているところはないんで、なかなか難しいとは思いますけど。

僕はそれを教える方法を持ってますけど、ただ、やはり自分で採譜して貰わないとフレージングの実態が蓄積されないんですよね。「この音使いがこれだ!」という風にならないわけ。理論と実態が合わないんですよ。で、自分で採譜することで今度は僕が言ったことが頭に入っていると、「ああなるほど、これはこういうことで」という風になる契機を持つ訳ですね。だから、それだけの条件がいるよ(笑)。70年代からジャズを始め、90年代からパーカーの研究を始めて20年間やっている僕でも分からないことがあるんですよ。分かる?パーカーがやっていること。説明できないでしょ?だからそういうものなんです。プロのミュージシャンでもみんなそうなんです。だから、音を取るだけではね..。取ることには意義はあるよ、何もマイナスにはならないけど、そこから一貫した構造というか法則性というか、要するに方法を読み取るのは、それはそう簡単じゃないですよ。

パーカーの方法はコードの分解なんですよね。だから、パーカーの場合はオーソドックスなクラシックの前打音と旋律における装飾音の使い方が和音の分散とかと非常に上手く組み合わさっていて、ものすごい綺麗なことをやってるのよ。いわゆるジャズ的な、ジャズにしかないっていう部分って、まぁブルーズ的なフレージングはあるけれど、ほとんどないんですよ。純粋に音楽的なことをやってるんですよ。「チャーリー・パーカーの技法」ではそういうことを全部説明しているんで、ジャズのインプロヴィゼーションを学びたい人に向けてはたぶん、唯一の本なんじゃないかな。決して入門書とかそういう姿勢で書いてないから、理解するにはそれなりの力量が前提だけど、その気になれば全部本当のことが書いてあるから、分かると思いますよ。全ての譜例がチャーリー・パーカーの演奏だから。

写真:須釜信一郎、MI7|インタビュー:Finaleプロダクト・スペシャリスト

「チャーリー・パーカーの技法」は、パーカーの膨大な数のアドリブを徹底採譜し、20年の考察を経て析出されたその技法。パーカーが残した言葉“Relative Major"“flatted fifths"とは何だったのか。コードの連なりを縦横に駆け巡る圧倒的な即興演奏を繰り広げたパーカーの音楽を分節化し、革新性を理論的に解き明かす。モダン・ジャズの核心を衝く音楽言語の構造分析書です。

「チャーリー・パーカーの技法」の詳細

関連記事リンク集

《プロのFinale活用事例:アーティスト別》

- 櫻井 哲夫氏:ベーシスト/作曲家/プロデューサー/音楽教育家 “Finaleの普及で、演奏現場では以前は当然だった殴り書きのような譜面はほとんど見られなくなり、「これ何の音?」などと余計な時間も取られず、譜面に対するストレスがかなり減りました”

- 本田 雅人氏:プロデューサー/作曲家/サックス奏者 “手書きでは本当に大変でしたけど、Finaleに慣れてきてからは随分と楽になって作業の効率は圧倒的に良くなりましたね。ビッグバンドとか吹奏楽とか、編成の大きな場合にはすごく助かります”

《プロのFinale活用事例:テーマ別》

- 総合大学におけるFinaleの導入:筑波大学 音楽教育・研究の現場でも多用されるFinale、その活躍の場は音楽大学に限りません。総合大学にて音を扱う研究分野での導入事例をご紹介

《楽譜作成ソフトウェアの導入メリットを考える》

- Shota Nakama氏:作編曲家/オーケストレーター/プロデューサー/ギタリスト 楽譜作成ソフトウェアの編集機能を活かし、オーケストラ・レコーディング用の大量の楽譜を読み易く、超高速で制作

- ジョナサン・ファイスト氏:バークリー音楽大学教官 1学期12回にわたりFinaleを用いた記譜法を学べるオンライン・コースを開講している米国ボストンの名門、バークリー音楽大学(Berklee College of Music)での事例から、楽譜作成ソフトウェアを音楽教育に導入するメリットを考える

- Finaleファミリー製品:オンラインでの共同制作、音楽教育への活用 さまざまなサービスのオンライン化が模索されている中、今後の音楽活動を便利にし得るオンラインでのFinale活用事例をご紹介

《Finaleの基本操作を学べるリソース》

- 譜例で操作方法を検索:Finaleオンライン・ユーザーマニュアルより。Finaleで可能なこと、それを行うための操作法が一目で分かり、初心者の方には特にお勧めです。

- クイック・レッスン・ムービー:Finaleの操作方法や便利な機能などを30〜60秒程度の短い映像でご紹介しています。