第2回 赤塚謙一さん(ジャズ・トランペット奏者、作編曲家)

ビッグバンド向けに特化した楽譜を追求する

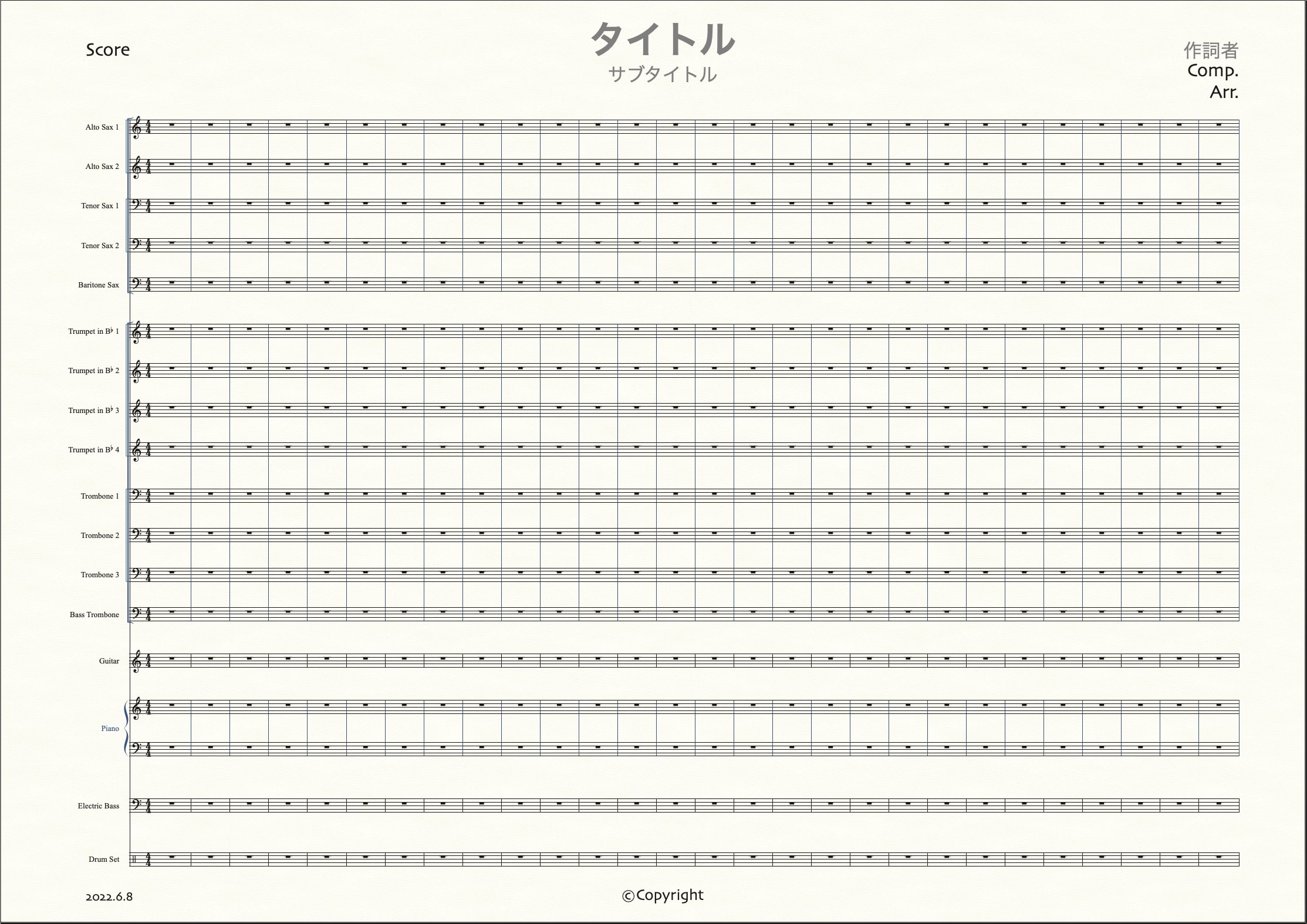

プロの仕事は、なぜ速く正確なのか? その大きな理由の一つは、熟練したプロほど独自に多くのテンプレートを持っていることです。テンプレートを用いれば、楽器編成やページレイアウトなどが予め設定された状態からすぐに作業をスタートできるため、時間と労力を節約しつつ、統一的な書式で楽譜を制作することができます。

本企画では、Finale 27から日本語版独自のコンテンツとして追加したテンプレート集を拡張すべく、プロフェッショナルとして活躍するFinaleユーザーから現場仕様のテンプレートをご提供いただき、その設計コンセプトや活用法を皆様にご紹介して参ります。

シリーズ第1弾の松尾早人氏(作編曲家)のオーケストラ・レコーディング用テンプレートに続き、今回の第2弾は、ジャズ・トランペット奏者・作編曲家の赤塚謙一氏による、ビッグバンド用テンプレートのご紹介です。各種記号の入力後に配置を手動調整する手間をなるべく減らした設定など、さまざまな工夫が凝らされています。

赤塚 謙一(あかつか・けんいち)プロフィール

(ジャズ・トランペット奏者、作編曲家)

北海道出身。トランペッター、作・編曲家。AKBB (Akatsuka Kenichi Big Band) 主催。国立音楽大学トランペット専修卒業。ジャズコース第一期生。「山下洋輔賞 」受賞。2009年4月、AKBB (Akatsuka Kenichi Big Band)を結成、翌年ジブリのカバーアルバム、AKBB「ビッグバンド☆ジブリ」 (P-Vine Records)を発表。演奏活動を行いながら、ポップスやアニメなど、親しみやすい曲をビッグバンド編成にアレンジし多数出版、指導やコラボ演奏活動にも力を注いでいる。

参加バンド:Gentle Forest Jazz Band、竹内直Old & New Dream Jazz Orchestra、SILKY BULLETS、水岡のぶゆきグループなど

参加楽曲:『バイキングMORE』テーマソング「Jasmine」/ sumika

「Present」「Get a Feel」/ 星野源

アルバム「Dear Mr. SINATRA」/ TOKU など

Twitter↓

https://twitter.com/kench_akatsuka

ー目次ー

1. ビッグバンド用の楽譜の特徴は?

2. ”赤塚謙一仕様”テンプレートの特徴

3. テンプレートの重要性

・関連ファイルの無料ダウンロード

1. ビッグバンド用の楽譜の特徴は?

(※編注:以前のFinaleインタビュー記事はこちらをご覧ください。)

まずページ・レイアウトが特徴的で、パート譜は普通と同じく縦ですが、スコア譜の紙の方向は慣例的に横向きが多いです。ビッグバンドの曲はパート数もそれほど多くないですし、テンポが速いことが多いので、縦向きだと譜めくりが大変になってしまうというのがその理由かと思います。

紙のサイズは、17人編成という規模であってもA3ではなくA4の紙に印刷することが多いです。ビッグバンドでは指揮者がいない場合が多いですし、楽譜を厳密に再現するよりは演奏者同士のノリをどう作るかが大事という特徴があるので、スコアは全体像を把握するためという位置づけとなり、それにはA4で十分なんです。

また、A4であればA3よりも個人でプリントしやすいですし、1小節で1秒など、小節が進むスピードが速い曲もあるので、大きくない方がページがめくり易いという実務的な事情もあると思いますね。

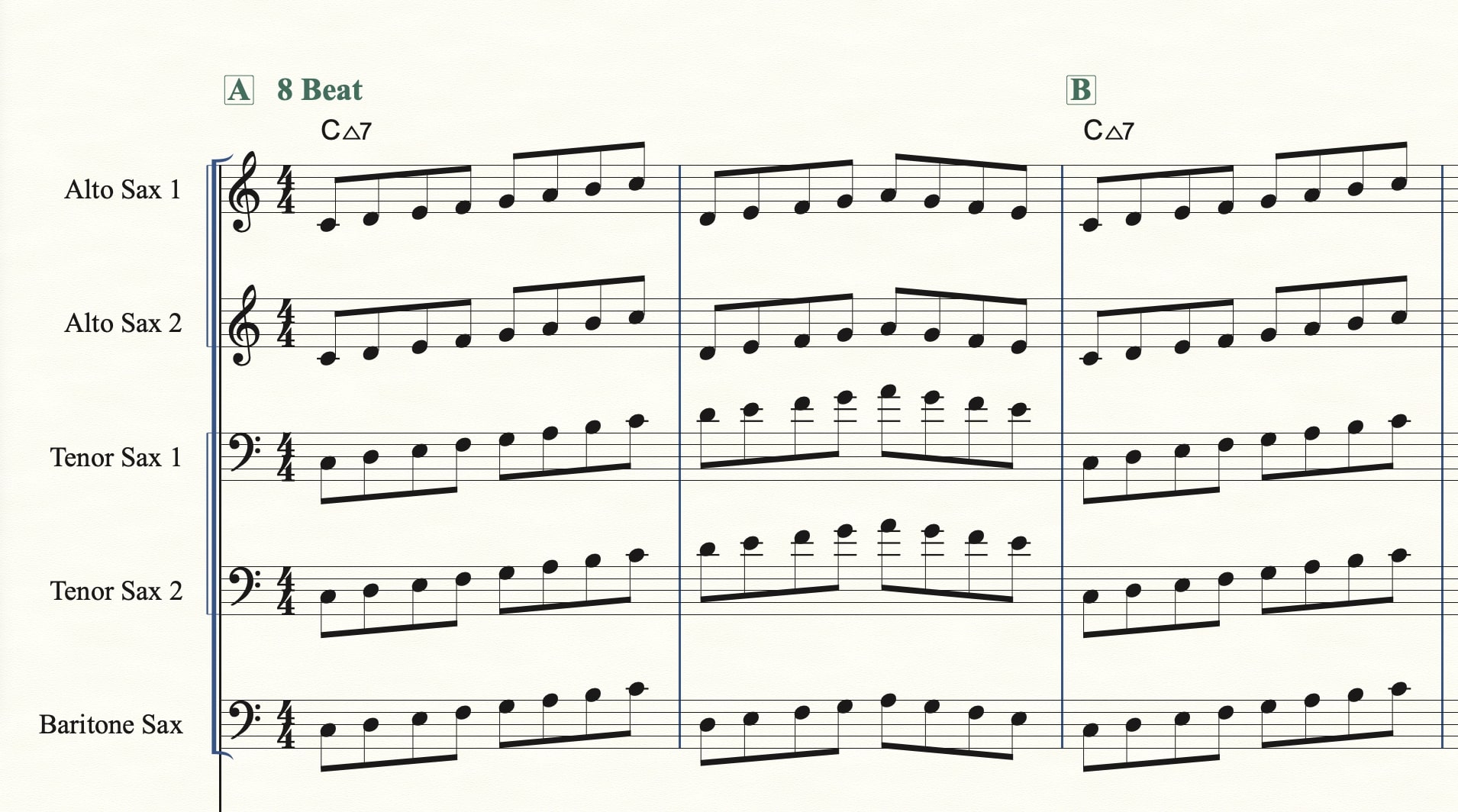

ページ・レイアウト関係以外では、コードネーム(=コードシンボル)を記入するというのが大きな特徴と言えます。コードネームが加わることで五線の上部分は記号が増えますので、リハーサルマークや小節番号などはこれと重ならないように、表示位置を調整しなければなりません。

また、ビッグバンドは吹奏楽より管楽器の音域も広かったりするので、音符と記号が重ならないようにする配慮も重要です。以上を考えると、ビッグバンド用の楽譜は楽器編成こそ吹奏楽などと似ていますが、レイアウトはよりシビアな面があるかも知れません。

2. ”赤塚謙一仕様”テンプレートの特徴

ひとことで言うと、各種記号の入力後に配置を手動調整する手間をなるべく減らした作りになっています。いくつかのポイントがあるので、項目別にご紹介させて頂きます。

・レイアウト

全体的に、どのパートもコードネームを書けるくらいの五線間隔を確保していますが、実際にコードネームを書くことが比較的多いギター、ピアノ、ベースなどについては、特に間隔を開けています。トランペット1、トロンボーン1は音域が高くなりやすいので、これらも間を開けています。

具体的には、ページ表示にて、各セクションのトップとなるパートはFinale付属テンプレートの約300EVPUに対して330〜400EVPUに拡げ、他のパートは290EVPUに対して280EVPUに狭め、全体を調整しています。五線間隔を広げた分、ページの上マージンを130EVPUに対して80EVPUに減らしています。2ページ目以降はタイトルなどが無い分、さらにスペースにゆとりを持たせています。

なお、僕の場合はFinaleの作業時にスクロール表示を使いますが、スクロール表示の場合も五線隙間を開けた方が狭さを意識しないでクリエイティブな気持ちで作業しやすいので、記号の重なりを減らすために、基本の五線間隔を300EVPUまで開けています。

(※編注:EVPUは小数点を使わないFinale独自のシンプルな計測単位で、編集メニュー>計測単位から設定できます。)

・リハーサルマーク、コードネーム、小節番号

リハーサルマークは、入力時にコードネームと重ならないように大きさや初期状態での入力位置を調整することに特に注意を払っています。

コードネームは、全体的にベースラインを少し下げてトータルオフセットを124EVPUから88EVPUに変更しました。

コードネームを下に移動させた上で、リハーサルマークの五線上部ベースラインからの距離も発想記号カテゴリの設計 にて調整し、コードネームと干渉せず、かつパート譜でも自然に見える配置にしてあります。

コードネームのないパート譜でリハーサルマークが離れすぎないようにしているため、コードネームと音符のあるパート譜は位置調節が必要な場合が出てきますが、コードネームとスラッシュを使う場合や様々なリハーサルマークと速度表記を組み合わせる場合など、なるべく位置調整のいらないように工夫しています。

なお、リハーサルマーク自体は、予め囲み図形付きの記号が用意されているRentaroではなく、一般的なTimes New Romanのフォントを用いた自作のものをメインで使っています。この場合はFinale 25.5で搭載された角丸の囲み図形を用いることができ、今回作ったマークでも角の半径を3EVPUとし、僅かな丸みを持たせています。

また、囲み図形を用いたリハーサルマークは囲み図形作成ダイアログボックスにて背景を隠す設定も可能で、これは小節線などとの重複を避けるのにも便利です「Inter」など自作のものも含め、リハーサルマーク類は全て背景を隠す設定にしています。

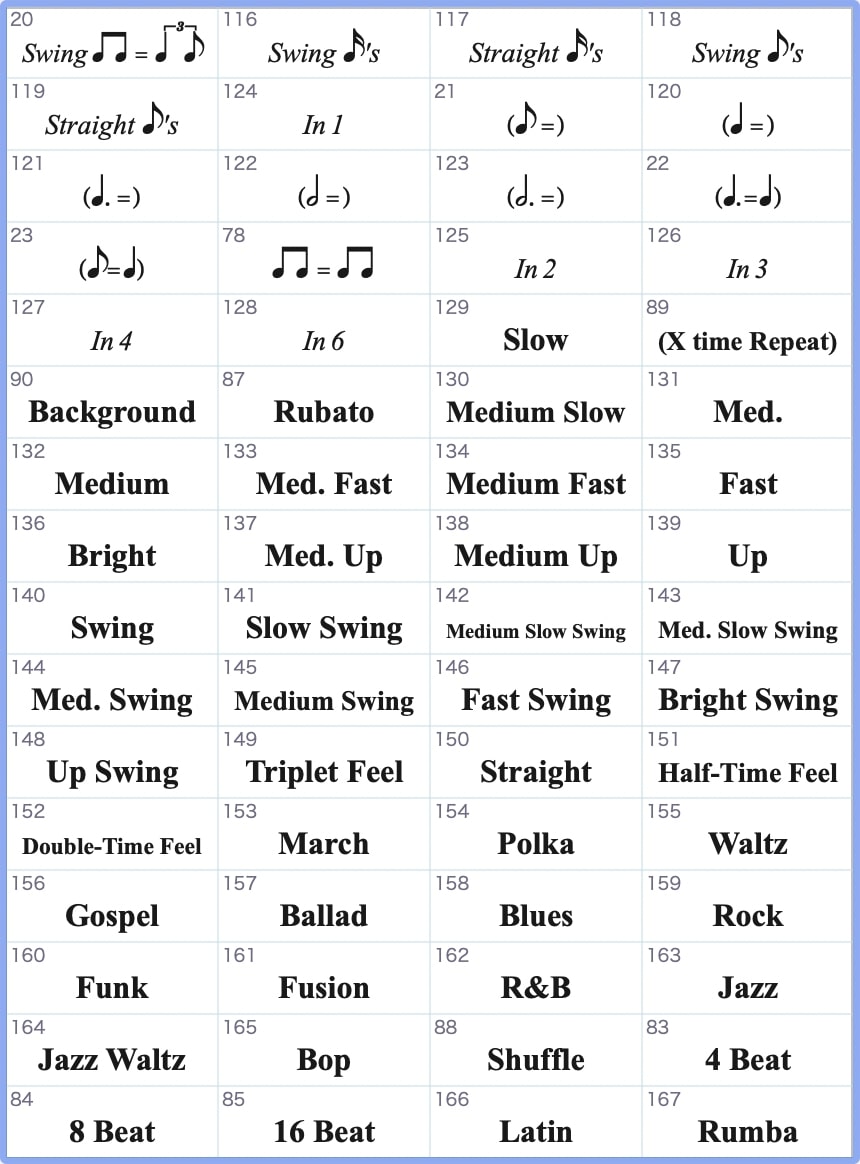

・発想記号の追加

手書き風の楽譜書式にはビッグバンドで良く使う発想記号がありますが、出版譜風の楽譜書式にはこれらがありませんので、このテンプレートではビッグバンドで良く使う自作の発想記号を多く追加しています。

例えば、速度標語の「Swing ♪'s」や「Fast Swing」「Funk」「Latin」など、演奏指示の「Break」「Bell Tone」などです。これらはユーザーが簡単に自作し追加できますし、ライブラリ・ファイルに書き出して他のファイルにも使うことができますので、発想記号は便利に使っています。

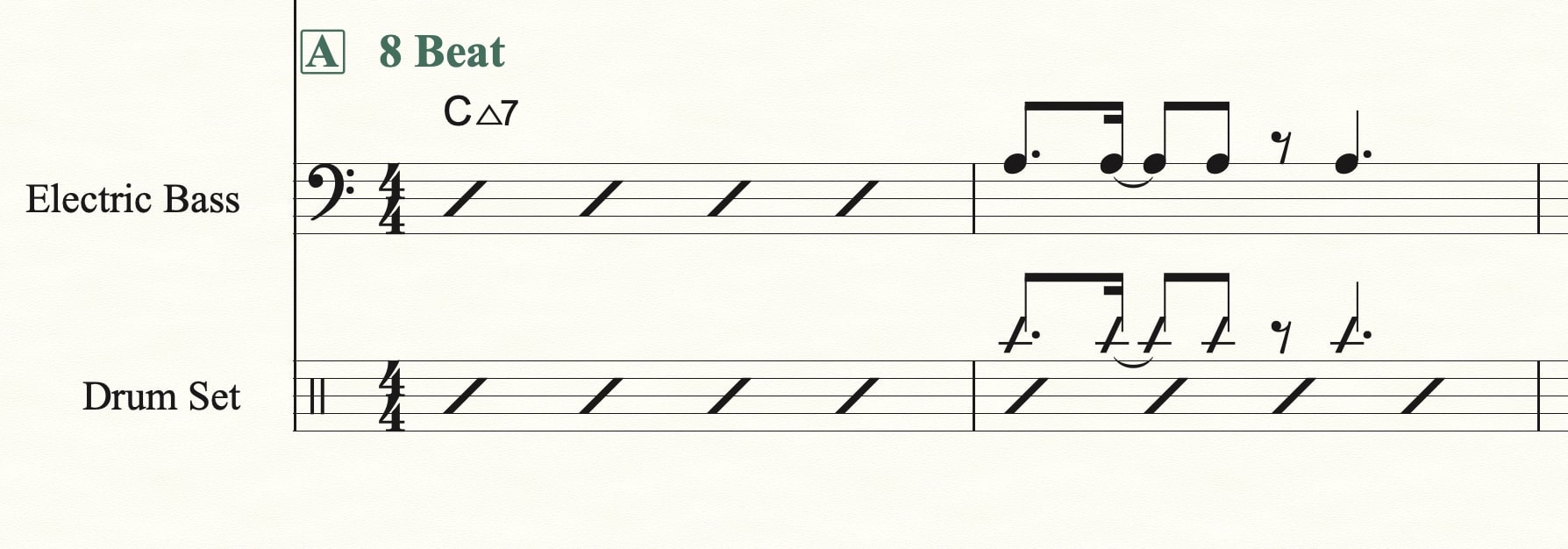

・楽譜スタイル

ジャズではスラッシュの上にリズム上のキメを音符で表現することも良くありますので、これは楽譜スタイル「03. Rhythm Cue(L3スラッシュ、ドラム用) (C)」「04. Rhythm Cue(L3スラッシュ、ドラム以外) (U)」として自作しました。

これを適用すると、レイヤー1&2に書いた音符等は通常スタイル、レイヤー3に書いた音符等はスラッシュで入力されます。ドラム・セットに適用した場合、音符には「Rhythm Cue」を用いる想定です。

このスタイルは、楽譜スタイルのマクロ機能を使って「C」「U」のキーで呼び出せるようにしました。ちなみにスラッシュは「S」、リズミックは「R」、通常の表記は「N」のキーで呼び出せます。

・強弱記号の音量

ビッグバンドは基本的に音量が大きめなので、ベロシティは1〜2段階ずつ音量をアップさせています。

例えば最大音量を示す値はデフォルトファイルではffff(フォルティシッシッシモ)にて指定していますが、これをfffに指定し、ffffは削除しています。また、ビッグバンドではほぼ使用しないppp、ppppは削除しています。

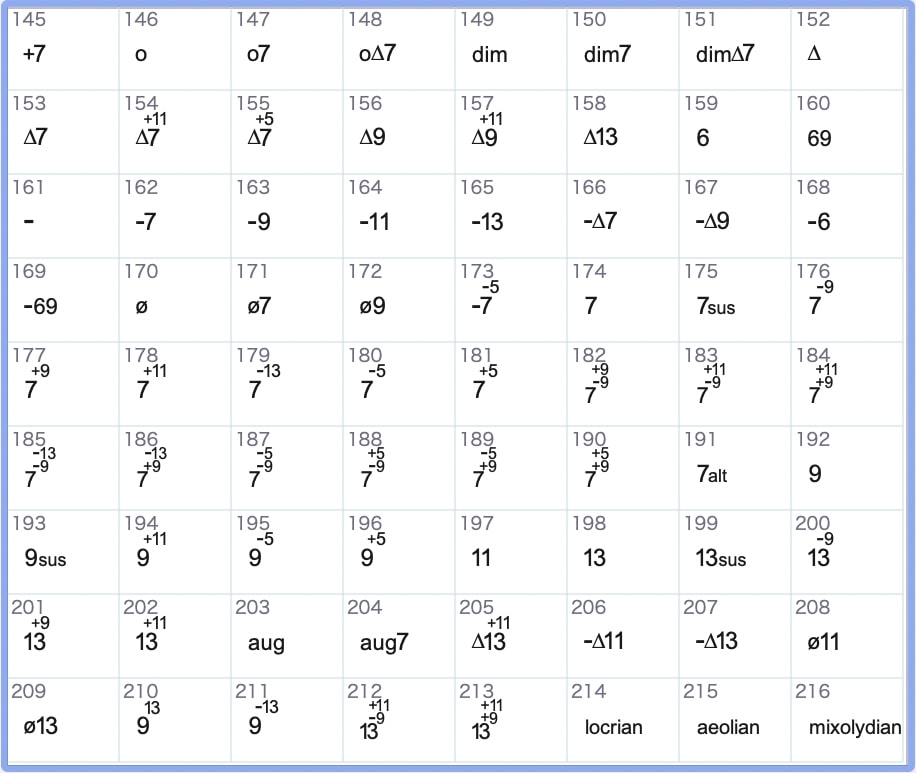

・コード・サフィックス

キー入力のみで完結、打ち込む文字数を減らす、大きさはコンパクトにする、などを意識して、例えばメジャーをMajなど文字ではなく記号(∆)をメインに使うように、新たに独自のコード・サフィックスを設計しています。

例えば「C7-9-13」「C∆7+11」「Cø7」のように打ち込んでいきます。「∆」「Ø」はMacの場合、以下でキー入力が可能です。

「option」+「J」=∆

「option」+アルファベットの「O」=Ø

また、デフォルトの大括弧を使いたい場合のショートカットも調べました。例えばC7(b9b13)は「C7Äb9b13Ö」という形で入力しますが、大括弧の「Ä」「Ö」はMacの場合、以下でキー入力が可能です。

「option」+「u」を押した後に「shift」+「A」=Ä

「option」+「u」を押した後に「shift」+「O」=Ö

なお、作ったものに関しては、プレイバックされる音も一つ一つ打ち込んでいます。少しでも滑らかに繋がるようにdrop2ヴォイシングを使用しました。

テンション・コードではルートや5thを抜いたりヴォイシングを変えることが良くあり、特にb9系のコードはルートを抜いた方が自然な響きになります。Finaleには任意の小節範囲でルートを再生させない機能もありますので、必要に応じて使っています。

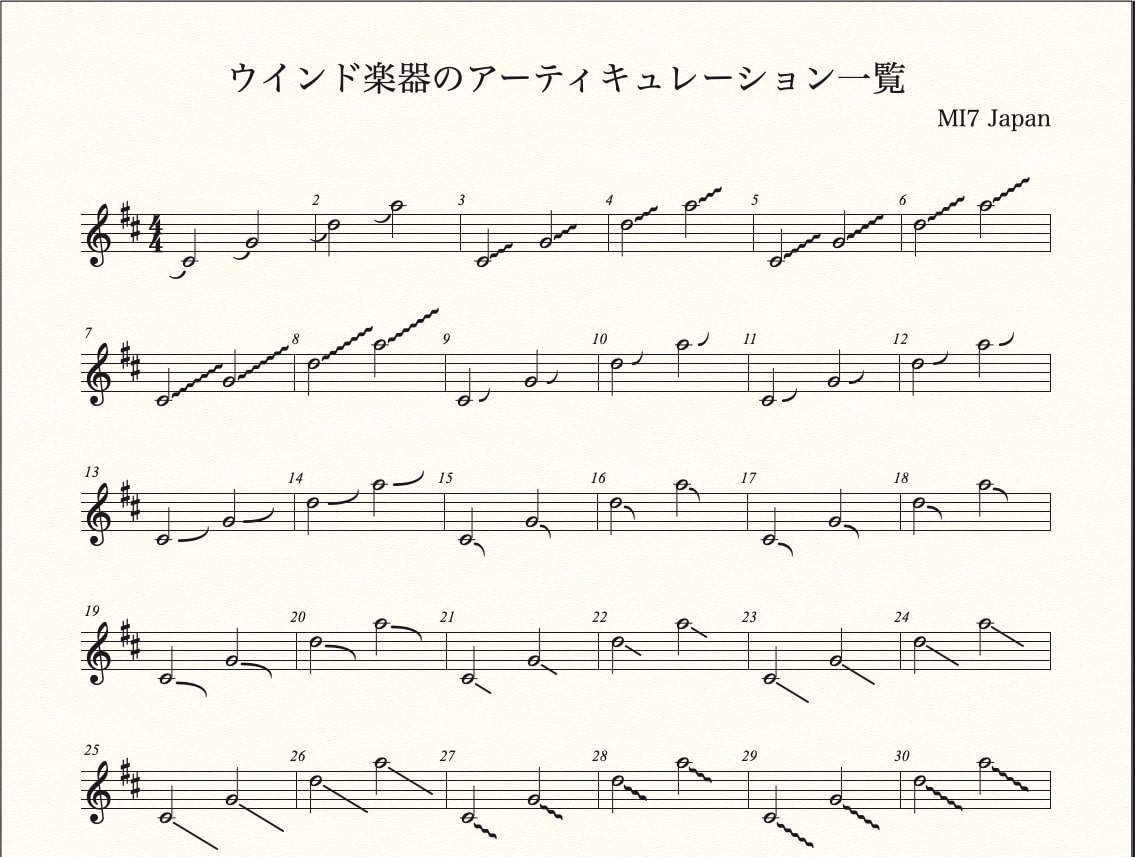

・アーティキュレーション

Finale 27で新たに搭載されたSMuFL記号※の中には、ウインド楽器で便利に使えるアーティキュレーションも多くあります。これらは初期状態ではクリック位置に入力されますが、設定により音符に対して好みの位置に付くように調整することもできます。

今回はクラブフィナーレ編集部さんと共に、この設定について研究を重ね、これらが対象の音符をクリックした時点で最初から僕が求める位置に入力されるように設定しました。

設定値の試行錯誤は少し大変でしたが、このテンプレートではこれらのアーティキュレーションの入力後に位置調整が不要となりましたので、作業がかなり楽になっていると思います。

なお、このテンプレートではSMuFL記号にはないものを〔図形作成ウィンドウ〕にて自作し、追加しています。

(※SMuFL記号:Finale 27で新たに搭載された、国際基準SMuFLに拠る約3,000もの音楽記号群。(Finale 26以前およびPrintMusic以下の製品では正常に読み込めません。)

3. テンプレートの重要性

Finaleを何度も使っている方で、テンプレートの重要性を痛感しつつまだ作っていないという方は多いのではないでしょうか。

セットアップ・ウィザードから作り始めると、毎回同じ設定をし直したり、同じ記号を作ったり、細かい調整に毎回悩まされたり、こういう譜面を作りたいというイメージがあってもやり方がわからないままだったり、、、「最初からこうだったらいいのに」と思いつつ、全ては音楽を作るために、テンプレート作りが後回しになってしまいます。

そうです。音楽が作りたいのです。テンプレートは必要ですが作りたいわけではないのです。そんな方は多いと思います。

僕も半分後回しで、いつかとことん作り込んでみたいと思っていたところ、このテンプレート作成の機会をいただき、「いろんなことができるはず」から「自分のやりたいことができる、それもスムーズに!」にグレードアップしました。

「最初からこうだったらいいのに」をとことん追求し、制作からパート譜浄書までかなりスムーズに進むようになったと思います。ビッグバンドに特化したテンプレートで、ジャズ、ポップス、吹奏楽などにも応用できるかと思います。

このテンプレートで、作りたい音楽に少しでも集中できる方が増えるのが楽しみで仕方ありません!ぜひ使ってみてくださいね。ぜひ感想も聞かせていただいて、さらによくしていけたらいいなと思います。操作性にはかなり満足しているので、今度はフォントにもこだわってみたいです。

そしてこれからも皆さんと音楽を楽しんでいきたいと思います!

[参考用Finaleファイルのダウンロード]

本記事用に赤塚氏からご提供いただいたテンプレートを、以下のリンクから無料ダウンロードできます。Finaleをお持ちの方はぜひ、ご自分のプロジェクトにご活用ください。

- お使いのOSとブラウザによってはダウンロード時に警告が表示される場合があります。

- これらのファイルは最新バージョンのFinale 27で作成しています。旧バージョンのFinaleでは正常動作しない可能性があります。予めご了承ください。(SMuFLフォントを採用した一部の記号は、Finale 26以前では正常に読み込めません。)

【編集後記】

このテンプレートは、赤塚様と相談しつつ、アーティキュレーションの入力位置設定を始めとして「これまではそうなっていなかったが、こうしたい」といった部分を作り込んでいった箇所もいくつかあります。この共同作業を通じて、Finaleでは各種の設定を施すことで作業効率をもっと高めることができるということに改めて気付かされました。

こうした細かな設定はFinaleの得意分野であり、用途に応じて予め最適な設定を施したテンプレートをご用意しておくことは、Finaleを多くの方々に快適にご利用いただく上でとても重要と考えています。今後もこうしたテンプレートの開発と提供に力を注いで参りますので、ご期待ください。

もし宜しければ、本記事に関する皆様のご意見・ご感想をお寄せください。

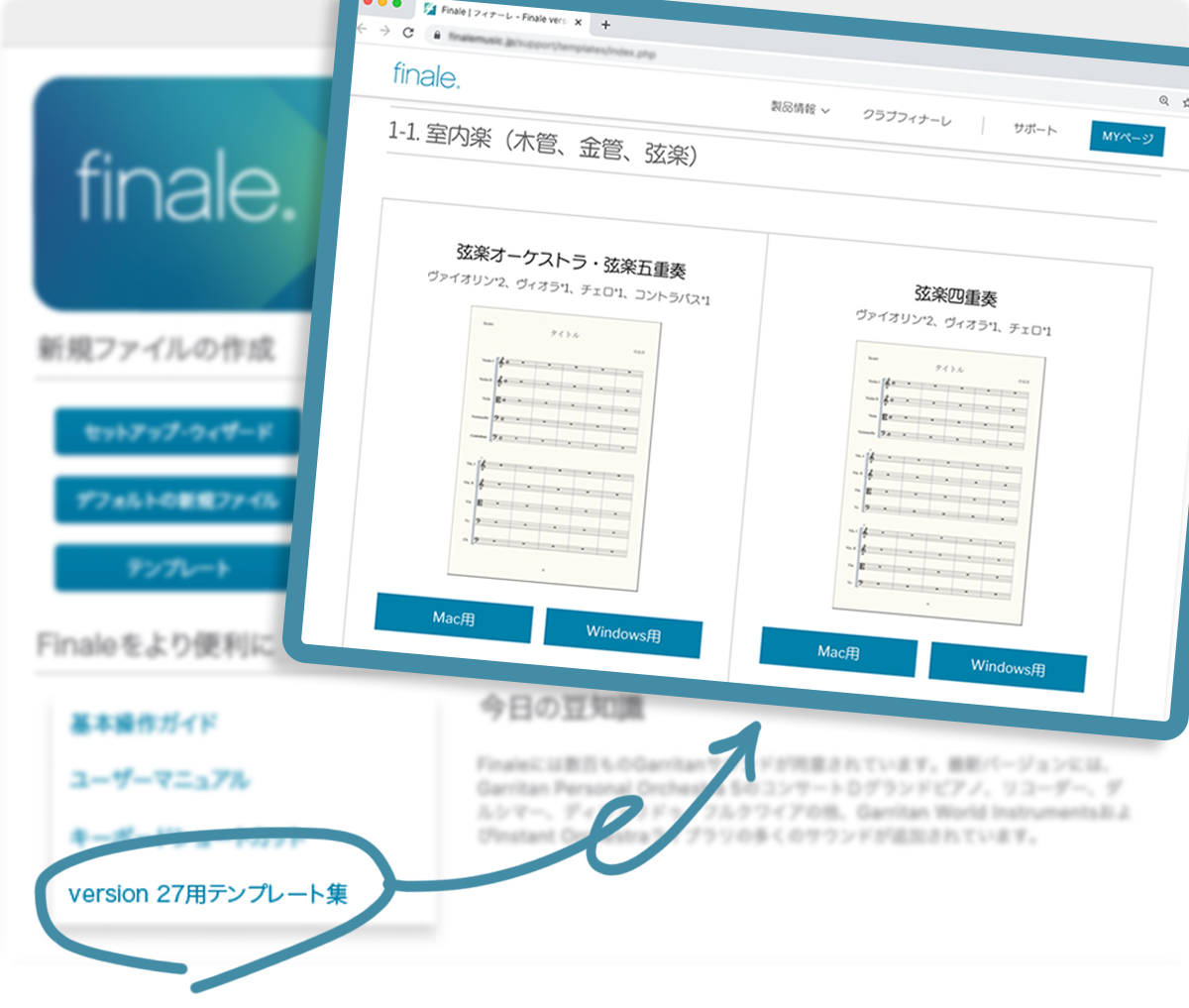

Finale 27から日本語版独自のコンテンツとして追加したテンプレート集は、Finale 27で新設した起動パネル左下のボタンからアクセスできます。

このFinale 27用テンプレート集には、今回の”赤塚謙一仕様”テンプレートも含めて、今後さまざまなプロ仕様テンプレートを追加していく予定です。ぜひご期待ください!

関連記事リンク集

《プロのFinaleテンプレートをご紹介》

- 第1回 松尾早人さん(作編曲家/オーケストレーター):限られた時間内でベストなレコーディングを実現する楽譜とは

- 第2回 赤塚謙一さん(ジャズ・トランペット奏者、作編曲家):各種記号の入力後に配置を手動調整する手間をなるべく減らした作りに

- 第3回 櫻井哲夫さん(ベーシスト、作編曲家):ジャズ/フュージョン/ロックの演奏に特化した楽譜とは

《楽器別Finale活用術》

- 楽器別フィナーレ活用術VOL.1:ギター編

- 楽器別フィナーレ活用術VOL.2:ピアノ編

- 楽器別フィナーレ活用術VOL.3:管楽器編

- 楽器別フィナーレ活用術VOL.4:打楽器編

- 楽器別フィナーレ活用術VOL.5:弦楽器編

《プロのFinale活用事例:アーティスト別》

- 櫻井 哲夫氏:ベーシスト/作曲家/プロデューサー/音楽教育家 “Finaleの普及で、演奏現場では以前は当然だった殴り書きのような譜面はほとんど見られなくなり、「これ何の音?」などと余計な時間も取られず、譜面に対するストレスがかなり減りました”

- 本田 雅人氏:プロデューサー/作曲家/サックス奏者 “手書きでは本当に大変でしたけど、Finaleに慣れてきてからは随分と楽になって作業の効率は圧倒的に良くなりましたね。ビッグバンドとか吹奏楽とか、編成の大きな場合にはすごく助かります”

- 濱瀬 元彦氏:ベーシスト/音楽理論家/音楽教育家 Finaleでビ・バップのフレーズをデータベース化し研究に利用、成果を取りまとめ「チャーリー・パーカーの技法」を上梓

- ジョナサン・ファイスト氏:バークリー音楽大学教官 1学期12回にわたりFinaleを用いた記譜法を学べるオンライン・コースを開講している米国ボストンの名門、バークリー音楽大学(Berklee College of Music)での事例から、楽譜作成ソフトウェアを音楽教育に導入するメリットを考える

- 紗理氏:ジャズ・シンガー “ヴォーカルだと特に、同じ曲でもその日の気分やライブの演出によって、キーを変えたい時がよくあるんです。そんな時でもクリックひとつで移調できるわけですから、これはものすごく便利です”

- 赤塚 謙一氏:ジャズ・トランペット奏者/作編曲家 “作る人によってレイアウト、線の太さ、フォントの選び方など好みがあり、手書きのように作った人の「らしさ」が表れます。この辺がFinaleに残されたアナログな良さかも知れません”

- Shota Nakama氏:作編曲家/オーケストレーター/プロデューサー/ギタリスト 楽譜作成ソフトウェアの編集機能を活かし、オーケストラ・レコーディング用の大量の楽譜を読み易く、超高速で制作

- 内田旭彦氏、森彩乃氏(ロックバンド「クアイフ」) “二週間でFinaleを習得できた理由には、制作中に直面した問題の解決過程でFinaleの様々な機能に触れることになったというのがある気がします”

- 林田ひろゆき氏(和太鼓奏者/作編曲) “Finaleを作編曲だけでなく、演奏困難なポリリズムの練習用スコアづくりにも活用しています”

- 佐久間 あすか氏:ピアニスト/作曲家/音楽教育家 “Finaleは楽譜のルールを学習するためのツールにもなっているんだなと思います。楽譜が分かるようになれば、読む時の意識も変わります”

- チャラン・ポ・ランタン小春氏(アコーディオン奏者) ““Finaleが便利だと感じるのは「移調楽器を実音で表示」の機能です。全部Key:Cで書いてから、ワンタッチで楽器別の移調譜にしてくれますよね。これは手書きではできません”

《Finaleの基本操作を学べるリソース》

- 譜例で操作方法を検索:Finaleオンライン・ユーザーマニュアルより。Finaleで可能なこと、それを行うための操作法が一目で分かり、初心者の方には特にお勧めです。

- クイック・レッスン・ムービー:Finaleの操作方法や便利な機能などを30〜60秒程度の短い映像でご紹介しています。