第10回:林田ひろゆきさん

Finaleを作編曲だけでなく、演奏困難なポリリズムの練習用スコアづくりにも活用しています

林田ひろゆき(はやしだ・ひろゆき)プロフィール

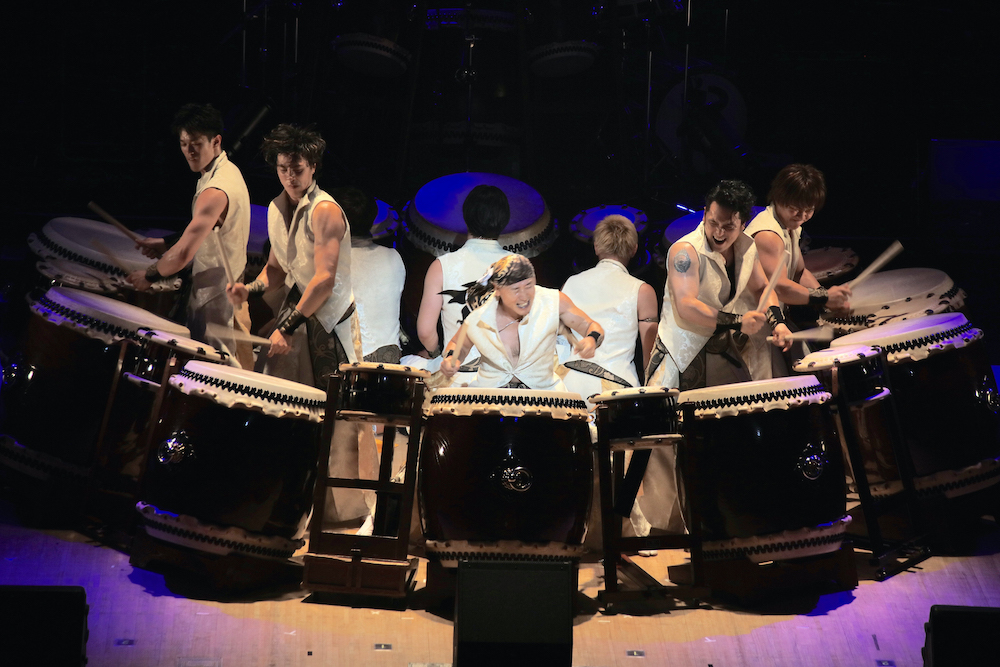

1985年に『鼓童』に参加。その後ソロに転じ、日本を代表する和太鼓奏者のひとりとして、グラミー・アーティスト『コールドプレイ』と『リアーナ』によるミュージック・ビデオへの出演や、デビッド・ベノーア(Pf)、アルフォンソ・ジョンソン(Ba)、テリー・ボジオ(Ds)等との共演など、海外でも活躍。

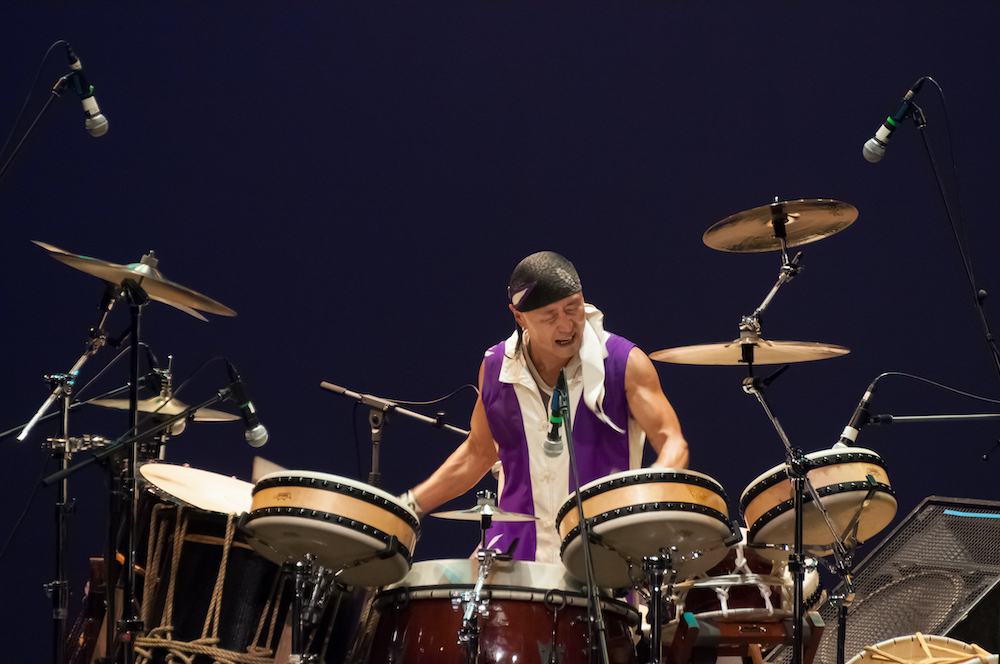

特に“かつぎ桶太鼓”では、その第一人者として高度な演奏技術を持つのみならず、打楽器メーカー「REMO」からのシグネチャーモデル発売、「浅野太鼓楽器店」との“かつぎ桶太鼓「21世紀モデル」”(2004年度グッドデザイン賞受賞)の共同開発など、楽器の改良にも貢献している。

2000年からは自身のユニット『samurai music ZI-PANG』を総合プロデュース。また、全国の若手和太鼓奏者を集めてプロデュースした『スーパー太鼓ジュニア』を立ち上げ、若手の育成にも努める。

国内外の和太鼓グループに指導や楽曲提供も行い、世界中で3,000人を超える参加者が受講。2017年からは日本太鼓協会・公認指導員の養成指導者として、カリキュラム作りや指導、合同曲の作曲も行う。 2019年に埼玉グローバル賞受賞。埼玉親善大使としても活動している。

ー目次ー

1. 創作和太鼓の歴史はまだ50年

2. ジャズ/フュージョン・ドラマーから和太鼓奏者へ

3. 創作和太鼓における楽譜の使用

4. 以前はIllustratorで楽譜を作成

5. Finaleで和太鼓スコアを書く

6. 曲を覚え易くするための楽譜の書き方

7. Finaleで自己練習用の教材をつくる

8. 伝統的和太鼓とその記譜法

9. 桶太鼓の追求

10. 世界の民族楽器における和太鼓

11. おわりに

【関連ファイルの無料ダウンロード】

創作和太鼓の歴史はまだ50年

和太鼓の演奏スタイルに着目すると、地域の伝統芸能、歌舞伎、長唄といった世界では長い歴史がありますが、現在一般にみられる和太鼓の多くは「創作和太鼓」と呼ばれるものです。

その起源には諸説がありますが、世界的に認知されたものとしては1971年に佐渡で結成されたプロの創作和太鼓集団である「鬼太鼓座(おんでこざ)」が最初と言って良いかと思います。そういう意味では、現在一般にみられる和太鼓の歴史はまだ50年程度です。

鬼太鼓座の結成当時はまだ伝統芸能色が濃い状態だったようですが、その後に邦楽界やクラシック界に注目され、創作曲が生まれました。そして鬼太鼓座は1981年に分裂し、創始者である田耕(でんたがやす)さんが率いる鬼太鼓座は長崎に移り、佐渡に残った座員により新たなプロ和太鼓集団「鼓童」が結成されました。

この頃から全国各地にアマチュアの和太鼓グループが生まれ始め、さらに竹下内閣による「ふるさと創生事業」(1988年〜1989年)で全国の市町村それぞれに対する交付金の使途として、まちおこしなどを目的に和太鼓集団結成の動きが全国的に加速したと言われています。その一方でプロ和太鼓集団の海外公演などを通じて創作和太鼓が世界的にも認知され、現在に至っています。

ジャズ/フュージョン・ドラマーから和太鼓奏者へ

最初の楽器は「机」だったかも知れません(笑)。小学生5、6年生の頃はベンチャーズが流行っていたので、あの「テケテケ」を机を叩いてユニゾンするのが楽しみでした。

中学1年生の時にはKISSのドラマーであるピーター・クリスが好きでしたが、そのドラムソロも机を叩いてコピーしてしてました。中学2年生で友人からドラム・スティックをもらって、初めてドラムはスティックで叩くんだという認識ができたんです。

高校1年生の時にアルバイトで最初のドラム・セットを買った頃はディープ・パープルやレッド・ツェッペリンに傾倒し、のちのフュージョン・ブーム到来時には、カシオペアの神保彰さんや渡辺香津美バンドの山木秀夫さんのドラミングに釘付けになりましたね。プロになることを意識し始めたのはその頃からです。

生まれ育った長崎を離れて福岡の大学に進学し、ドラム演奏や音楽に関するより深い知識や技巧を求めてジャズを始め、そこでビッグバンドの楽譜やそのアレンジ手法に触れることになりました。当時の僕のヒーローは、世界ではウェザー・リポートのピーター・アースキン、国内では村上 “ポンタ” 秀一さんでした。大学3年生の夏にPearlの主催するドラム・スクールが福岡で開催され、そこでポンタさんのマスター・クラスに入れていただき、打点を深く追及するきっかけを得たのが、僕の打楽器人生の最初の大きなターニング・ポイントでした。

当時は和太鼓には全く知識も関心もなかったのですが、ポンタさんのマスター・クラスを修了した大学3年生の冬に、たまたま鼓童のコンサートを観る機会を得たのです。1980年代前半の鼓童は鬼太鼓座から分かれて間もない無名状態でしたが、特に三宅島に伝わる伝統的な神楽太鼓と、クラシック作曲家の石井眞木さんによる『モノクローム』の2曲を観て、その世界観に凄い衝撃と感銘を受けました。

こう言うと変に思われるかも知れませんが、そのとき僕は何故か、彼らを「凄い漁師」と思ったんです。たぶん舞台から“海の匂い”を強く感じて、佐渡の漁師が自分たちで和太鼓音楽を創作したと思ったんでしょうね。当時はまだ和太鼓集団というのが一般的に認知されておらず、和太鼓集団が全国ツアーを行うなど思ってもいなかったのです。終演後、ロビーで鼓童の座員募集の掲示を見つけたので、取り敢えず連絡先をメモって興奮のうちに帰りました。

この時、僕は既に様々なバンドで活動していて、そのままプロのドラマーになると決めていたのですが、しばらく考えていくうちに、福岡で一人自己研鑽を続けるよりも、この凄い人たちと一緒に1年間、和太鼓を学んだ方が成果があるのではないかと思え始め、翌年2月には鼓童の拠点である佐渡に行くことを決めて、「佐渡の漁師になる」と言って親にも黙って大学を中退、集合日に指定された4月11日に鼓童の門を叩き、そのままに4ヶ月の研修期間を経て1985年の夏に鼓童の正式メンバーに迎えていただきました。鼓童には7年間在籍し、その後ソロに転じて現在に至っています。

創作和太鼓における楽譜の使用

クラシック界で和太鼓が注目され始めた頃から、西洋式の楽譜に和太鼓が現れ始めたようです。その頃に様々な創作和太鼓の曲が生まれましたが、石井眞木さんが鬼太鼓座のために書き下ろした前述の『モノクローム』(1976)などがその代表ですね。

僕は1985年から1992年まで鼓童に在籍していましたが、僕も含め、当時の新しい座員にはドラマー上がりも多く、その全員は元々楽譜を使っていましたので、鼓童でも楽譜の使用は一般的でした。伝統記譜法だと音符のタイミングがわからない状態で書かれていたりすることもありますが、鼓童では頻繁に開催される公演に向けて短時間で曲を覚える必要があり、商業音楽の演奏活動のサイクル内では伝統的な口承では間に合わないので楽譜が必要だったという背景もあったかと思います。

例えば、ドラム・セットやクラシックのパーカッションと比べると、後者に近いですね。ドラム・セットはベーシックなリズムがメインですが、創作和太鼓の楽曲における和太鼓は基本的にソロ楽器なので、パターンを繰り返すというのは通常あまりなくて、ドラム譜で良くあるように即興の余地を残すためスラッシュ・ノーテーションを使ってラフに楽譜を作るということは少なく、クラシックのように音符を入れていくことが多いです。

以前はIllustratorで楽譜を作成

はい。僕の場合は1995年頃までは手書きで楽譜を書いていましたが、実はその後、楽譜作成ソフトウェアに直接移行ではなく、Illustratorで楽譜を書いていた時期があるんです。

手書きで楽譜を書いていくうちに変更に不便を感じ始め、1996年頃に自分のソロ活動用の曲を書き始めた際に、デザイナーの知り合いに助言を受けてIllustratorで楽譜を書き始めました。五線をA4の1枚に2段、3段、4段、大規模アンサンブル用に16段など様々なフォーマットを作り、音符や記号類も少しずつ作り溜めていったものです。

当時はまだ楽譜作成ソフトウェアは高価な割には今ほど高機能ではなかったようですし、何よりも僕自身が当時、Illustratorを使い込んでいたという事情も大きかったです。

それで結局、1990年代はほぼIllustratorで楽譜を書いていましたね。五線譜は別のレイヤーにして、その上に音符や記号のレイヤーを重ねていくわけですが、例えば8小節を丸ごと下の段にずらすなどは、手書きよりは全然容易に可能でした。

太鼓以外の楽器を含めたアンサンブルを書き始めたことです。それ以前は基本的にピッチが固定された太鼓の楽譜でしたのでリズム主体で考えれば良く、楽譜は音符の画像データの切り貼りで済みました。なのでIllustratorでも楽譜作成ツールとして充分に実用的だったんです。

しかしメロディやハーモニーが入ってくると、さすがにそうは行きません。それで確か2002〜2003年頃、まずはFinaleファミリー製品で無料版のNotePadから使い始めましたが、すぐに限界を感じて有料版のPrintMusicに切り替えました。

自身の和太鼓アンサンブル『samurai music ZI-PANG』を立ち上げた2000年頃は、まだIllustratorで書いた楽譜を使っていました。そのうちホーンセクション、キーボード、ギターやベースも導入した新しいスタイルの創作和太鼓音楽を作りたくなりましたが、僕も学生時代にビッグバンドを中心に作曲やアレンジを学んでいましたので、自分のユニットを立ち上げる以上は作曲だけでなくアレンジも自分自身で手掛けたいと思ったんです。

しかし、僕はメロディやハーモニーは専門ではなく、作曲&アレンジはシミュレーションしながら基本的に耳を中心に使って行います。それでPrintMusicではブラスなどの音源に物足りなさを感じて、2011からFinaleにアップグレードしました。

Finaleで和太鼓スコアを書く

これはセットにより違います。まず和太鼓セットの組み方ですが、僕は右利きなので、最初の1打目となるベース音が出る楽器は右に置くなど基本的にドラム・セットと同じ発想で楽器を並べていくことが多く、Finaleで和太鼓セットの楽譜を書く場合も、ドラム・セットの五線譜を使う場合が多いです。

Finaleのドラム・セットの五線では高いCの位置にスネア・ドラムが入りますが、ここは附締太鼓を表記します。附締太鼓は和太鼓の中では特殊で、多くの和太鼓がドンドンという低音域中心の音色を持つ中で、附締太鼓だけはテンテンという高音が出るので、アンサンブル内で聞こえやすく、全体の基準として使いやすいという意味ではスネア・ドラムと似ています。そのため、附締太鼓はロックのスネア・ドラムのように2、4拍目に定期的に入れることはないものの、創作和太鼓でも同じ発想でアンサンブルをリードをする位置付けで使います。

高い方のGはHigh Tom、FはHigh-Mid Tomが表記されますが、僕の和太鼓セットだと中央には長胴太鼓という一番大きな太鼓を置いて、その斜め前に小さな長胴太鼓もしくは平太鼓を2つ置いており、楽譜上はそれらをGのHigh Tom、FのHigh-Mid Tomの場所に配置しています。

セットの右側にはドンという低い音を出す牛皮の桶胴太鼓を置きます。これはドラム・セットでいうキックに相当する役割を担います。和太鼓セットだけの場合はほぼFloor Tom 2に相当する低い方のGに配置しますが、他に違うパートとして別の長胴太鼓が入ったり、大平胴や大太鼓など大きな和太鼓が入る場合はA、もしくはKick DrumのFに配置する場合があります。なお、牛皮より薄い馬皮を用いた通常の桶胴太鼓のみの楽譜の場合は、基本的には高いE、Low-Mid Tomの場所に配置しています。

中央に置く長胴太鼓はFloor Tom 1に相当するAに入れています。これは僕の和太鼓セットの中ではドラム・セットには相当するものがない楽器で、タイーンという中音域が出るので、全体のリズムの流れを作る役割で使っています。

ドラム・セットの場合は常に足での演奏が入りますのでレイヤーを使う必要がありますが、和太鼓の場合は和太鼓セットでソロを演奏する場合を除けば普通は手しか使いません。複数の和太鼓を同時に鳴らす場合も多いですが、楽譜上は一つのレイヤーに書いた方が読み易くなります。

一方、桶胴太鼓や長胴太鼓のみのアンサンブルで、6パートを一気に書いていくといった場合は、各パートに大きな相違はないのに6段を使ってしまい、結果として譜めくり回数が増えてしまうので、それを避けるために五線は3段だけ使い、オーケストラ譜のブラス表記によくあるように、レイヤーを使ってそれぞれに2パートずつ書くということはあります。

基本的には、プロには五線譜で渡すが、アマチュアには一線譜で渡すという感じです。和太鼓の楽譜を書く場合はドラム・セットの五線譜を使う場合が多いですが、教室やワークショップなどでアマチュアに渡す場合、例えば長胴太鼓だけを用いる場合は一本線を選びます。

和太鼓学習者には楽譜を読めない方も多いので、その場合は一本線の方が読み易いですし、下にドンドコの様な口唱歌でメモを追記する際のスペースも確保し易くなるためです。

曲を覚え易くするための楽譜の書き方

和太鼓の世界ではステージ上で楽譜を見ることはなく、曲は完全に覚えなければいけません。最初は普通にA4縦で書いていたのですが、曲を覚える時にどうやったら一番覚えやすいかを試行錯誤した結果、A3横長で書いていくのがベストという結論になりました。

この書き方だと、初見の場合は小節を追いつつも目を離した瞬間にロストしやすくなるデメリットがあるかも知れません。しかし自分でアレンジしていればロストはしませんので、1枚あたりになるべく長い演奏時間、改行による途切れなしに書いて行った方が、全体の構造を把握しやすく覚えやすくなるのです。

なお、スコア譜は自分がそれを使って曲を覚えるという理由でそうしていますが、ミュージシャンに渡すパート譜は普通にA4縦書きしたものをお渡ししています。

確かに、大学時代に学んだ往年のジャズ・オーケストラのスコアも基本的にA3横長でした。若い頃にそういう楽譜を見慣れていたというのも影響しているかも知れませんね。

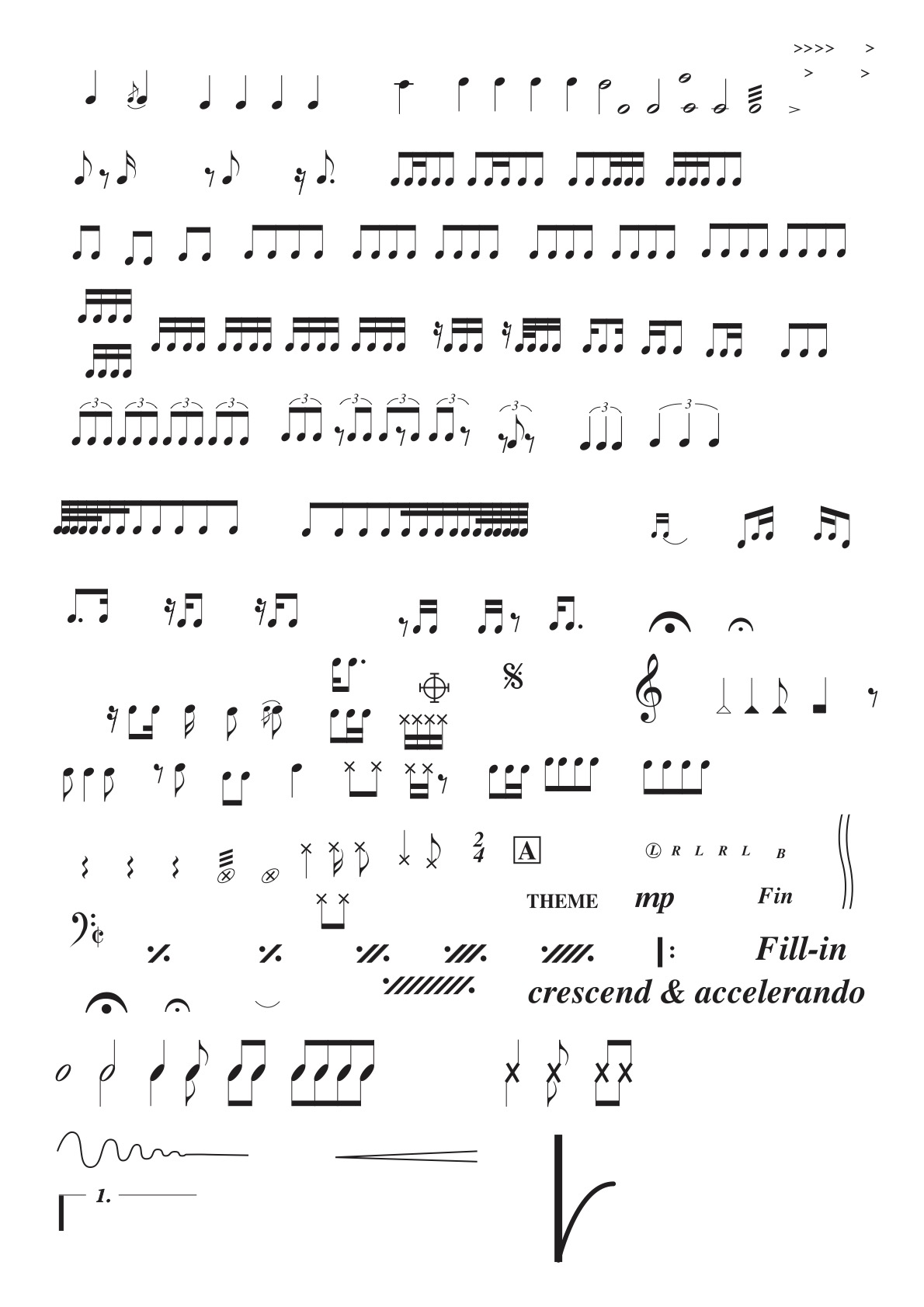

Finaleで自己練習用の教材をつくる

例えば、僕が作った和太鼓ソロ曲に『Don Duk Don』というものがあります。これは僕が若い頃から敬愛しているテリー・ボジオ(Ds)が確立した「オスティナート」と呼ばれる、両手両足のいずれかで、ある一定のリズム・パターンを叩きながら、他の手足で独立した別なリズムを演奏していく奏法を使っています。

和太鼓ソロ曲の場合、その曲のための楽譜を丸ごと作るということはないですが、僕のソロは基本的にオスティナート奏法を使っているので、特にポリリズムのフレーズの場合は、手足のパートがどのようにシンクロしているかを自分の頭の中で正確に理解している必要があります。

フレーズを考えてそれを練習する際、最初はインディペンデンツができていないところから始めますが、その足と手の分離ができていない部分を全部楽譜に書いて視覚化し、それを演奏できるようになるまでひたすら練習します。そのためのメモ的な楽譜は作りますね。

この『Don Duk Don』でも、太鼓セット、通常の桶胴太鼓、キックの桶胴太鼓の3パートからなるポリリズムの練習フレーズ集を作りました。(※編注:この記事の末尾のリンクから、『Don Duk Don』練習フレーズ集のFinaleファイルをダウンロードできます。)

テーマに当たる部分は決めてあり、しばらくするとこれが変化してピアノで叩いたりフォルテで盛り上がったり、一人掛け合いのようなアドリブのセクションを入れたり、附締太鼓だけの世界を作ったりと、大きな構成は頭の中で構築しますが、その際は手書きでメモ的な構成表を作り、実際にステージで演奏したビデオを後日観て研究して書き直したりします。でも、それらの手書きの構成表はその場限りのもので、保存はしていません。

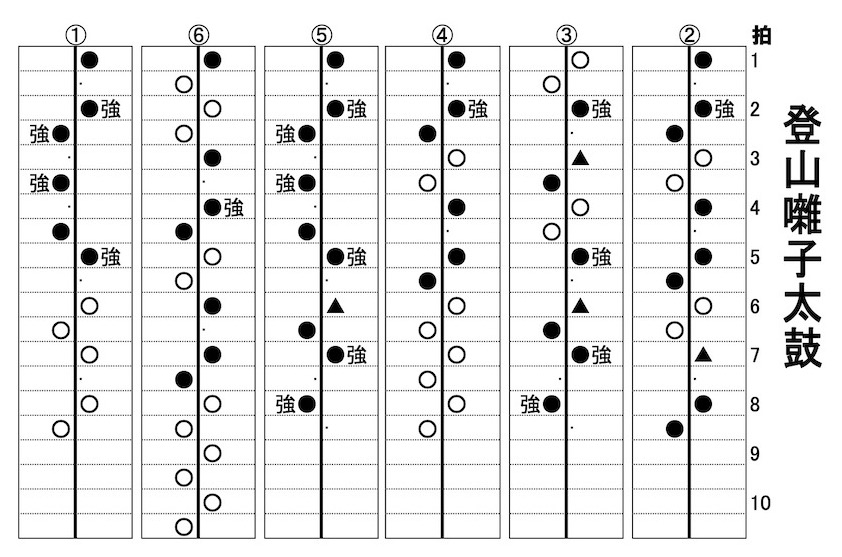

伝統的和太鼓とその記譜法

はい。かつぎ桶太鼓を深く追求する中で、そのルーツである津軽地方の岩木山に伝わる国の重要無形民俗文化財の「お山参詣」を知ることとなり、津軽地方のある町で会員に加えていただき、毎年の行事に可能な限り通っており、これも僕のライフワークの一つになっています。

お山参詣のお囃子には「登山囃子」と「下山囃子」の2曲があり、メイン楽器は津軽笛で、かつぎ桶太鼓と共に鉦(チャッパ)が入りますが、基本的にはかつぎ桶太鼓と鉦は添え物で、鉦も2番から始まります。

ここにご紹介したのは、岩木山の南十数kmに位置する弘前市相馬地区に伝わる登山囃子のかつぎ桶太鼓の楽譜です。

お山参詣のお囃子は通常は口伝で教えられますので、このように楽譜化されることは稀ですが、これは僕の友人でプロの津軽笛奏者でもある佐藤ぶん太氏が、自身の生徒に教えるために独自に作成したものです。ちなみに佐藤氏は弘前市相馬地区のご出身で、横笛奏者でありながら、津軽のねぶた囃子からお山参詣のお囃子に至るまで、太鼓も完璧に叩けます。

読み方は、右列が右手、左列が左手のパートです。縦譜で手順を左右に分けている点は一般に見られる伝統的スタイルの和太鼓譜と共通していますが、これはExcelを使用して書かれているので、パルスは他の和太鼓譜と比べて明確です。記号については、まとめると以下のような感じです。

- 黒丸「●」+強:FF

- 黒丸「●」:F

- 黒三角「▲」:mp (or mfの時もある)

- 左白丸「○」:pまたはmp

- 右白「○」:p

- 点「・」:休符

白丸は右と左で微妙なニュアンスの違いがありますが、いずれもややゴーストノートに近い音という点は同じです。

「・」は聴覚上は休符となる位置ですが、これは注意深く見ると左右ランダムではなく、必ず音の直前に配置されているという規則性があることから、左右それぞれのストローク(腕)を上げるポジションも示していることが分かります。

しかしこの楽譜は、実は昔はそういうニュアンスだったかも知れないけど今はこうは叩かないという部分もあり、これはあくまで一つの事例です。強弱等は弘前市相馬地区の登山囃子のニュアンスであり、津軽地方の他地域ではまた別のパターンがあるとのことでした。

基本は4/4ですが、6番だけ字余りで2拍だけ長いので、最後だけ6/4になるという考え方です。

番号の並び方ですが、お囃子というのはあくまで唱文あってのお囃子で、唱文は1番から6番まで進行しますが、太鼓が入るところは2番からという意味なのです。

登山囃子には「サーイギ、サイギ、ドーッコイ、サイギ」という唱文があるのですが、「サーイギ、サイギ」というところは唱文のみで、「ドーッコイ、サイギ」から太鼓が入るのです。ただし終わるのは1番ではなく、6番で終わります。

西洋楽器だとイントロは自分が演奏しないにしても最初に書くのですが、この場合はそうではないのですね。2番から始まって6番に行ったら、次からは感覚的には1番からですよ、ということのようです。

- 五線は、最もフレキシブルに使える音板打楽器のグループの「和太鼓」を使用(ただし一線パーカッション譜に改造)

- 元のLRの使い分けは、左右から上下に変換してそのまま移植

- 符頭はなるべくオリジナルに準じたが、▲は西洋記譜法ではアクセントやスタッカティッシモが想起されるため、サイズ・ツールで80%にして、記号の見た目の小ささで音の弱さを表現

- 拍の数字は、音符の直下にテキストを置ける歌詞ツールを使用(参考:楽器別フィナーレ活用術:打楽器編)

(※編注:この記事の末尾のリンクからFinaleファイルをダウンロードできます。)

- - -

基本的な拍子は何かが明示されているという点で、このFinale楽譜の方が初見で理解しやすく、実用的と思います。また、僕としてはプレイバックでのシミュレーションもイメージとして重要なので、そう言う意味ではドラム・セットも混ぜながらの使用が良いかと感じました。盆太鼓の様なフチ打ちの頻度が多いような和太鼓の場合にも、ドラム・セットに設定した上でシンバルの記譜を利用すると[×]が使えるので、これも有りかなと思います。

ちなみに、僕は教材を制作する場合は左右を上下に分けて表記することは一切ありません。理由は、生徒さんに打楽器の手順のグローバル・スタンダードを身につけていただきたいからです。僕が指導する際、生徒さんには手順の基本を記譜した楽譜も別途お渡ししています。

そうですね。だから、我々が叩いているような創作和太鼓の世界においても、あっと言う間に西洋式の楽譜が定番になったんだと感じます。

基本的にはないですね。登山囃子だと、この太鼓は叩けるけど創作和太鼓とは無縁という人が圧倒的で、ドラマー上がりという人にも会ったことはありません。しかし、演奏技術的な難しさはないのですが、そのグルーヴはインテンポではなく、独特の“間”を表現するのはとても難しいです。

お山参詣のお囃子は、地域によって若干ニュアンスが変わります。笛のメロディも節回しが変わる、太鼓も強弱やニュアンス、打ち方も地域により違って、手の使い方も違う。これは深いですよ。例えば太鼓の強弱については、2番の各小節4拍目は両手共にアクセントを入れる場合と入れない場合がありますが、僕としては選択できるのであれば、入れない方が好みなのでそうしています。唄については、6番の「なむ〜き〜ん みょ〜ぉちょ〜ぉ〜ら〜い」と唄うところの「き〜ん」の部分で3度高く唄う人も多いです。

お山参詣は「向山(むかいやま)」「宵山(よいやま)」「朔日山(ついたちやま)」の3日間からなり、旧暦8月1日(新暦の8月下旬〜9月上旬頃)が最終日となりますが、参詣が終わった夕方からは、お囃子の大会があります。このお囃子では三つの楽器を使うので3人でユニットを組んで出演しますが、その大会は登山囃子の「基本」に則らないと賞を取るのは難しく、経験やコネは一切効かないという厳しいものです。

ちなみに僕は一度、大会に出たいと言ったのですが、そうしたら地元の人から「林田さん、みんなにも未来があるので」と言われました(笑)。これはどういう意味かというと、出演するためには笛と鉦の奏者を集めて3人で一生懸命に練習しなければいけないのですが、他の太鼓奏者と出演すれば受賞する可能性があるけど、僕のような部外者と一緒に出演しても受賞はできませんよ、ということなんです。

会員として参詣に参加させていただけるようになったということ自体、特別なことなんです。参加のたびに一生懸命練習していくのですが、毎回「林田さん、少し良くなったよ」で終わるんです(笑)。

はい。お山参詣は本来、山頂の奥宮で行われていましたので、僕も天候さえ良ければ山頂まで登ります。標高1,625m、時には崖のようになる登山道を、5〜6kgもあるかつぎ桶太鼓を担いで登るのはかなりの苦行ですが、山頂から御来光を拝みながら叩くかつぎ桶太鼓には格別なものがあります。

かつぎ桶太鼓の追求

鼓童で和太鼓を始めた当初は様々な種類の和太鼓を演奏していましたが、かつぎ桶太鼓に力を注ぐことになったきっかけは、ソロ活動を開始した1990年代半ばに伊藤多喜雄さんの公演にお声掛けいただいたことです。この時は既に和太鼓セット奏者がいて僕はそこに後から加わることになり、多喜雄さんと話した結果、かつぎ桶太鼓を叩くことになったのですが、その中でかつぎ桶太鼓の可能性に気付いたんです。

ドラム・セットは一人で低音・中音・高音が全部出せますが、民族楽器の中でも例えばジャンベ、ダラブッカ、チャンゴ、カホンなどは同様に低音・中音・高音が一つの楽器で出せるので、ドラム・セットなしでも打楽器パートを一人でカバーできます。僕は、和太鼓の中でそれができるのはかつぎ桶太鼓だけだと考えました。

その理由は主に3つあります。1つ目は、他の和太鼓は基本的に厚い牛皮を使っているのに対して、かつぎ桶太鼓だけは薄くレスポンスが早い馬皮を使っており、伝統的なバチの他にロッズスティックやブラシを使ってきめ細かく多彩な音が出せるし、一般にチューニングの幅も広く、津軽のお山参詣で使用されているような低いサウンドから、かなりのハイピッチなサウンドまで対応可能なことです。2つ目は、打面が二つあるため同時に2種類のサウンドが出せることです。3つ目は、担げば自由に動けるので足をフット・クラーベなど別の楽器の演奏に使えることです。

またビジュアル面で、複数のかつぎ桶太鼓奏者がフォーメーションを組んでパフォーマンスができるというのも、かつぎ桶太鼓ならではの魅力的な特徴と言えます。

このかつぎ桶太鼓ソロ曲『鼓蝶乃夢』でも、これらの特性を活かし、かつぎ桶太鼓とフット・クラーベの2パートから組み立てました。なお、この曲もオスティナートの部分について練習フレーズ集を作りましたが、これは今、より長いクラーベ・ループを使った新しいバージョンを試しているところです。(※編注:この記事の末尾のリンクから、『鼓蝶乃夢』練習フレーズ集のFinaleファイルをダウンロードできます。)

世界の民族楽器における和太鼓

僕は2007年からアメリカにも活動拠点を置いていますが、その中で他ジャンルとのミュージシャンとの共演の機会が数多くありました。

例えば、僕が若い頃に一番好きだったバンドの一つはウェザー・リポートですが、ここでジャコの前任者としてベースを弾いていたアルフォンソ・ジョンソン(Ba)をLA在住の琴奏者、松山夕貴子さんから紹介していただいて、この二人と共にYanniとの活動で知られるカレン・ブリッグス(Vln)、喜多郎さんのグループにいるダイアナ・デンティーノ(Key)、元から友人だったベイシティー・ボーイズのオーティズ・アルフレドー(Per)と共演したことなどです。

あと、デビッド・ベノーア(Pf)のコンサートに呼んでいただいたり、ドラム・メーカーのDWが主催する番組「DRUM CHANNEL」にて学生時代から憧れのテリー・ボジオ(Ds)と共演させていただいたことも、僕の音楽人生の中で印象深い経験の一つです。

しかし和太鼓界では、こういったことを評価してくれる人もいれば、そんなのは和太鼓じゃないと言う人もいて、やっぱり評価は分かれますね。

これは世界の民族音楽には共通する課題と思いますが、伝統というのはそれが最も重要と考える人が主に守っていけば良く、僕は和太鼓の新しい可能性を開拓することが自分の役割だと思っています。

これは日本だけにいると理解しにくいことかも知れませんが、他文化の民族打楽器では表現の追求はもっと進んでいて、トリガーを入れ電子的表現を試すなど先鋭的な取り組みも見られます。なので、伝統は知りつつも革新を進めるという、どちらも理解するバランス感覚が必要だと思っています。

伝統的な和太鼓にはモデルケースは少なく、むしろ他の民族楽器の中に新しいアプローチへのヒントが隠されているんです。というのは、伝統的な和太鼓は音楽というよりは儀礼の一要素として培われて来たので、ニュアンスは難しいものがあったり、楽譜で表現できないグルーヴがあったりはしますが、演奏技術的な難しさや音楽的な面白さは少ないので、新しいものは他文化の民族打楽器やドラム、パーカッションの中で見つける方が無理がないのです。

僕はドラマー出身なのでドラム演奏はよく参照しますが、これは一般化されていて分かり易い反面、カチッと決まり過ぎている側面があると感じます。しかし民族打楽器の中には理解や表現が難しいだけでなく演奏技術も高度に発達しているものが少なからず存在し、そのエッセンスを上手く和太鼓に合うように取り入れることで和太鼓の新しいアプローチが試せると思っています。

和太鼓は50年くらい前に突然始まった楽器と言えるので、今はまだ伝統というものが確立されていません。こういう時期には、和太鼓で如何に幅広いことができるかを追求することが重要と思うのです。

和太鼓はソロ楽器としてもアンサンブル楽器としてもまだまだこれから発展可能性がある楽器ですが、僕らの世代が自分たちなりに新しいことをやってその指針をみせることで、次の世代がそれをさらに高め、さらに凄いものに発展できるようにするのが良いと思うんです。

伝統の元々の形は知る必要があると思います。自分の中では新しいことも追求するんですが、新しいことだけだと深みがなくなるので、伝統も理解し、実演できるようにすることが必要と思うんです。

例えば今の若いプレイヤーは、かつぎ桶太鼓の両面打ちなんかもテクニカルで無茶苦茶速いんです。演奏技術というのは目に見えるので分かりやすいですが、そういうことばかりフォーカスされていくと、じゃあ演奏技術があれば全てそれでOKなのかという話になってしまいがちです。でも独特な間であるとかニュアンスであるとか、楽器が持つ本来のあり方、目に見えないものを根本的に理解した上でそれができるようにするというのは、とても重要なことだと思います。

行くたびに未だにダメ出しされますが(笑)、僕がお山参詣に参加するために津軽に通っているのは、そういうものを追求することで、かつぎ桶太鼓のルーツや発達の経緯、日本の音楽の歴史的特性など、凄くいろんなことを学ぶことができるからです。

おわりに

アイルランドでEJ Taikoという太鼓チームを率いている人がいるんです。このEJ (Experience Japan)というプロジェクトは、アイルランド在住の伊地知さんご夫妻が、当地で日本文化を紹介したりそのイベントを開催したりするものです。

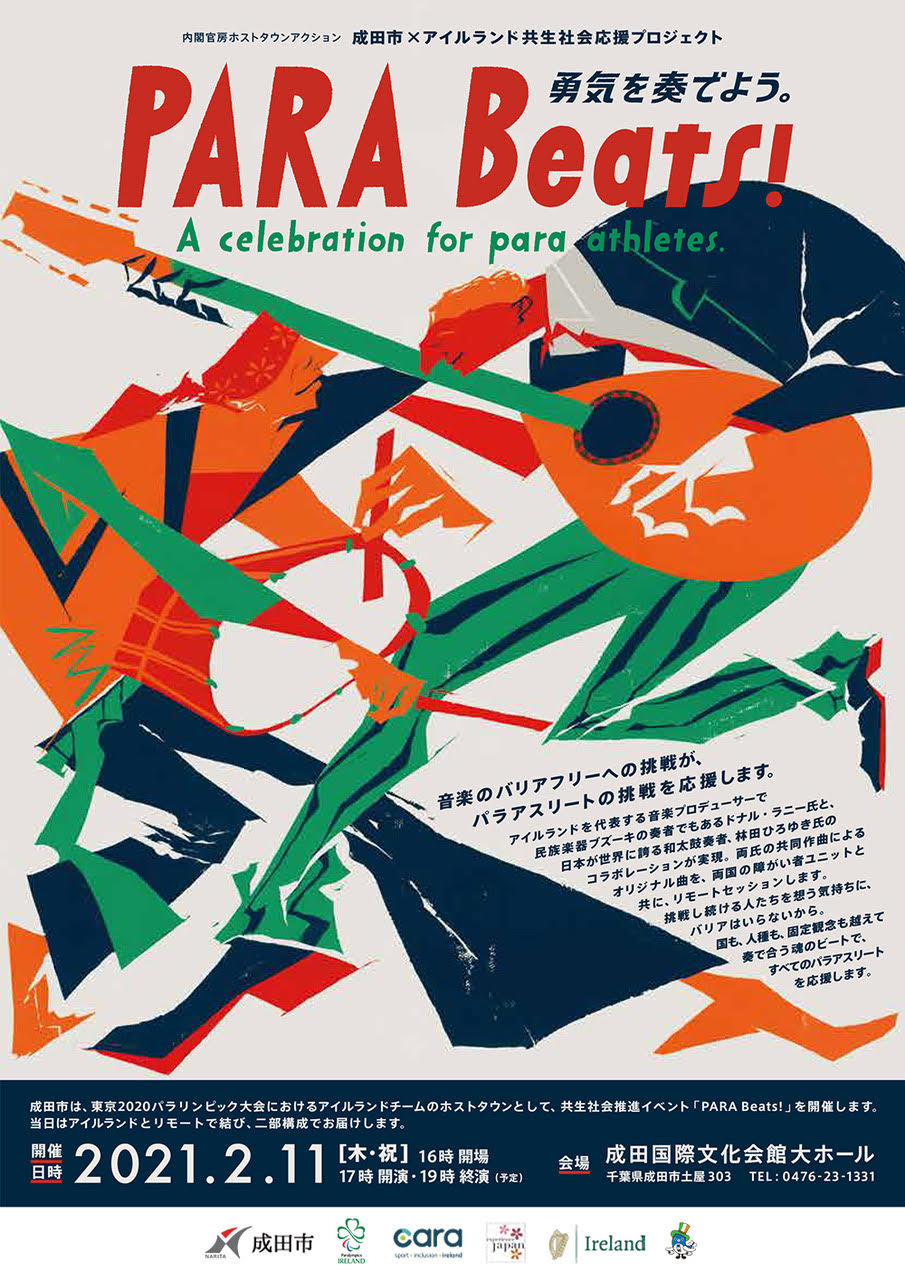

その伊地知さんの働きかけで、成田市とパラリンピック、そしてアイルランドのEJと三つ巴でイベント開催という話になり、音楽を作るならば成田市にとってレガシーとして残せる曲が良いということになりました。

その音楽をアイルランドのミュージシャンあるドナル・ラニーさんと僕が共作し、音楽監督は僕が務め、完成したら成田市に寄贈させていただくことになっています。

ドナルさんのチーム、EJ Taiko、そして僕が率いるsamurai music ZI-PANGが集まって成田で演奏するというのが当初の計画でしたが、コロナ禍でそれができなくなってしまったので、今回はアイルランド側では動画を撮影し、それをステージにてバック・スクリーンに映しながら日本チームが演奏することになっています。

スクリーン上で彼らが作った映像とコラボするというが面白く、これは僕にとっても初めての試みです。会場は成田市国際文化会館で、ライヴ演奏は2月11日(木・祝)に予定しています。

タイトル:PARA Beats! - 勇気を奏でよう。

サブタイトル:成田市×アイルランド共生社会応援プロジェクト

日程:2021年2月11日(木・祝)

時間:16:00/開場、17:00/開演

会場:成田国際文化会館・大ホール(千葉県成田市土屋303 TEL:0476-23-1331)

入場:無料(先着300名)

出演:ドナル・ラニー、林田ひろゆき、Experience Japan Taiko Team、The Kelly Family、Samurai Music ZI-PANG、成田市障がい者和太鼓衆 “不動”

総合司会:室伏由佳

主催:成田市

ライヴのアーカイヴは以下から無料でご視聴いただけます。

【関連ファイルの無料ダウンロード】

林田さんのご好意で、氏が自身の練習用に使う楽譜のFinaleファイルをご提供いただきました。FinaleやPrintMusicをお持ちの方はぜひ、実際にファイルを開いて動作を試してみてください。

※お使いのOSとブラウザによってはダウンロード時に警告が表示される場合がございます。 ※これらのファイルは旧バージョンのFinaleでは正常動作しない可能性があります。予めご了承ください。

こちらは津軽地方に伝わる登山囃子太鼓の楽譜事例(林田さんご提供)を、クラブフィナーレ編集部がFinaleで書き起こしたものです。

《編集後記》

クラブフィナーレでは初めての打楽器プレイヤーのご登場でしたが、今回は民族楽器プレイヤーへの初めてのインタビューともなり、そのジャンルや楽器の特色についても深く掘り下げてお話を伺ってみました。

伝統的スタイルの楽譜をFinaleで再解釈する試みを通じて、Finaleの表現方法はもちろん、伝統的スタイルの記譜法と西洋式記譜法との違い、それぞれの役割分担についても色々と考えさせられました。ひと口に打楽器スコアといっても五線譜や一線譜以外にスタイルは様々で、とても奥が深く、面白いです。

もし宜しければ、本記事に関する皆様のご意見・ご感想をお寄せ下さい。

関連記事リンク集

《Finaleの基本操作を学べるリソース》

- 譜例で操作方法を検索:Finaleオンライン・ユーザーマニュアルより。Finaleで可能なこと、それを行うための操作法が一目で分かり、初心者の方には特にお勧めです。

- クイック・レッスン・ムービー:Finaleの操作方法や便利な機能などを30〜60秒程度の短い映像でご紹介しています。

《プロのFinale活用事例:アーティスト別》

- 都倉 俊一氏:作曲家/編曲家/プロデューサー “現場ではすぐにスコアを書き換えなくてはいけないことがある。するとパート譜の修正もたくさん必要になりますよね。その作業が、Finaleのおかげでとっても楽になったことが印象的でした”

- 外山 和彦氏:作編曲家 “手書き時代はスコアを切り貼りしたり苦労をしたものですが、Finaleを使うことで圧倒的に便利になりましたね。仕事場にはもう五線紙がありませんよ”

- 吉松 隆氏:作曲家 “我々プロの作曲家にとっては、こと細かい調整ができるという面で、やっぱりFinaleなんですよね。Finaleは、車に例えるとマニュアル車みたいなものなんです”

- 佐久間 あすか氏:ピアニスト/作曲家/音楽教育家 “Finaleは楽譜のルールを学習するためのツールにもなっているんだなと思います。楽譜が分かるようになれば、読む時の意識も変わります”

- 栗山 和樹氏:作編曲家/国立音楽大学教授 “Finaleを使えば「バージョン2」を簡単に作れることは大きなメリットですね。特に作曲面でトライ&エラーを繰り返すような実験授業では、Finaleでデータ化されている素材は必須です”

- 櫻井 哲夫氏:ベーシスト/作曲家/プロデューサー/音楽教育家 “Finaleの普及で、演奏現場では以前は当然だった殴り書きのような譜面はほとんど見られなくなり、「これ何の音?」などと余計な時間も取られず、譜面に対するストレスがかなり減りました”

- 紗理氏:ジャズ・シンガー “ヴォーカルだと特に、同じ曲でもその日の気分やライブの演出によって、キーを変えたい時がよくあるんです。そんな時でもクリックひとつで移調できるわけですから、これはものすごく便利です”

- 赤塚 謙一氏:ジャズ・トランペット奏者/作編曲家 “作る人によってレイアウト、線の太さ、フォントの選び方など好みがあり、手書きのように作った人の「らしさ」が表れます。この辺がFinaleに残されたアナログな良さかも知れません”

- 本田 雅人氏:プロデューサー/作曲家/サックス奏者 “手書きでは本当に大変でしたけど、Finaleに慣れてきてからは随分と楽になって作業の効率は圧倒的に良くなりましたね。ビッグバンドとか吹奏楽とか、編成の大きな場合にはすごく助かります”

- 内田旭彦氏、森彩乃氏(ロックバンド「クアイフ」) “二週間でFinaleを習得できた理由には、制作中に直面した問題の解決過程でFinaleの様々な機能に触れることになったというのがある気がします”

《プロのFinale活用事例:テーマ別》

- 総合大学におけるFinaleの導入:筑波大学 音楽教育・研究の現場でも多用されるFinale、その活躍の場は音楽大学に限りません。総合大学にて音を扱う研究分野での導入事例をご紹介

- 『アナ雪』主題歌Let It Goのグローバルな音楽制作を影で支えたFinale 主題歌Let It Goの完成テイクをFinaleで採譜後、世界中のスタジオに配布し、25種類の言語で翻訳しボーカル録音したエピソードをご紹介

- Finaleで育った18歳の天才作曲家 ミネソタ州音楽教育協会作曲コンテストで5回連続優勝、シューベルト・クラブが主催するメンターシップ研修生に3度選ばれた高校生作曲家にインタビュー

- 『アナ雪』のオーケストレーションを担当したTim Davies氏のスーパーFinale術 iPadでプログラムしたコントローラーも駆使してあらゆる操作をショートカットとして登録し、手間を削減。Finaleでみるみるうちにオーケストレションが完成していく様子を捉えている動画をご紹介

《楽譜作成ソフトウェアの導入メリットを考える》

- 濱瀬 元彦氏:ベーシスト/音楽理論家/音楽教育家 Finaleでビ・バップのフレーズをデータベース化し研究に利用、成果を取りまとめ「チャーリー・パーカーの技法」を上梓

- Shota Nakama氏:作編曲家/オーケストレーター/プロデューサー/ギタリスト 楽譜作成ソフトウェアの編集機能を活かし、オーケストラ・レコーディング用の大量の楽譜を読み易く、超高速で制作

- ジョナサン・ファイスト氏:バークリー音楽大学教官 1学期12回にわたりFinaleを用いた記譜法を学べるオンライン・コースを開講している米国ボストンの名門、バークリー音楽大学(Berklee College of Music)での事例から、楽譜作成ソフトウェアを音楽教育に導入するメリットを考える