SMuFLとは?:MakeMusic社のFinale開発チームが解説

SMuFL(Standard Music Font Layout:記譜用フォント標準レイアウト、スムーフル)は、楽譜作成ソフトウェアの世界では最近出てきた新しい概念です。本記事は、日本はもちろん世界のユーザーの間でもまだ十分に馴染みのないこの概念について、Finaleの開発チーム・メンバーが動画にて解説した内容を翻訳・要約したものです。

SMuFLとは何か、その魅力を明らかにすると共に、普段は表に出ることの少ないFinale開発メンバーの面々や、その仕事についてもご紹介してみたいと思います。

ー目次ー

1. Finale開発チームの紹介

2. SMuFLとは?

3. なぜ今、SMuFLか?

4. SMuFL機能の拡張予定

5. 進化するSMuFL規格

1. Finale開発チームの紹介

ーーー

クリス:こんにちは、MakeMusicのシニア・ソフトウェア・エンジニア、クリス・チンフローネ(Chris Cianflone)です。ミネソタ州のとある場所からリモートで働いていて(※)、MakeMusicでは勤続28年目となり、これまでFinaleの発展の歴史を間近にみてきました。

音楽一家に生まれ育ち、両親ともに教育者かつプロ演奏家で、私も子供の頃からキーボードで演奏活動をしていました。特に父はテクノロジーに関心を持ち、私もその影響で音楽ソフトウェアを使い始めました。そんなある日、父に聞いて参加したFinaleの紹介イベントで最初期バージョンを見たのが、Finaleとの出会いです。

実際に使い始めたのは大学生時代に購入のFinale 2.5で、以来、自分が関わる音楽プロジェクトには全てFinaleを使っています。(箱を見せて)このように分厚いマニュアルが同梱の昔のFinaleを今も持っていますが、今のFinaleはもっとユーザー・フレンドリーになっていることを祈っています(笑)。

ーーー

グレッグ:こんにちは。MakeMusicのテスト・エンジニア、グレッグ・エンジェル(Greg Angel)です。私もミネソタ州のミネアポリスからリモートで働いています。

バックグラウンドはクリスと似ていて、1988年、作曲専攻の学生時代に教授陣の一人が行ったFinale 1.0のデモを見てFinaleを知りました。その数週間後に自分でFinaleを購入し、早速自分のシニア・リサイタルの作曲でFinaleを使いました。

大学院を出た後にミネアポリスに移り、MakeMusicの前身であるCoda Music Technologyでテクニカル・サポートの職を得て、徐々にエンジニアにステップアップしていきました。Coda社には1996年から在籍してますので、この仕事は25年くらいになります。

実は演奏家への道を志してこの仕事を辞めようと思ったことが数回あるのですが(笑)、演奏活動と両立できる契約を得てこの仕事を続けています。最近はコロナ禍で演奏の仕事がとても減ってしまいましたが、その代わりにここに座ってFinaleの素晴らしい開発チームのメンバーと働く時間が大幅に増えていますね。

ーーー

マーク:こんにちは、MakeMusicのシニア・ソフトウェア・エンジニア、マーク・グリーン(Mark A. Green)です。コロラド州に住んでおり、MakeMusicで働き始めてもうすぐ6年目になります。Finale歴はそれと同じくらいで、入社前は競合製品を使っていましたが、一度Finaleを使い始めたらその自由度に魅了され、前の製品には戻れなくなり今日に至っています。

音楽との関わりは長く、幅広いです。クワイアで歌いますし、ピアノも弾きますし、ミュージカルもやってきました。音楽ソフトウェアの開発経験としては、Easy CD Creator、Windows Media Playerなどがあり、これらのオーディオ・ビジュアル関係やグラフィック関係の製品開発をバックグラウンドとしています。

(※編注:MakeMusic社は以前、ミネソタ州に位置していました。現在はコロラド州ボールダーに移転していますが、数名は今なおミネソタ州からリモートワークしています。)

2. SMuFLとは?

グレッグ:我々自身、発音にはあまり拘っていません。もしMusicを強調したいならスミューフルと発音しても良いでしょうけど、とにかく今はスムーフルと呼んでいます。

SMuFL(Standard Music Font Layout:記譜用フォント標準レイアウト)は、現代のフォント・テクノロジーで、従来のフォントよりも多くの可能性を提供するものです。

最初の文字にある「標準 Standard」というのが重要です。例えば文字フォントの場合、Times New RomanとHelvaticaでは、同じく「A」とタイプしたらそれぞれのフォントで異なる形でそれが再現されますね。しかし記譜用フォントの場合、Finaleで書いたものが他の楽譜作成ソフトウェアで再現されなかったり、またその逆が起こっていました。

SMuFLの「標準」というのは、一つのフォントがSMuFLをサポートする全てのプログラムを制御できるようにすることです。これはフォント・デザイナーにとっても有益で、一度そのフォントを作成したらSMuFL対応の製品に全て適用できるので、個別の製品用に作り直す必要がありません。

SMuFLは7年ほど前から開発が始まり、Finaleへの搭載も4年ほど前から準備してきましたが、今後もその利便性は向上していく見通しです。

クリス:Finaleの歴史を振り返ると、VSTやAudio Units、MIDI、MusicXMLと、さまざまな標準を取り込んで来ました。SMuFLは今後、Finaleの基本機能の一つとして位置付けられる見通しです。Finaleに搭載されたSMuFL対応の記譜用フォント(以下、SMuFLフォント)の開発には、浄書家としても著名な弊社スタッフのマーク・アドラー(Mark F. Adler)がかなりの貢献をして来ました。

Finale version 27(以下、v27)におけるSMuFLフォントの扱いで優れている点は、v27は旧バージョンのFinaleでSMuFL非対応の記譜用フォント(以下、レガシー・フォント:以前のMaestroや、日本語版のKousakuなど)にて作成されたファイルと、v27でSMuFLフォントにより作成されたファイルの両方を扱えることです。この互換性は今後のv27.xアップデーターでさらに強化されていく予定です。

グレッグ:そうですね。私たちは、Finaleは「ユーザーの道具箱の中の1ツール」であることの重要性を認識しています。もしFinaleがMIDI対応していなかったら、Finaleは現代のユーザーの音楽制作ワークフローの中で孤立してしまったでしょう。それはMusicXMLも同じですし、SMuFLも同じです。

私たちの望みはユーザーをFinaleの世界に閉じ込めることではなく、ユーザーの仕事に役立つツールを提供することです。もしユーザーが制作ツールを別のものに切り替えたい時は簡単にそれができるようにしたいと思っています。だから「標準」が重要なのです。

3. なぜ今、SMuFLか?

グレッグ:なぜこれが取り上げられて、なぜこれが取り上げられないかということは、Finaleの開発上、常に寄せられるご質問ですね。ユーザーがこういった関心を抱くお気持ちはとても良く分かります。

先に述べたように、私たちは現在のニーズに対応することが重要だと考えています。SMuFLについては長年に亘り水面下で開発を進めて来ましたが、これは大きな改変となるため、これまで何度か搭載を見送ってきた経緯があります。v27でようやく搭載に踏み切ったのは、Finaleの更なる標準化と現代化がまさにこのバージョンで必要であると判断したためです。

SMuFL対応は、フォント関連に興味のないユーザーには関心のない新機能かも知れませんが、その場合でも多くのメリットがあると思います。例えばSMuFLフォントでは全ての記号が一つの記譜用フォントに含まれますので、今までは欲しい記号を探して複数の記譜用フォントを併用していたような場合も、一つの記譜用フォント内で全て賄うことができます。

また、今までは記譜用フォントごとに登録場所が異なっていたため、同じ種類で少し違う記号を探すのは簡単ではありませんでした。SMuFLフォントでは同じ種類の記号は同じ場所に登録されているので、例えばト音記号に凝りたい場合、少し違ったテイストのト音記号を別のSMuFLフォント内から探すことも、その登録場所を示すコードを参照すれば容易です。

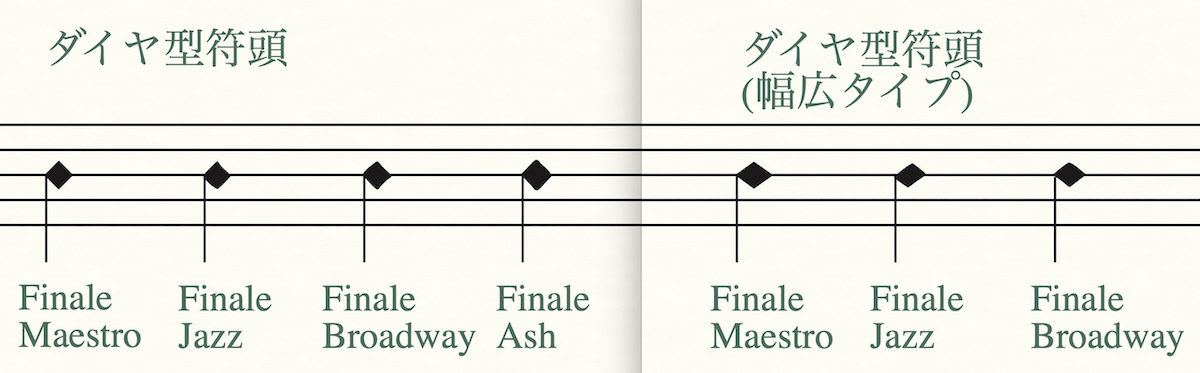

記号は検索可能なので、例えば人工ハーモニクスをダイヤモンド型の符頭で表現したくて、最初に見つけたダイヤモンド型は好きじゃないなと思った場合は、「diamond」と検索すると、他に使用可能な多様なダイヤモンド型記号の一覧を表示させることができます。

さらに、これまでは一般的でない記号を〔図形作成〕ダイアログボックスで自作していた場合が多かったと思いますが、膨大なSMuFL記号内に近いものを探すことができれば、そういった手間もなくなります。自作の図形は通常、他のソフトウェアにはエクスポートできませんが、一般にフォントは図形に比べてよりフレキシブルな扱いが可能なので、別のソフトウェアとのやりとりでも互換性を確保し易いです。

4. SMuFL機能の拡張予定

マーク:予定はいくつかあります。現在、Finaleはご購入後にv27.xといった「ドット・リリース」と呼ばれる幾つかのアップデート版を無料でご提供する仕組みとしており、現在我々が取り組んでいる改良は数ヶ月後のドット・リリースにてご提供できる見通しです。例えばFinaleに搭載しているプラグインのSMuFL対応、Human PlaybackのSMuFL記号対応などが、今後の大きな改良となります。

現在我々が特に集中的に力を入れているのは、ユーザーからの要望が多い、レガシー・フォントで作成した古いFinaleファイルをSMuFLフォントのファイルに変換できるようにする機能です。Finaleでは、もしユーザーがレガシー・フォントを好む場合はそれを使用し続けることができると共に、SMuFLフォントも使用でき、さらに同じファイル内でレガシー・フォントとSMuFLフォントの両方を使用できますが、これは今のところ、楽譜作成ソフトウェアの中でもFinaleだけが実現できる機能です。

これらが今のところ間もなくご提供できる見通しの機能ですが、他にもフォント・テクノロジーに関して、水面下で多くの開発を進めています。Finaleは長年にわたりフォント・テクノロジーには深く携わっており、その間にフォント・テクノロジーのオペレーティング・システム自体も大きく進化しています。

Unicode規格が現れた1980年代初期にはコンピューター自体がこれを十分に認識できないこともありましたが、今はUnicodeもSMuFLもあります。我々はそれらが滞りなく動作することに常に配慮していますが、この取り組みはFinaleが長年に亘り取り組んできたフォント・テクノロジーの世界により深く分け入っていくための良い機会となっています。フォント・テクノロジーの進化には今後も注視する必要がありますが、Finaleは常にその開発の最先端にいると言っても良いでしょう。

Finaleをお使い頂いた日の最後に、フォントがFinale開発の核心にあることに想いを馳せて頂けると嬉しいです。楽譜上に表現された物のほとんどはフォントに基づいていますので、画面上でのフォントに関するちょっとした操作は、実はFinaleのシステム全体に大きなインパクトをもたしていたりします。クリスは私と共に開発に携わり、グレッグも品質管理の面から飛び抜けた仕事をしていますが、この二人を始めとした開発メンバーには私自身、賞賛を送りたい気持ちですね。

5. 進化するSMuFL規格

グレッグ:これは二つのレベルで起こり得ます。一つはSMuFL規格そのものの進化で、SMuFLはオープン・スタンダードのため誰もが新たな記号を提案でき、実際にそのようにして数ヶ月前に記号が増えています。

もう一つはMakeMusicが独自に開発するSMuFLフォントの改善です。この中で最も網羅的なFinale MaestroはこれまでSMuFL規格で提示された記号の殆どを既に取り込んでいますが、最近にSMuFL規格側で増えた記号の取り込みは今後となります。他の手書き風SMuFLフォントは記号数がFinale Maestroよりも少なく、v27で新たに追加された手書き風の記譜用フォントであるFinale Ashは、MakeMusicのSMuFLフォントの中では今後の開発余地が最も大きいものです。

Finale自体がアップデートされるのと同じような感じで、今後はフォントもFinaleと共にアップデートされていくことになると思います。以前は記号の追加というのは開発上も簡単ではありませんでしたが、今はSMuFLというインフラがありますので、記号の追加はより簡単になっています。今後はユーザーからの希望が多い記号については検討の上、まずSMuFL規格に、続いてFinaleにも搭載していくことになると思います。

クリス:Finaleで図形作成ができたり符尾の接続編集ができたりすることは確かに素晴らしいことですが、これらのソリューションは、他にもっと簡単な方法がなく、それが絶対に必要な場合にだけ用意されていれば良いのです。

ある記号表現をよりシンプルな方法で実現したい場合は、プロがデザインしたSMuFLフォントの記号を使う方がずっと楽です。もし求める記号がそこに無く、それを求める人が他にも多くいれば、グレッグが指摘したように記号を追加するための一般的なフローが整備されています。もしその記号を求める人が僅かであれば、ユーザーはこれまで通り記号を自作することもできます。SMuFL対応により、v27では記号の整備についてさまざまな可能性が開けたと言えます。

クリス:まさにその通りと思いますね。私自身の個人的経験からも共感します。画面の背景をぼかしているので見えないと思いますが、今、私の後ろには1993年発売のRoland JV 1000キーボードがあります。これを現役で使っていた頃は別のシステムで生成したGeneral MIDIファイルとの互換性に苦労したものです。

General MIDIは誰もが開発に組み込むことができて、MIDIの標準化に大きく貢献しました。これと同じようにSMuFLも、音楽文化の長い歴史の中で極めて多様に発達した音楽記号の標準化に貢献できると思います。

《編集後記》

FinaleにおけるSMuFL関連機能については、思えばversion 25.3(日本語版は2017年7月発売)にて、SMuFLフォントをインストールした環境でMusicXMLのインポート時にSMuFL記号もインポートされる機能が搭載されたのが最初でした。本格的にSMuFL機能が搭載されたversion 27.0以降は音楽記号の扱いが大幅に簡易化されますが、今後はこれを活用してより表現豊かな楽譜が世に出回ることを期待しています。

もし宜しければ、本記事に関する皆様のご意見・ご感想をお寄せ下さい。

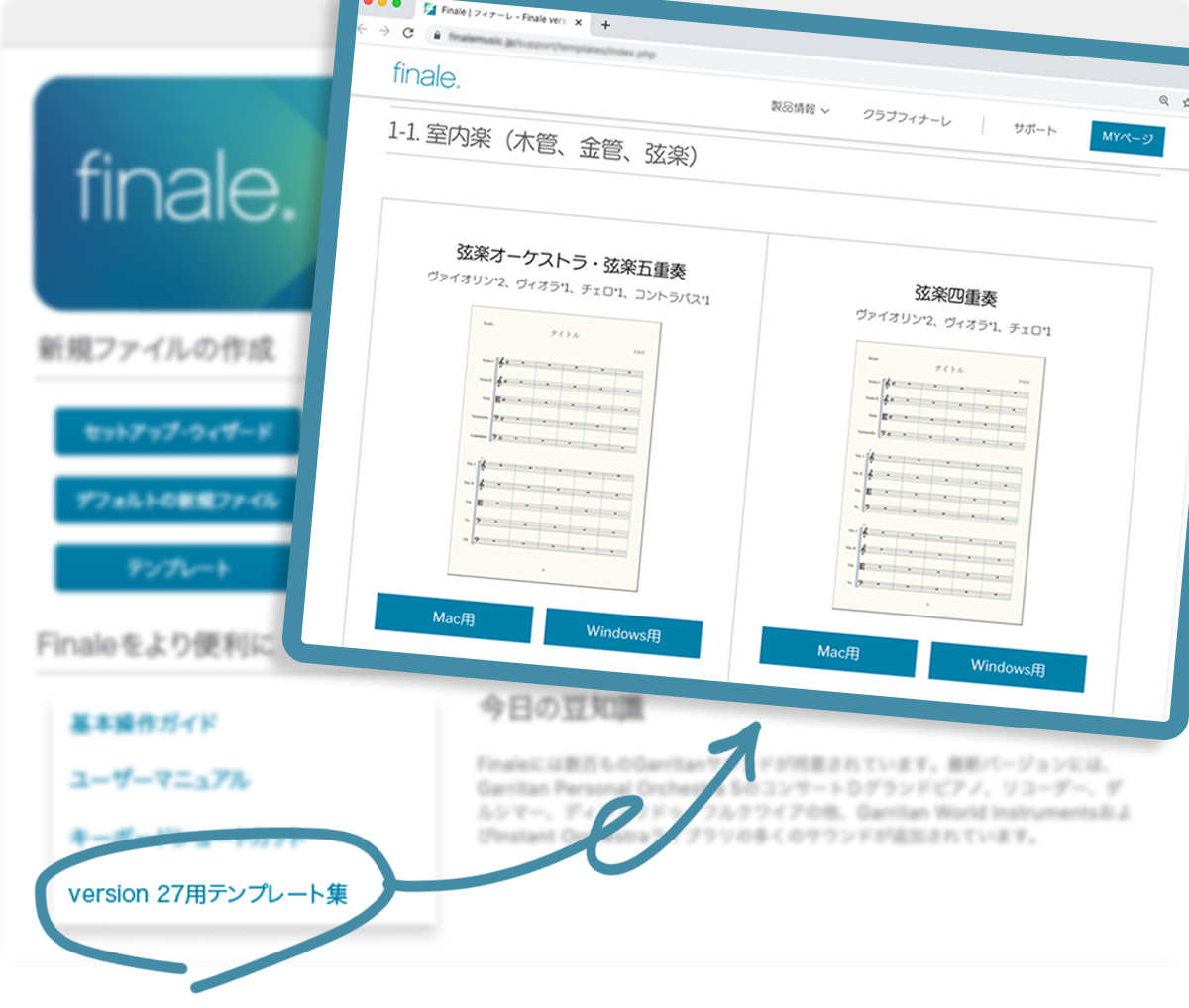

Finale 27では、日本語版独自の機能として、SMuFL記号を活用し新たにデザインしたテンプレート集を搭載しました。これはFinale 27で新設した起動パネル左下のボタンからアクセスできます。

このFinale 27用テンプレート集には、今回のテンプレートも含めて、今後さまざまなテンプレートを追加していく予定です。ぜひご期待ください!

関連記事リンク集

《Finaleの基本操作を学べるリソース》

- Finale version 27:Kousakuファイル上でSMuFL記号を使用するには? :日本語版Finaleの標準記譜用フォントであるKousakuを用いたファイル上でSMuFL記号を使用するための方法をご紹介しています。

- 譜例で操作方法を検索:Finaleオンライン・ユーザーマニュアルより。Finaleで可能なこと、それを行うための操作法が一目で分かり、初心者の方には特にお勧めです。

- クイック・レッスン・ムービー:Finaleの操作方法や便利な機能などを30〜60秒程度の短い映像でご紹介しています。

《連載「電子楽譜のはなし」》

- Vol.1:最近よく耳にする“電子楽譜”ってなに?

- Vol.2:“電子楽譜”のメリットとは? 紙の楽譜は無くなっちゃうの?

- Vol.3:電子楽譜最新事情

- Vol.4:Finaleを制するものは電子楽譜を制す!?(最終回)

《連載「楽譜浄書のはなし」》

《連載「DTMのはなし」》

《楽譜作成ソフトウェアの導入メリットを考える》

- 濱瀬 元彦氏:ベーシスト/音楽理論家/音楽教育家 Finaleでビ・バップのフレーズをデータベース化し研究に利用、成果を取りまとめ「チャーリー・パーカーの技法」を上梓

- Shota Nakama氏:作編曲家/オーケストレーター/プロデューサー/ギタリスト 楽譜作成ソフトウェアの編集機能を活かし、オーケストラ・レコーディング用の大量の楽譜を読み易く、超高速で制作

- ジョナサン・ファイスト氏:バークリー音楽大学教官 1学期12回にわたりFinaleを用いた記譜法を学べるオンライン・コースを開講している米国ボストンの名門、バークリー音楽大学(Berklee College of Music)での事例から、楽譜作成ソフトウェアを音楽教育に導入するメリットを考える