Finaleを活用したオンライン動画教材の事例~制作ツールの新たな活用への発想方法~

先日公開したオンラインでのFinaleの活用に関する記事をきっかけに、北海道教育大学岩見沢校音楽文化専攻作曲コースの准教授で作編曲家でもある阿部俊祐先生にお話を伺う機会を得ることができました。

阿部先生はFinaleを活用したユニークな動画教材を制作し、同大学で音楽理論(和声)の授業で用いられています。本記事ではその動画のご紹介に始まり、制作に至った経緯、具体的な制作方法、授業での運用方法といった実務面から、さらにクリエイティヴ面に踏み込んで、Finaleの特徴の一つである柔軟性を活かし、他の様々な制作ツールと組み合わせて新たなスタイルのコンテンツを生み出すに至った発想法についてもお話を伺ってみました。

ー目次ー

1. 制作に至った経緯

2. 使用ツールとそのセッティング

3. 授業での動画教材の役割と、その効果

4. 制作ツールの新たな活用への発想法

(関連ファイルは、本記事末尾のリンクから無料ダウンロードできます。)

まずは、阿部先生がFinaleを用いて制作された動画教材をご覧ください。大学の授業で実際に使われた動画を敢えて編集せずそのまま掲載しているため少々長いですが、特に注目すべきポイントは動画の開始16秒後から始まる和音記号などの追加方法です。

《動画の構成》- 0:00-0:16 キーの特定

- 0:16-4:06 Bassの動きに合わせた和音の決定

- 4:06-12:14 和音記号に基づく上3声のヴォイシング

- 12:14-13:39 代替のヴォイシング

- 13:39-14:19 まとめ

Finaleを前面で使われているにも関わらず、ツールの切り替えを最小限に留めつつ、ショートカットキー(マクロ機能)を駆使して、あたかも手書きのようにスムーズに記号類を書き込んでいくことで、楽譜作成ソフトウェアを使用していると感じさせず、リアルな板書のように見せている点が特徴的です。

1. 制作に至った経緯

本岩見沢校キャンパスは、音大ではないものの、音大に近いカリキュラムを採用しています。COVID-19問題の影響により、本校の2020年度前期の授業は全てオンラインで行いました。

オンライン実施にあたり、とりわけ頭を悩ませたのが和声を扱う「音楽理論」の授業です。これは理論の講義と、学生が実施した課題の添削を両立して行わないと修学の難しい科目です。多くの教員が行なっているZoomなどの方法も考えましたが、私は講義の動画を撮り、YouTubeで限定公開し各自学習してもらい、毎回課す課題をオンラインで添削するという方法をとりました。

動画教材には、何度でも見直すことで復習ができる、自分のペースで勉強できる、などといった多くのメリットがあります。とりわけ和声初学者にとって最も肝心な最初の部分にこの方法を導入したのは、これらのメリットを考えると、むしろ対面式講義よりもある意味有意義に感じられたからです。

この和声の解説動画の制作にあたり、Finaleが多いに役立ちました。和音記号を始めとした様々な記号をあらかじめ作りショートカットキーを割り当てることで、Finaleを板書代わりに用いました。対面式授業で黒板に板書をするよりも、実に明快でテンポの良い解説動画になったのではないかと思います。

2. 使用ツールとそのセッティング

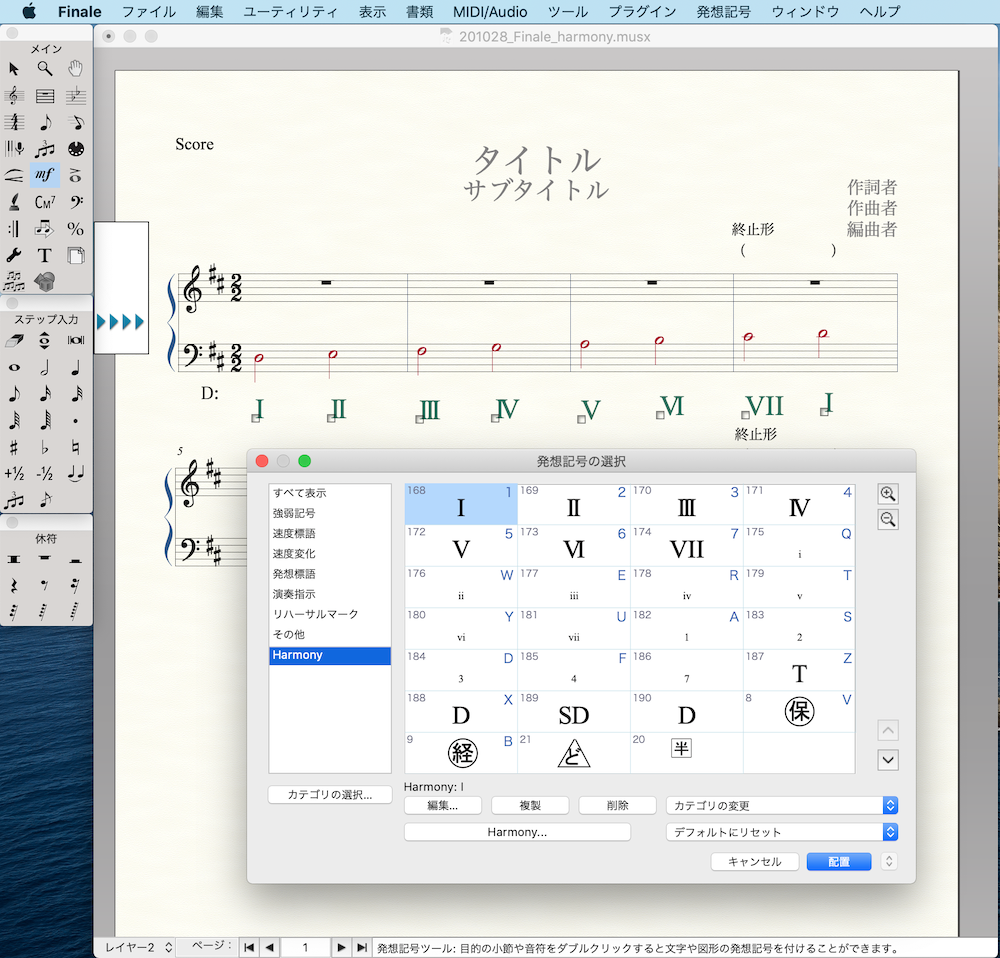

2-1. Finaleのセッティング

基本的には、

- キー指定の「D:」および「終止形」2箇所はテキスト・ツール

- ヴォイス・リーディングを示す赤い矢印はマクロ機能を割り当てた特殊ライン・ツール

- その他の記号やテキストは全て発想記号ツール

- 音符入力は高速ステップ入力ツール

- プレイバックはFinaleの機能を使用せず、電子ピアノを使用

という感じです。一部収録後に、Adobeの動画編集ソフトウェアPremier Proを使い、追加のテキストなども入れたりしています。

(※編注:CF編集部作成のこのファイルは、文末リンクからダウンロードできます。)

割り当ては色々工夫をしました。ご指摘のように、この教材では多くの記号が使われています。列挙すると、だいたい以下の7種類ですね。

- 和音記号(I、II、III、IV、V、VI、VII、7)

- スケール(I、ii、iii、iv、v、vi、vii)

- 転回形(1、2、3)

- 和音の機能(T、D、S)

- 終止形(半、全)

- 用法(保、経)

- その他(ど、5省、完、赤い矢印)

キーボード上で割り当てできる数に限りがあるので、まず大前提として「私が普段の対面授業で頻繁に使う記号など」を優先的に割り当てしました。もちろん足りないものもありますが、今回制作した学習範囲ではなんとかギリギリ足りた、という感じです。

実際の割り当てについては、キーボードの画像に、割り当てた記号等の文字を加え、印刷して手元に置きながらFinaleを操作し、動画を撮影しました。その際、DAWソフトウェアのキーボード・ショートカットを示した一覧が大いに参考になりました。

はい、ストーン・ミュージックさんが販売している和音記号フォントを別途購入して用いています。

そうですね。そういった細かな設定ができるのもFinaleの良さですが、今回はおそらくFinaleのプログラム設計時に想定されていたのとは全く別のシチュエーションで、その機能を活用できたかと思います。

(※編注:この設定はFinaleの〔発想記号の設計-配置ダイアログボックス〕で行えます。詳細はダウンロード・ファイル上に追記したメモをご参照ください。)ああ、これは「導音」の略です。何故「ど」としたかというと、「導音」と書いた場合、スマホの小さな画面で、しかもあまり通信環境が良くなかったりすると、字が潰れて読めないこともあるからです。確かに、説明がないと分からないでしょうね(笑)。

はい。この動画教材は制作中に15人ほどの卒業生に協力を仰いで、ナレーションなどの音量、和音記号の位置、五線全体の見やすさなど使用感のチェックもしてもらいました。さらに自分でも、これも含めて授業で使う動画教材を作るたびに最後はYouTube上に非公開でアップロードして自分のスマホで見え方を確認し、OKだったら学生に配信するなど、多くの手間を掛けていました。こうした学生の視聴環境に配慮した工夫も、これら実際のテスト結果から必要性が分かってきたことです。

2-2. その他のソフトウェア/機材

これはもう本当に私もこうした動画制作は全くの初心者だったので、2月の段階でめちゃくちゃ調べました・・・。一番最初に思いついたのは、あらかじめ板書が全部済んだ画像のみ使うことを考え、実際に試してみましたが、いきなり最初からごちゃごちゃと板書されているものを写すのもナンセンスでした。やはり理想は順番に板書しながら、音も確認しつつ進めていく、従来の方法が理想と思い、しっかり動画にまとめなければならないと感じました。

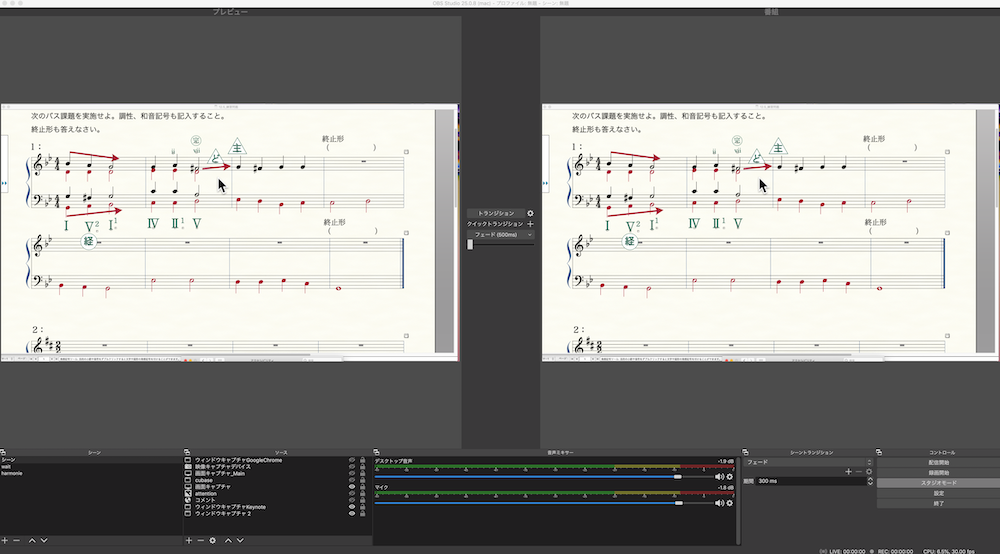

初めはZoomの録画機能を試してみたのですが、画面の動画収録はできるものの、パソコンの矢印カーソルがZoomでは映らない、というところでつまづきました。カーソルがないと、今どこの小節のどこの声部を説明しているのか、ナレーションだけではとても伝えづらかったんですね。

私の場合はMacを使っていたので、macOSに付属のQuickTime Playerを使っても良かったのですが、結果としてOBS Studioという無料のオープンソース・ソフトウェアの画面収録機能を使いました。このソフトウェアではQuickTime Playerと同様、パソコンの画面上の好きな領域を自由に選択して、その部分だけ画面収録できますし、さらに音声データもさながらDAWのように多チャンネル設定でき、パソコンの音、電子ピアノの音、ナレーションの入出力を自在に設定することができるのです。

ところがそうでもないのです。OBS Studioは日本でも特にビデオゲームの実況中継動画の制作で多く使われていて、その使用方法についてはブログ記事などで、細かな設定値や音割れ防止のノウハウに至るまで、かなりの情報を日本語で入手できます。

OBS Studioは元来、YouTubeやニコニコ動画の生放送を行う際に使われるツールですが、ビデオゲームの実況中継動画での使用を通じて、おそらく設計上は副次的な位置付けであった画面収録機能について、膨大な使用知識がインターネット上に蓄えられているのです。

私は学生時代からビデオゲームの実況中継動画を個人的に好きで観ていて、それらの制作方法にも興味が向き、だいぶ前に使用ツールについて調べたことがありました。今回OBS Studioを使おうと思ったのも、100%この経験からの着想と言えます。

結局のところ、今回作りたかった動画教材はこうしたビデオゲームの実況中継動画と本質的には同じものだったので、作り方を真似した訳です。今思うとこの経験があったために、動画制作の知識こそ皆無だったものの、いざ自分で制作することになった際に抵抗感や迷いがなかったのだと思います。

外部から取り込む必要のあった電子ピアノの音と私のナレーションについては、別途ミキサーを準備し、それで音量バランスを整えた後にオーディオ・インターフェースに取り込む形にしました。あと、先ほどのOBS Studioはデスクトップの音や外部のマイク・電子ピアノの音を取り込む入力設定と、ヘッドフォンで同時に音を聴き確認しながら収録していたので、それらの音声出入力を切り替えるSoundFlowerという別のソフトウェアを併用しました。

はい、AdobeのPremiere Proを使いました。しかし実のところ、Premiere Proを使ったのも今回が初めてでした。私は元々浄書の仕事をしていたこともあり、今もFinaleによる楽譜制作の補助ツールとしてAdobeのIllustratorと、たまにPhotoshopも使うため、自分の研究費でAdobe Creative Cloudの年間サブスクリプションを購入していたのですが、たまたまそこに含まれつつも眠っていたPremiere Proが今回、突然に活躍し始めた訳です。

動画収録後に困ったのは、無駄な間や言い間違いが非常に多いことです。YouTuberの動画をみると、すごく編集されていて無駄な間がなく、サクサク視聴できますよね。大学の授業でそこまでする必要はないかもしれませんが、動画ならではの丁寧な説明もできると思い、なるべくサクサクと視聴できるよう、収録後にPremier Proで簡単な編集だけは行いました。

このソフトウェアも使い始めでは大変苦労しましたが、時間軸上に並列配置されたトラックをハサミで切り貼りするような動作はDAWと良く似ていて、少し慣れてくると、習熟へのハードルはそれほど高くなさそうだと感じました。

ツールの使用方法がひと通り分かった今ならもっと速く作れると思いますが、この時はツールの使用方法を学びながらでしたので、一つの動画あたり丸3日間くらいでしょうか。また、先ほど述べたように卒業生の協力を得てテストもしましたので、その時間も含めると、さらに1日間プラスというところですね。特にこの2月〜3月頃は自宅に篭って動画制作に没頭し、一人でパソコンに向かって語りかけたりと、ほとんどYouTuberのような生活をしていたものです(笑)。

3. 授業での動画教材の役割と、その効果

「音楽理論」は、本校では私を含め3人の先生(他二人は非常勤)で対応しています。1学年45人程いるのですが、一人で45人の和声を指導するのはとても難しいので、15人ずつにクラスを分けて指導していました。

今回このようなオンラインの形になってしまったので、動画教材は私が全て制作し、学生への直接的な指導は非常勤の先生に担当していただきました。毎回課す課題をFinaleで作成、これをPDFファイルにして学生に配布、書いたものはGoogle Driveにアップロードしてもらい、それに非常勤の先生が添削を行いメールでフィードバックするという形です。

分かり易いと好評でしたね。後期からこの授業は完全に対面にもどったので、今現在はオンラインは休止していますが、具体的には

- 動画を何回も見直せたこと

- 非常勤の先生にいつでも質問できたこと

- 毎回課題を課して、一人一人丁寧に添削してもらえたこと

といった点が特に評価されたようです。

なお、おもしろいなと思ったことが一つあります。普段の対面授業で「質問のある人?」ときいても、学生はほとんど反応してくれません。授業が終わった後になって、1~2人、やっと質問にくる程度でした。ところがオンラインでは、学生たちからの質問がひっきりなしに来るんです。

やはり他の人がいる教室で質問をするのは、なんとなくしづらいものなのでしょうかね・・・。今こうして対面になったとたん、目の前にいるのに学生の反応が薄くなったような気がして、なんだか変な感じもします。

対面に戻った今感じることは、対面授業の時間内では終わらない内容も、動画にしてまとめてしまえば効率的に、何度も見返せるので、授業内容によってはオンデマンド方式の方が良い場合もあるということです。今後も授業内容によっては、再び動画教材を使う可能性や意義は、大いにあると思っています。

4. 制作ツールの新たな活用への発想法

私がFinaleのヘヴィー・ユーザーになった個人的な経歴・経験として、2つ大きなものがあります。

1つは、藝大作曲科在学中より現代音楽を作曲していたので、特殊な記号や記譜を非常に多く用いたことです。非常に音数も多く段数も多いオーケストラ譜などもFinaleで制作していたので、これでだいぶ鍛えられましたね。卒業後はアレンジや劇伴の仕事も増えたので、とにかくスピード重視で作った経験が、キーボード・ショートカットや高速ステップ入力の使い方に影響し、スムーズな操作に連結していきました。

もう1つは、大学在学中に複数の楽譜出版(編集・校正部門)でアルバイトをしていた経験と、その後も個人で浄書を請け負っていた経験が大きいです。初めは校正スタッフ要員でしたが、手書きと浄書のスコアを見比べていくうちに、次第に浄書に興味も湧いてきて、FinaleやIllustrator等のソフトウェアもいじらせてもらえるようになってきました。その後、試行錯誤を重ねつつ個人で浄書を受注できるようになり、何件か請け負いました。

初めはFinaleを自身の作曲の楽譜制作だけに用いていましたが、それが出版目線から見たFinaleも知ったことで、作曲ツールではなく「楽譜をデザインするソフト」として認識するようになりました。特にFinaleは、自在度が抜群に高いので、理想の楽譜に限りなく近づけられます。もっと操作が簡単で速く楽譜が書けるという他のソフトウェアも試したことがありますが、記譜用フォントやレイアウトなど楽譜の最終的な仕上がりの美しさではFinaleが一番好きなので、結局今もFinaleを使い続けています。

その後大学に赴任し、教材制作でもFinaleを活用することになりました。FinaleとIllustratorを併用することで、自在に授業用のプリントを制作することができます。なお、入試問題の楽典づくりは最初はIllustratorを併用していましたが、後にFinaleだけで作業を完結できることが分かり、今はFinaleだけで作っていますね。こうしてFinaleを使ってきた経験のおかげで、今は紙と鉛筆で楽譜を書くのと同じくらい自在にFinaleを扱えるようになりました。

これには私がビデオゲームの実況中継動画を数多く観ていた経験が大きな優位性をもたらしていたと思います。動画制作を0から学ぶには、まず「完成品の動画を数多く観る」という経験が必要と思いますが、YouTube動画を頻繁に見ていた習慣が、自分が突然に動画を作る側に回った時に大いに役立ちました。

このコロナ渦において、まさかFinaleを動画撮影することになるとは、全く思っていませんでした。教室などで板書している様子をビデオ録画する方法もあったかも知れませんが、私にとってFinaleは板書よりも身近な存在でした。

不思議と初めからFinaleを使うことは当たり前のように考えていました。手書きの良さも勿論あります。しかし、楽譜という媒体をより多くの人に共有するには、やはり綺麗に浄書された楽譜が非常に有効です。

大学業務内においては、この「音楽理論」の授業の他に、論文の譜例、ソルフェージュの教材、入試問題、作曲コース内でのレッスン教材等の作成で、Finaleが大いに活躍しています。今回、こうして少しでもFinaleの活用に向けた新しい可能性を見出せたことは、非常に大きな喜びです。

阿部俊祐先生プロフィール

東京藝術大学音楽学部作曲科卒業。在学中に安宅賞受賞。同大学院修士課程作曲専攻修了の後渡仏、パリ国立高等音楽院作曲科中退。2010年度野村学芸財団奨学生。2011~12年度ローム・ミュージック・ファンデーション奨学生。

2010年京都フランス音楽アカデミーにてメシアン賞受賞。同年、第17回奏楽堂日本歌曲コンクール作曲部門中田喜直賞の部優秀賞(1位)受賞。2012年第22回芥川作曲賞にノミネート。

作・編曲家としての活動の傍ら、2015年度より北海道教育大学岩見沢校音楽文化専攻作曲コースに就任、現在は准教授として後進の指導にあたっている。

今回ご紹介した阿部先生ご使用のFinaleファイルに近いものを、クラブフィナーレ編集部で再現してみました。発想記号ツールで作成した各記号の設定値なども調整済みで、一般のFinale環境で開けますので、もし興味がある方はぜひ、実際にファイルを開いて動作を試してみてください。(※旧バージョンのFinaleでは正常動作しない可能性があります。予めご了承ください。)

[参考用Finaleファイルのダウンロード]

《編集後記》

開発元MakeMusic社が標榜するFinaleのキャッチフレーズは「create your way」。これはFinaleを使うことでユーザーがクリエイティブな作業の方法を自ら生み出せることを示しますが、今回の活用事例は、そのFinaleの特質を端的に示す好例と思いました。阿部先生の全面的なご協力の下にそれを記事化し、Finaleユーザーの皆様にお届けできたことを嬉しく思います。

もし宜しければ、本記事に関する皆様のご意見・ご感想をお寄せ下さい。

5. 関連記事リンク集

《Finaleのユニークな活用事例》

- 濱瀬 元彦氏:ベーシスト/音楽理論家/音楽教育家 Finaleでビ・バップのフレーズをデータベース化し研究に利用、成果を取りまとめ「チャーリー・パーカーの技法」を上梓

- Finaleファミリー製品:オンラインでの共同制作、音楽教育への活用 オンラインという観点からみた活用方法について、楽譜の電子化の利点を活かした共同制作の仕組みづくり、音楽教育への活用、の二つの事例から考えてみました。

《教育機関におけるFinale活用事例》

- ジョナサン・ファイスト氏:バークリー音楽大学教官 1学期12回にわたりFinaleを用いた記譜法を学べるオンライン・コースを開講している米国ボストンの名門、バークリー音楽大学(Berklee College of Music)での事例から、楽譜作成ソフトウェアを音楽教育に導入するメリットを考える

- 総合大学におけるFinaleの導入:筑波大学 音楽教育・研究の現場でも多用されるFinale、その活躍の場は音楽大学に限りません。総合大学にて音を扱う研究分野での導入事例をご紹介

- 栗山 和樹氏:作編曲家/国立音楽大学教授 “Finaleを使えば「バージョン2」を簡単に作れることは大きなメリットですね。特に作曲面でトライ&エラーを繰り返すような実験授業では、Finaleでデータ化されている素材は必須です”

- Finaleを活用したオンライン動画教材の事例~制作ツールの新たな活用への発想方法~ 北海道教育大学岩見沢校音楽文化専攻作曲コースの准教授で作編曲家でもある阿部俊祐先生による、Finaleを活用したユニークな動画教材をご紹介

《Finaleの基本操作を学べるリソース》

- 譜例で操作方法を検索:Finaleオンライン・ユーザーマニュアルより。Finaleで可能なこと、それを行うための操作法が一目で分かり、初心者の方には特にお勧めです。

- クイック・レッスン・ムービー:Finaleの操作方法や便利な機能などを30〜60秒程度の短い映像でご紹介しています。