小編成の吹奏楽アレンジをFinaleで:仙台城南高等学校と作曲家・片岡寛晶氏によるコラボレーション

少子化に伴い学校では生徒数が減少する中、吹奏楽部でも小編成向けアレンジの需要が増えています。こうした現状に対応し、Finaleを用いて既存曲を特定の編成向けにカスタマイズする取り組みもみられます。

本記事では、仙台城南高等学校・吹奏楽部顧問の佐藤学先生と、同校に楽曲を提供する作曲家、片岡寛晶氏に、Finaleデータを東京-仙台間の遠隔でやりとりしつつ、小編成アレンジを仕上げていったストーリーについてお話しいただきました。

同校の吹奏楽部は、例年の部員数わずか10名少々という規模で様々なコンクールにて実績を重ねており、人気の作曲家である片岡氏とのコラボレーションは、学校吹奏楽界でも話題の一つとなっています。

ー目次ー

1. アレンジをFinaleデータにてオンラインやりとり

2. 小編成に対応した「フレキシブル編成」とFinaleの活用可能性

3. 関連記事リンク集

1. アレンジをFinaleデータにてオンラインやりとり

(片岡氏)

そうですね、最近はイレギュラーな編成が増えているようで、作曲にはさまざまなカスタマイズの要望が入るようになりました。この10年、あるいは5年でも変わっていると思いますが、Finaleはコピー&ペーストを始めとした編集機能が非常に充実しているため、こうした要望に応え易いです。

(片岡氏)

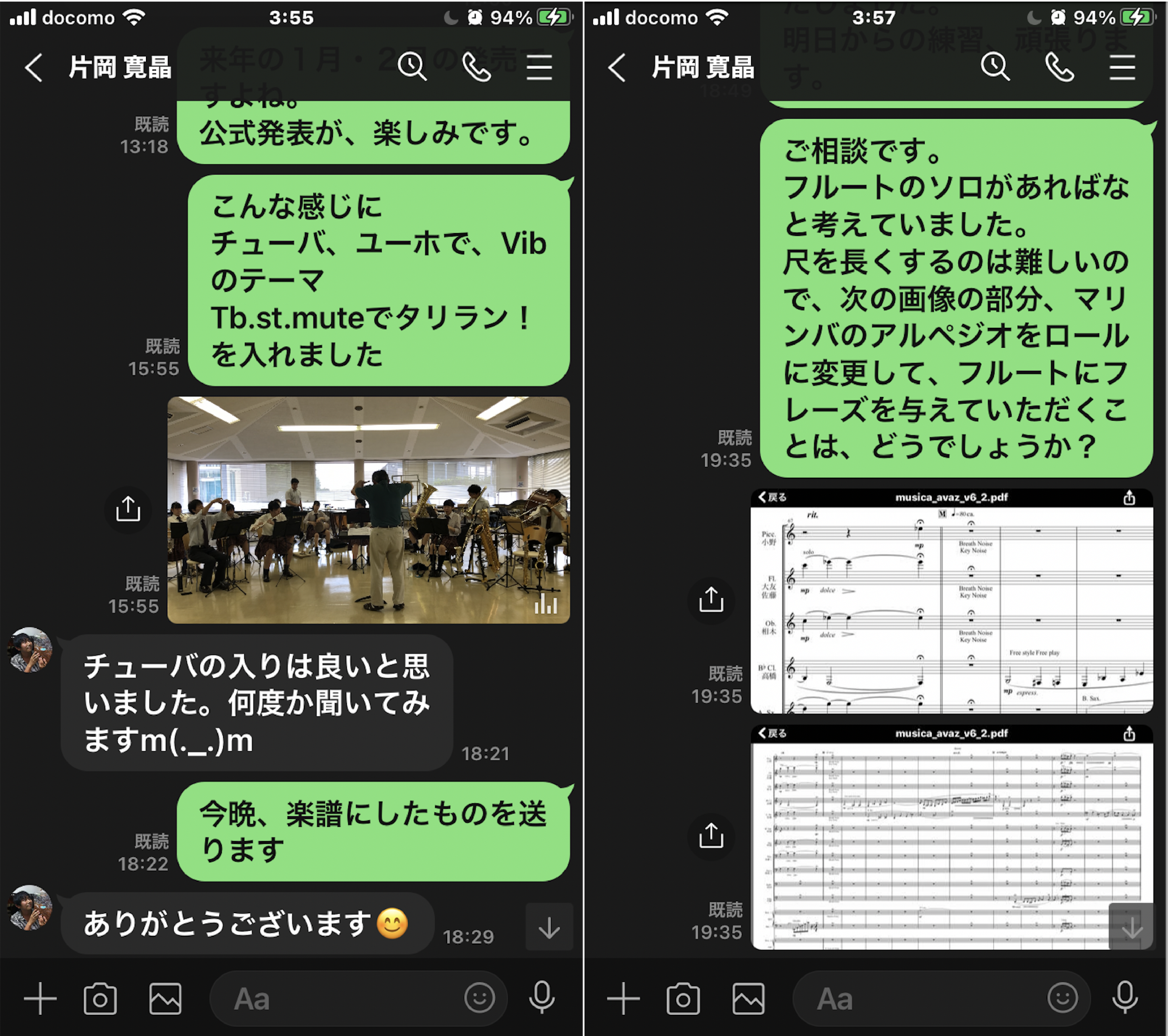

これは佐藤先生とのFinaleデータのやりとりでアレンジを進めたもので、私が書いたアイデアを佐藤先生にお送りして、佐藤先生が生徒さんの編成に合わせて仕上げていくという流れで仕上げました。

(佐藤先生)

私たちは2015(H27)年から片岡先生の作品を演奏させていただいていますが、『ムジカ・アーバーズ』のオリジナル版は片岡先生から「こういう曲を作ったのですが、どうでしょう?」と、まずはFinaleデータをいただいていました。

その後、次シーズンの曲について考え始める中で、この曲が初演団体により2019年のアンサンブル・コンテスト西関東大会で演奏されることを知りました。会場も新潟ということでそれほど遠くはなく、その時期は3年生がいなかったので部員は全部で6〜7人程度だったこともあり、せっかくの機会なので生演奏を聴きに行こうということで、みんなでワゴン車に乗って聴きに行きました。

その時は片岡先生も客席にいらっしゃいましたが、聴いた時に「これならウチもできるかも」という話になったのです。オリジナルは8人編成で、当時の新入生が来る前の私たちの編成に近いものでした。ピッコロ・トランペットのテクニカルなフレーズがありましたが、これをフルートやサックスなど木管に置き換えて移調した簡単な楽譜をFinaleでつくり、一週間くらい練習して録音を片岡先生にお送りし、あと2分拡張して、といったやりとりをちょうど2年前、2019(H31)年の2月頃に行っていました。

(片岡氏)

本当はもっと書き足したものもあり、実際は7分間以上になっていましたが、それをまた削って最終的な形にしましたね。そうして生まれたのが、仙台城南高校の13人編成によるバージョン『ムジカ・アーバーズ2019』です。

(片岡氏)

そうですね。オリジナル版は金管楽器寄りの作品で、ピッコロ・トランペットの細かい動きは木管でも再現可能であることは当初からある程度想定はしていましたが、実際に仙台城南高校の13人といったより大きな編成で演奏することは最初は考えていませんでしたので、私の側でもリアレンジを行いながら発見がありました。

(佐藤先生)

この当時はまだコロナ禍はありませんでしたが、片岡先生は東京にお住まいのため、最初はオンラインでのデータやりとりからスタートしました。曲がある程度形になってきた後は、片岡先生に仙台にお越しいただき、実際に生で聴いていただいてアレンジを進めました。

年が異なりますが、この写真は2018年に片岡先生の別の曲を初見合奏した時のものです。舞台の端にプリンターが置いてありますが、片岡先生が新幹線の中で作曲を完了し、ホールに到着後、Finaleデータをいただいてその場でパート譜を作成、プリントアウト、合奏という流れでした。『ムジカ・アーバーズ2019』の時も、これと同様に仕上げて行きました。

(片岡氏)

現場にお伺いした時は、朝から晩まで付きっ切りでピアノを弾いたり話したりした内容を佐藤先生がFinaleに打ち込み、生徒さんが演奏し、みたいなことをしましたね。

(佐藤先生)

お越しいただいた時に出来たフレーズは先生にピアノやマリンバで演奏したり階名で教えていただき、生徒はそれを耳で覚え、先生が帰られた後に五線紙に書き、それを元に私が録音も確認しながらFinaleに打ち込んで先生にデータをお送りしてご確認いただき、というやりとりをしていました。

練習を重ねるうちに生徒の演奏技術が上がったり、4月になってオーボエ奏者が入部したりといった変化がありました。しかし片岡先生には東京から仙台に頻繁にお越しいただくこともできませんので、新たな楽器を活かせる場面を追加したり、すべての楽器の見せ場をつくるためそれぞれのソロを追加したり、中低音に立体的な響きが欲しいため声部を増やしたり、といったことをFinaleデータをお送りして先生に依頼しました。

手書きした楽譜の写真をLINEで送っていただき、それをFinaleに打ち込んでやりとりしたこともありました。曲中にはキャラバン隊を想起させるオーボエのソロがあるのですが、これは鼻歌から始まっているので、それこそ拍子も分からなくて、あとから4/4に当てはめて楽譜化したものを先生にお送りしたりもしましたね。

(片岡氏)

単に曲を書くだけでなく、生徒さんの変化に伴いながらアレンジを進めるというプロセスでしたが、これはFinaleのデータがあったからこそ、それをアップデートしながら曲を発展させていったというのが非常に面白いところでした。

リハーサルの場で曲を書いたり、やりとりしたことを佐藤先生がFinaleに打ち込んでいったりして、「今ここで書かなくちゃいけない、ここでやらなくちゃいけない」といった状況で作っていったため、勢いのある音楽が書けたのではないかと思っています。

2. 小編成に対応した「フレキシブル編成」とFinaleの活用可能性

(片岡氏)

フレキシブル編成の需要が高まったのは、5〜6年くらい前からだと思います。当初、日本ではフレキシブル編成の曲は2~3曲しかなかったのですが、それらが爆発的に人気が出たんですね。私も最近はよくフレキシブル編成の作曲依頼をいただくようになりました。

スコア譜の段数は多いのですが、その中のいくつかのパートだけでも演奏できる点が特徴で、例えば高音域グループの3人だけでも演奏できるし、全グループが一緒になっても演奏できるという作り方をしています。

(片岡氏)

言葉が悪いかも知れませんが、良い意味で“手抜き”をしているということかと思います。これは私なりの考え方ですが、例えば同じ3重奏でもフルートだけに特化した3重奏だとしたらフルートという楽器の特質を生かした旋律やオーケストレーションに配慮しますが、フレキシブル編成の場合、どのパートが演奏しても大体良いような作り方をすることで、演奏者にとってはより使い勝手が良い楽曲ができるのです。

(佐藤先生)

楽譜の使用上も、ある程度自由に組み合わせても構わないという条件が入っています。指導者がオーケストレーションを分かっている人であれば、綺麗に響く組み合わせを考えたり、人数が多い場合は随所で楽器を減らすといったコントラストを付けると、楽曲全体に色彩感が出て来ます。

(片岡氏)

元々小編成のために書かれた曲を大編成で演奏する場合も、フレキシブル編成であれば、佐藤先生がご指摘のようにオーケストレーションを変えて対応することが比較的容易です。

(佐藤先生)

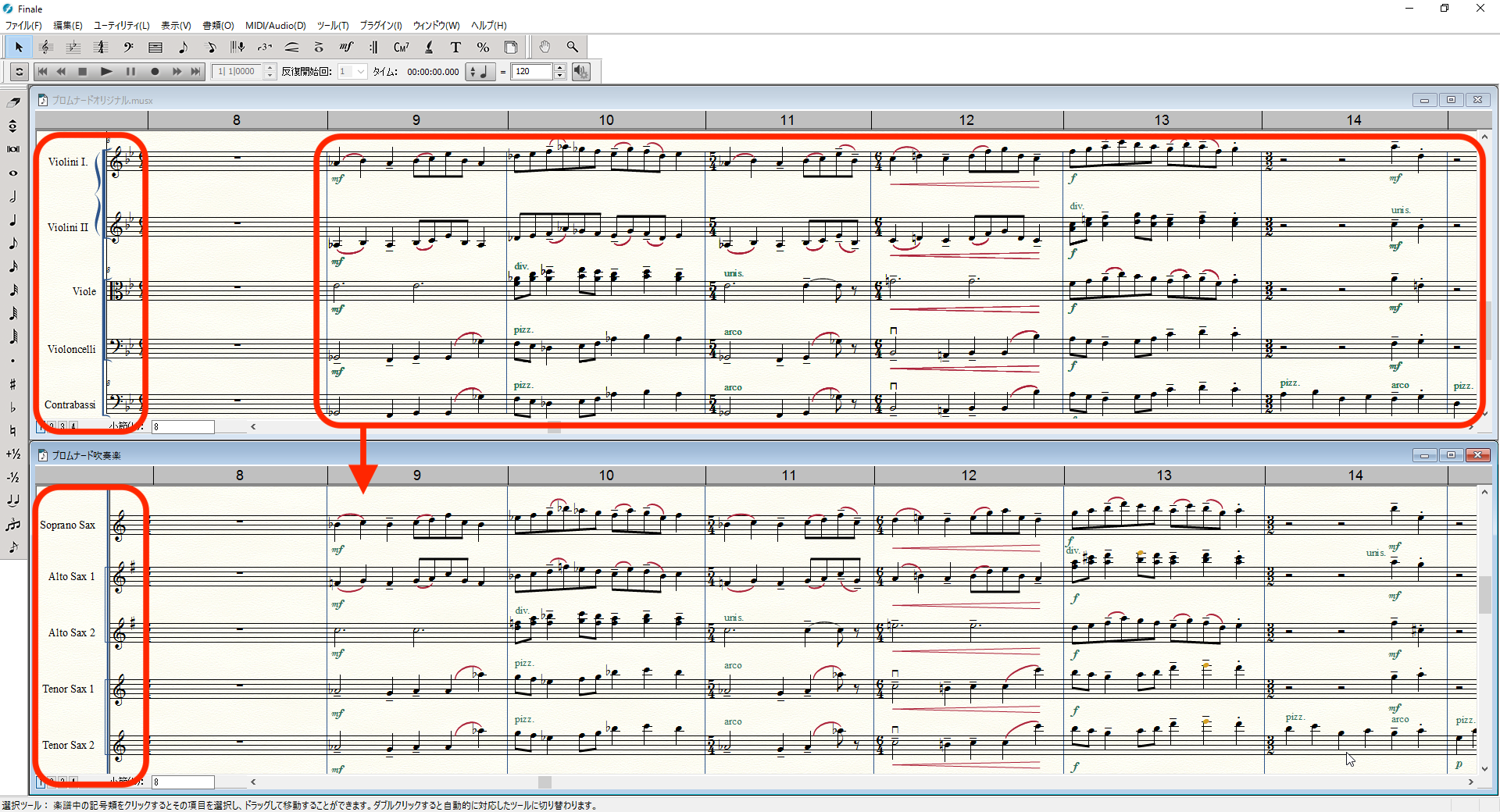

Finaleでフレーズをコピー&ペーストする際は、移調楽器には移調された状態でペーストされますし、どの楽器が実際に何の音を演奏するかが一目で分かるように、移調楽器を実音表示に切り替える機能もあります。

このようにFinaleデータ化すれば移調楽器の間での楽器変更も容易ですので、楽曲の使用条件の範囲内で自分の学校の編成に直すというのは、私だけでなく他にも行っている先生はいらっしゃると思います。

なお、フレキシブル編成とは少し違いますが、校歌はまさにそのように扱っていますね。毎年の演奏時にバンドの編成が変わるので、校歌の楽譜のフレキシブル化は重要ですし、そのツールとしてFinaleは絶対的に必要なものとなっています。

(片岡氏)

Finaleには他にも、初級者が演奏可能な音域をチェックする機能などがあり、Finaleに習熟していない先生が教育現場で使う場合も扱い易いようになっていますね。

カスタマイズについてはその通りと思います。大編成だと多くの曲があって選び放題ですし、20~30人ならまだ曲はありますが、10数人あるいはそれ以下になると、選べる曲が限られてきますので、それをFinaleを使ってアレンジして上手く共有していくことができます。

たとえフレキシブル編成のアレンジであっても、高音域は高音楽器の中で交換を考えるなど、元々想定された各楽器の役割には配慮が必要です。しかし、例えばフレキシブル三重奏の場合、フルートのみ、クラリネットのみなど同族楽器で、あるいはトランペット/テナーサックス/ホルンなど音域の近いもの同士で楽器編成を組んだ場合も効果的に聴かせられる場面が多いです。なので、フレキシブル編成の楽譜の利便性をさらに高めるため、これをFinaleに入力して編集するというのは大変良い考えと思います。

今後少子化が進むにつれて、部員数によってはフレキシブル編成のアレンジでもなお出版譜のままでは対応できない場合が増えると思いますので、今後は吹奏楽部に関わる多くの先生方にとって、Finaleのようなツールは助けになると思いますね。

(取材協力:株式会社プリマ楽器)佐藤 学(さとう まなぶ)プロフィール

宮城県出身。中学生からトロンボーンを始め、中高大で吹奏楽コンクール東北大会に出場。故 荒井弘を始めとする宮城県内の吹奏楽指導者から薫陶を受ける。合奏法を荒井富雄氏に師事。日本吹奏楽指導者協会(JBA)会員。みやぎ小編成バンド楽曲研修会事務局長。

中学生の頃から管弦楽曲の吹奏楽編曲を始め、高校では編曲担当として30段を越える大編成の編曲、演奏会まで期日が迫っている中での編曲を数多く経験(汗) 大学入学後、Finaleの存在を知り、Macintoshとともに英語版のver.3を購入。大学生協の店長には「何故、数学科の君が、音楽科の作曲家の先生よりも先にFinaleを購入するの?」と不思議がられました(笑) Finaleとは四半世紀以上のつきあいになります。

(写真提供 株式会社フォトライフ)

片岡 寛晶(かたおか ひろあき)プロフィール

1983年・福岡県飯塚市生まれ。東京音楽大学卒業。

2007年・朝日作曲賞入選。

2015年・片岡寛晶作品集【天馬の道】、2018年【想いの和々】のCDを、ブレーン社よりリリース。

プロの演奏団体や音楽隊、教育現場などに数多くの作品を提供している。また、シカゴで開催されたミッドウエストクリニックやWASBE(世界吹奏楽協会)のカンファレンスにおいて、打楽器の効果的なオーケストレーションが海外で高い評価を得る。

近年では、台湾の吹奏楽コンクールの自由曲において、最も作品が演奏された作曲家として脚光を浴びた。

主な作品として(鳥之石楠船神・オリエントの光芒・海峡の護り・バルバレスク)などがあり、各レーベルより出版した器楽作品は60タイトルを超え、いずれもCD・DVDに収録されている。

東京成徳大学非常勤講師。北九州マリンバオーケストラRIM音楽監督。

《編集後記》

今回の取材を通じて、学校吹奏楽の現場では少子化の中で小編成に向かう流れが本格化していることを感じました。フレキシブル編成という吹奏楽独自のアレンジ・スタイルが新たに生まれ、近年需要が高まっていることはその現れの一つと思いますが、これをFinaleを用いてさらにカスタマイズすることで、よりフレキシビリティを高めることが期待できそうです。こうした活用を促進することで、Finaleが吹奏楽文化の発展に寄与できればと思いました。

もし宜しければ、本記事に関する皆様のご意見・ご感想をお寄せ下さい。

関連記事リンク集

《Finaleの基本操作を学べるリソース》

- 譜例で操作方法を検索:Finaleオンライン・ユーザーマニュアルより。Finaleで可能なこと、それを行うための操作法が一目で分かり、初心者の方には特にお勧めです。

- クイック・レッスン・ムービー:Finaleの操作方法や便利な機能などを30〜60秒程度の短い映像でご紹介しています。

《吹奏楽アレンジのためのFinale活用術》

- Vol.1 大会に向けての準備を時短・効率化:編曲や楽曲のカット、パート譜の編集、演奏時間の管理など、吹奏楽ならではの作業におけるFinaleの活用術をご紹介。

- Vol.2 リクエストに応えるため。アレンジのサポートに:移調楽器への楽器変更、移調楽器の調号設定、実音/移調音の表示切り替えなど、吹奏楽に頻繁に登場する移調楽器の扱いに焦点を当てたFinaleの活用術をご紹介。

- Vol.3 指導や練習と楽譜のよい関係:Finaleを活動に取り込む:複数パート譜の楽譜、五線のサイズや長休符の調整、プレイバック機能の活用など、日ごろの活動にFinaleを取り込む、ちょっとしたヒントやアイディア、便利機能をご紹介。

《吹奏楽に関連したインタビュー記事》

- 吹奏楽部活動と音楽授業におけるFinaleの活用:吹奏楽の部活動が盛んな柏市立柏高等学校では、Finaleを始めとしたICTをどのように活用しているか、同校出身で現在も母校の音楽授業で教鞭を執りつつ吹奏楽部顧問を務める宮本先生と坂本先生のお二人に、音楽授業での活用可能性の話も交えつつ、お話を伺ってみました。

- 本田 雅人さんインタビュー:ビッグバンドにも力を注ぐ、ジャズ・フュージョン系では日本を代表するウインド楽器プレイヤー、本田雅人氏へのインタビュー記事です。

- 藤代 敏裕さんインタビュー:全日本吹奏楽コンクールの課題曲、マーチ「青空と太陽」の作曲者、藤代さんへのインタビュー記事です。

《オーケストラ譜のための3つのテクニック》

- 大きな拍子記号を表示させる方法

- 大きな小節番号を配した専用の五線を表示させる方法(近日公開予定)

- 各パートの演奏スタート箇所を明示するガイド音符の設定方法(近日公開予定)

《オーケストラ・スコア制作に役立つTIPS記事》

- TIPS 2. 同じ発想記号を複数のパートに連続複製する方法

- TIPS 3. 入力済みの記号やアーティキュレーションを瞬時に変更する方法

- TIPS 5. 入力済みの音の高さを簡単に変更する方法

- TIPS 6. 記号類だけを他のパートにコピーする方法

- TIPS 8. プレイバック時の臨場感を簡単に調整する方法

- TIPS 10. プレイバック時に、連続する16分音符をシャッフルさせる方法

- TIPS 11. 曲の途中で楽器を変更(持ち替え楽器)する方法

- TIPS 12. 部分的にプレイバックをしてサウンドをチェックする方法

- TIPS 14. 目からウロコのショートカット集「高速ステップ入力編」(Mac版)

- TIPS 15. 組段セパレータでスコアをより見やすく

《オーケストラ・レコーディングの現場から》

- 内田旭彦さん、森彩乃さん(ロックバンド「クアイフ」) Finale未経験から2週間でオーケストラ共演用スコアを制作(前編:オーケストラ譜制作からリハーサルまで)

- 内田旭彦さん、森彩乃さん(ロックバンド「クアイフ」) Finale未経験から2週間でオーケストラ共演用スコアを制作(後編:オーケストラとの共演ライヴを終えて)

- Shota Nakama氏:作編曲家/オーケストレーター/プロデューサー/ギタリスト 楽譜作成ソフトウェアの編集機能を活かし、オーケストラ・レコーディング用の大量の楽譜を読み易く、超高速で制作

《楽器別Finale活用術》

- 楽器別フィナーレ活用術VOL.1:ギター編

- 楽器別フィナーレ活用術VOL.2:ピアノ編

- 楽器別フィナーレ活用術VOL.3:管楽器編

- 楽器別フィナーレ活用術VOL.4:打楽器編

- 楽器別フィナーレ活用術VOL.5:弦楽器編

《教育機関におけるFinale活用事例》

- ジョナサン・ファイスト氏:バークリー音楽大学教官 1学期12回にわたりFinaleを用いた記譜法を学べるオンライン・コースを開講している米国ボストンの名門、バークリー音楽大学(Berklee College of Music)での事例から、楽譜作成ソフトウェアを音楽教育に導入するメリットを考える

- 総合大学におけるFinaleの導入:筑波大学 音楽教育・研究の現場でも多用されるFinale、その活躍の場は音楽大学に限りません。総合大学にて音を扱う研究分野での導入事例をご紹介

- 栗山 和樹氏:作編曲家/国立音楽大学教授 “Finaleを使えば「バージョン2」を簡単に作れることは大きなメリットですね。特に作曲面でトライ&エラーを繰り返すような実験授業では、Finaleでデータ化されている素材は必須です”

- Finaleを活用したオンライン動画教材の事例~制作ツールの新たな活用への発想方法~ 北海道教育大学岩見沢校音楽文化専攻作曲コースの准教授で作編曲家でもある阿部俊祐先生による、Finaleを活用したユニークな動画教材をご紹介

《Finaleのユニークな活用事例》

- 本田 雅人さんインタビュー:ビッグバンドにも力を注ぐ、ジャズ・フュージョン系では日本を代表するウインド楽器プレイヤー、本田雅人氏へのインタビュー記事です。

- Finaleファミリー製品:オンラインでの共同制作、音楽教育への活用 オンラインという観点からみた活用方法について、楽譜の電子化の利点を活かした共同制作の仕組みづくり、音楽教育への活用、の二つの事例から考えてみました。