連載「楽譜浄書のはなし」

楽譜を綺麗に清書することを「楽譜浄書(じょうしょ)」といいます。

Finaleはこの楽譜浄書のルールに従って外観を自動的に読みやすく整えてくれるわけですが、自動で処理しきれない部分については手動で調整する必要があります。その際に楽譜浄書のルールを知っているのと知っていないのでは、仕上がりに雲泥の差が出るものです。

本連載では、Finaleをより深く活用していただくために最低限必要な楽譜浄書のルールをご紹介していきます。

Vol.4:レイアウトのはなし(最終回)

連載最後は「レイアウトのはなし」です。

前回に続いて料理に例えるなら、最後の「盛りつけ」に当たるでしょうか。もう料理は完成しているので、盛りつけが変わったからといって、料理自体の味が変わるわけではありません。でも、雑誌やTVなどで、プロの料理人がきれいに盛りつけた料理は、やっぱり美味しそうに見えませんか?

要は中身!

もちろん中身も大事ですが、やっぱり見た目も大事だと思うのです。

ー目次ー

1. Finaleの強み

2. レイアウトの手順

3. まずは用紙サイズから

4. 最適な五線サイズを選ぶ

5. 余白サイズ

6. 小節割り

7. 小節割りをきめるポイント

8. 音符の配置

9. 最後に

10. 関連記事リンク集

1. Finaleの強み

Finaleを使ううえでの大きな利点がここにあります。

それは、楽譜の中身ができあがってから、何度でもレイアウトしなおせること。これは大きなポイントです。

手書きで浄書をする場合は、あらかじめ全体の構図、五線サイズや1ページに収める段数、小節割りをイメージしてからはじめる必要があります。もし途中で「やっぱり五線サイズを大きくしたい」なんてことになったら、最初から書きなおすハメになってしまいますよね。

でも、Finaleなどの浄書ソフトを使えば、五線サイズも小節割りも、いつでも自由に、しかも何度でも変更することができます。

「入力するだけで誰でもキレイな楽譜が簡単に作れる」という宣伝文句の通り、デフォルトのままでもきれいに見えますが、あとちょっと、ポイントを押さえて手を加えてあげれば、グンと仕上がりが違ってきます。何度でもやりなおしがきくのですから、臆せずどんどん試してみましょう。

2. レイアウトの手順

ただ、何度でもやりなおしがきくとはいっても、できるだけ効率よくレイアウトしていきたいもの(もちろん、手書きの場合は、1つずつ慎重に検討していく必要がありますが)。きれいにレイアウトするためのコツは、

「外から攻めること!」

つまり、用紙サイズを決め、五線サイズを決めたら、次は小節割り……というふうに、外側から決めていくと、効率よく進めることができます。

3. まずは用紙サイズから

一般的な家庭用のプリンタの場合、「A4」サイズの用紙が使われることが多いでしょう。ただ、市販の楽譜の多くは「菊倍(227×303mm)」という、A4(210×297mm)よりひとまわり大きいサイズで作られています。楽譜をコピーしようとしたら端が切れてしまった、という経験をした方も多いのではないでしょうか。

また、総譜などでもっと大きめの用紙を使いたい場合や、演奏者の希望などで、できるだけコンパクトなサイズに収めたい場合など、使用目的、編成などを考慮して用紙サイズを選びます。

4. 余白サイズ

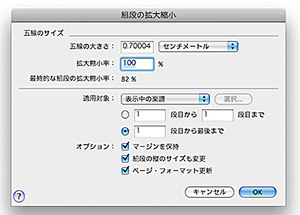

連載のはじめでも書きましたが、楽譜上のすべての音符、休符、文字、記号などは、五線を基準としてサイズが決まります。一般的な五線サイズは7mm。Finaleのデフォルトもこの7mmに設定されています。

先に選んだ用紙サイズや、作成している楽譜の編成に見合った五線サイズを選択するようにします(連載第1回目「五線のはなし」参照)。

5. 余白サイズ

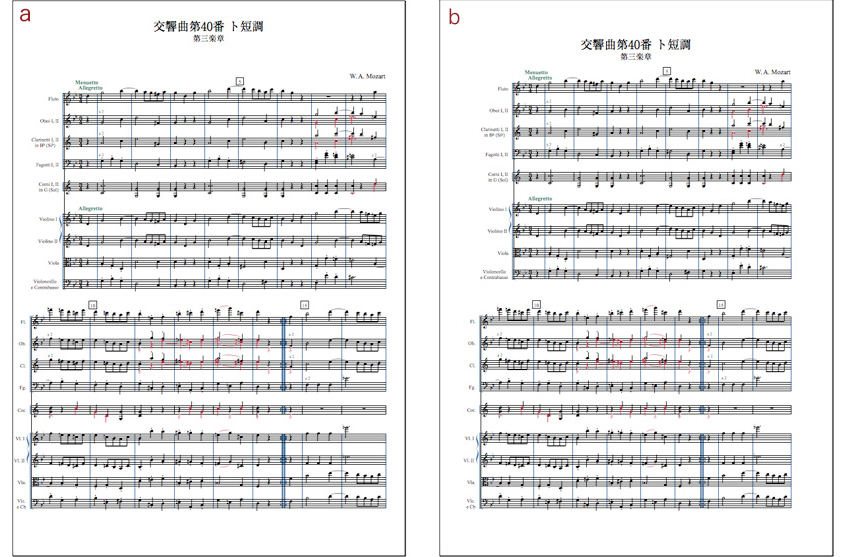

意外に忘れがちなのが、楽譜を囲む余白のサイズ。

用紙いっぱいに書かれた楽譜は、込み入って読みにくい印象を与えます。楽譜の周りにほどよい余白があると、スッキリとした読みやすい楽譜になります。

a. 余白が充分でないため詰め込まれた印象に… b. 適度な余白は楽譜全体の印象をスッキリさせます

それに製本して使う場合などは、綴じに当てるスペースを考えて余白を設定する必要があります。そうしないと、実際に製本してみたら、楽譜の端が本の綴じ部分にかかって読みにくくなってしまうことがあります。

また、パソコンで作った楽譜をプリントアウトして使う場合、お使いのプリンタによっては「印刷可能範囲」が設定されている場合があるので注意が必要です。画面上できれいにレイアウトしても、プリントアウトすると自動的に印刷可能範囲に収まるように縮小されてしまう、なんてこともあります。詳細は、お使いのプリンタの説明書などを確認しましょう。

6. 小節割り

小節割りとは、1段の五線にいくつずつ小節を割り振るか、ということです。

音楽は、常に変化しています。そのため、小節内の音符や休符の数は常に変化します。休符だけの小節があったり、細かい音符がズラリとならんでいたり。そのため、すべての段に同じ数の小節を割り振る、ということはあまりありません。

音符や休符の数によって、段ごとに割り当てる小節の数が異なる(C.ドビュッシー《亜麻色の髪の乙女》より)

小節をきれいにレイアウトするコツをひとくちに説明するのはとても難しいのですが、あえて言うなら、「各五線の余白(音符や休符が書かれていない部分)が等しくなるように配置すること」、これがコツです。

つまり、極端に音符が混みあった五線や、また逆に余白だらけの五線がないように工夫することです。そのためには、五線全体を眺めながらレイアウトするとよいでしょう。

Finaleであれば、音符や休符などは自動で考慮して、小節割りを決めてくれます。ただ少し広めのレイアウトになりがちなので、ページ数や段数との兼ね合い、また次の「小節割りを決めるポイント」などを参照してチェックしていくとよいでしょう。

7. 小節割りをきめるポイント

小節割りを決める際は、音符や休符のほかに、フレーズの区切りや繰り返し記号、リハーサルマークなども目安になります。

たとえば、ページをめくったとたんに繰り返し記号が現れて、またすぐにページを戻らないといけないような楽譜では、演奏者が困ってしまいます。繰り返し記号で繰り返す範囲は1ページ(または見開き)内に収める、あるいはリハーサルマークは段頭にくるよう調整するなど工夫してみましょう。

また、ページ数の多い楽譜では、譜めくりポイントも考慮しながら小節割りを決めておくと、より読みやすい楽譜になります。もちろんソロの楽譜では難しいですが、オーケストラやブラスバンドなど、編成の大きな楽譜のパート譜などでは、数小節に渡って休みが続くポイントが出てきます。(特に管楽器などでは、そういう「お休み」がないと、「息継ぎもできない!」と演奏者から抗議を受けかねません。)

長い休みが続くポイントでページを切り替えておくと、落ち着いて譜めくりができる、演奏者に優しい楽譜になります。

あわてて譜めくりをしたために、演奏中にあわてて楽譜をめくる余計な音がしたり、はたまた譜面台から楽譜が落ちてしまった!! なんてトラブルも未然に防げますね。

8. 音符の配置

音符、それに休符は、その長さに比例したスペーシングが基本です。つまり、全音符の半分のスペースが2分音符、またさらに半分が16分音符……という具合です。

ところが実際は、正確に半分よいうわけではありません。どちらかというと半分より少し広めにスペーシングされます。このほうがより均等に見えるためです。Finaleでは、これらのことが音符や休符を入力すると、瞬時に計算され、スペーシングされているわけです。

ところが、計算だけではうまくいかない場合もあるのです。たとえば、右の2つの楽譜。どちらがきれいに整理された楽譜でしょうか。

Bのほうがきれいに整って見えますよね。ところが、お手持ちの定規などで測ってみるとわかるのですが、音符と音符の間を正確に均等に配置しているのは実はAのほうなのです。これは、符尾の向きによる目の錯覚です。

2つ目の音符と3つ目の音符のように符頭が向き合っている音符間では、左右対称になった符尾に目がいくため、実際より広く見えます。逆に1つ目と2つ目、3つ目と4つ目のように符頭が背中合わせになっていると、符尾と符尾に挟まれて実際より狭く見えます。

こういった「錯覚」も考慮して均等に「見えるように」配置したBのほうが、より、美しい楽譜に「見える」わけです。細かいことですが、こういう点に気をつけて配置すると、全体に整ったきれいな楽譜になります。

また同じことは、五線の配置についてもいえます。やはり正確に「均等に」ではなく、均等に「見えるように」配置します。というのも、加線の多い音符が続くパートや、歌詞が記された五線では、他の五線と同じ距離で配置したのでは、五線間が狭く「見えてしまう」からです。

9. 最後に

ハナシは逸れますが、「紙巻き鉛筆」というものをご存じでしょうか。鉛筆の先から出ている糸を引っ張ると、鉛筆削りを使わなくても簡単にくるくるっと周りの紙(……なんでしょうね?)をはがして新しい芯を出すことができる鉛筆です。今も売ってるのでしょうか。最近はすっかり見かけなくなりましたが。

昔、尊敬する先生がこの紙巻き鉛筆を使って楽譜を書いていらっしゃいました。普通の鉛筆よりも太めの芯で、それを上手に使い分けて棒は芯のとがった部分を使って細く、符玉は太めの線でシュッという感じで。できあがった楽譜は、まるで先生のお人柄、またお書きになる音楽そのものを表すように、あたたかな何とも言えず味のある楽譜でした。

また、「本当に手書きなの?!」って思うぐらい、それこそ市販の楽譜のように整ったきれいな楽譜をスルスルっと書いてしまう先輩もいました。とてもまじめで几帳面な方で、楽譜も(書かれる音楽も)とてもきれいに整理されたものでした。

どちらもまねしてみたくて、何度もチャレンジしましたが、なかなか思うようには書けないものです……。

Finaleのように便利な道具が手軽に使えるようになって、今まで敷居の高かった「きれいな」楽譜作りが、誰でも手軽にはじめられるようになりました。手書きが苦手な筆者にとっても、とっても便利な世の中になったものです。

ただ、その便利さに頼り切っていいると、ほんとうにきれいな楽譜を見失ってしまうかもしれません。

ここでおはなししたことは、浄書のホンの入り口。いろいろな楽譜を研究したり、ここでの「はなし」をきっかけに、もっと楽譜作りに興味を持っていただき、音楽を楽しむひとつのきっかけになってくれることを願います。

<連載著者:スタイルノート楽譜制作部>

出版用楽譜制作に携わる。市販のピアノ教則本や歌集などの本格的楽譜から音楽理論の専門書、音楽教育書、児童書楽譜の制作、譜例なども手がける。

10. 関連記事リンク集

《連載「電子楽譜のはなし」》

- Vol.1:最近よく耳にする“電子楽譜”ってなに?

- Vol.2:“電子楽譜”のメリットとは? 紙の楽譜は無くなっちゃうの?

- Vol.3:電子楽譜最新事情

- Vol.4:Finaleを制するものは電子楽譜を制す!?(最終回)

《連載「楽譜浄書のはなし」》

《連載「DTMのはなし」》

《楽譜作成ソフトウェアの導入メリットを考える》

- 濱瀬 元彦氏:ベーシスト/音楽理論家/音楽教育家 Finaleでビ・バップのフレーズをデータベース化し研究に利用、成果を取りまとめ「チャーリー・パーカーの技法」を上梓

- Shota Nakama氏:作編曲家/オーケストレーター/プロデューサー/ギタリスト 楽譜作成ソフトウェアの編集機能を活かし、オーケストラ・レコーディング用の大量の楽譜を読み易く、超高速で制作

- ジョナサン・ファイスト氏:バークリー音楽大学教官 1学期12回にわたりFinaleを用いた記譜法を学べるオンライン・コースを開講している米国ボストンの名門、バークリー音楽大学(Berklee College of Music)での事例から、楽譜作成ソフトウェアを音楽教育に導入するメリットを考える

《Finaleの基本操作を学べるリソース》

- 譜例で操作方法を検索:Finaleオンライン・ユーザーマニュアルより。Finaleで可能なこと、それを行うための操作法が一目で分かり、初心者の方には特にお勧めです。

- クイック・レッスン・ムービー:Finaleの操作方法や便利な機能などを30〜60秒程度の短い映像でご紹介しています。