連載「楽譜浄書のはなし」

楽譜を綺麗に清書することを「楽譜浄書(じょうしょ)」といいます。

Finaleはこの楽譜浄書のルールに従って外観を自動的に読みやすく整えてくれるわけですが、自動で処理しきれない部分については手動で調整する必要があります。その際に楽譜浄書のルールを知っているのと知っていないのでは、仕上がりに雲泥の差が出るものです。

本連載では、Finaleをより深く活用していただくために最低限必要な楽譜浄書のルールをご紹介していきます。

Vol.2:音符のはなし

1. 符頭のはなし

連載2回目は、「音符のはなし」。

コレがないと音楽がはじまりません!

音符は、主に「符頭(ふとう)」「符尾(ふび)」「符鉤(ふこう)」、この3つの部分から成ります。

まずは符頭から。演奏する音の高さを示す重要なパーツで、「符玉(ふだま)」、単に「玉(たま)」と呼ばれる場合もあります。

中を黒く塗りつぶした「黒玉」と、中を塗りつぶさない「白玉」があります(厳密には同じ白玉でも全音符は少し形が違うのですが……)。

これを玉だからといって、まん丸に書いてしまっては、いかにも素人くさい楽譜になってしまいます。また、手書きでは斜線のように書くこともありますが、スピードを要求される場合は別として、これでは符尾と区別が付きにくく、棒人間ならぬ棒音符(!?)になってしまいます。

符頭は少し右上がりの楕円に書くと、楽譜全体がキリッと締まります。

符頭は、その位置も重要な情報です。中途半端な位置に書いたのでは音符の高さがハッキリせず、演奏者を悩ます楽譜になってしまいます。

線間、あるいは線上にきっちりと書きましょう。その際、線間からはみ出さない大きさで揃えて書きます。

符頭を2度音程で重ねたい場合は、全体が右肩上がりになるように重ねます。逆に重ねると、まるでブドウの房のようにデコボコしてしまい、これでは見た目がスマートではありません。

また、複声部をもつ楽譜で同じ拍位置に同じ高さの音を並べたい場合、同じ黒玉同士(あるいは白玉同士)なら、重ねて1つの符頭ですませてしまうことができますが、白玉と黒玉が重なる場合は、きちんと横に並べて書きます。

また、同じ黒玉同士(あるいは白玉同士)でも、片方にだけ付点が付く場合は、付点音符を右に並べて書くのが基本です。逆にすると、符頭と符頭の間に付点が挟まれ、それでなくても小さな付点が認識しづらくなってしまいます。

ただこれはあくまでも「基本」。もちろん例外もたくさんあります。

たとえばショパンの前奏曲《雨だれ》。黒玉が白玉で置き換えられ、しかも、符尾が1つにまとめられていますね。

2. 符尾のはなし

次は符尾です。単に「棒」と呼ぶこともあります。 前回お話ししたように「符尾は五線より少し太い線で」、そして五線に対して垂直に書きます。

上向きの場合は符頭の右端から、下向きの場合は符頭の左端から、それぞれの方向に向かって書きます。

「上向き」か「下向き」か。この判断は、五線の下から3番目の線「第3線」が境目になります。通常、第3線上の音符の符尾は、下向きに書きます。

ただ、これには例外があり、上向きの音符と横棒(「連桁(れんこう)」という、後述)でつながれる場合や、五線の下に歌詞がつく場合などは、上向きに書かれることもあります。

符尾の長さは「1オクターヴ」、コレが基本です。つまり、五線の線間3つ分半が基本の長さになります。

「基本」としたのは、ここでも例外があるからです。

たとえば譜例のように加線のたくさん付く音符の場合は、基本に忠実に「1オクターヴ」を守って書くと、五線から離れた位置にポツンと音符が配置されてしまい、なんだか心許ない楽譜になってしまいます。

このように加線がたくさん付く音符の場合は「すべて第3線まで延ばす」、これがルールです。これなら音符が五線から離れてしまう心配がありません。

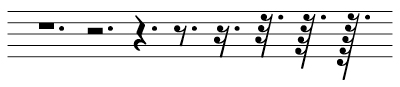

もう1つの例外は、32分音符や64分音符など、符鉤がたくさん付く音符の場合です。基本を守って書こうとすると、符鉤がうまく収まりません。

そのため、32分音符より細かい音符の場合は、符鉤が1つ増えるごとに符尾を線間1つ分ずつ伸ばします。これでたくさんの符鉤もきちんと収まりますね。

3. 符鉤のはなし

手書きの際に苦労するのが、この「符鉤」ではないでしょうか。「旗」と呼ぶ場合もあります。

符尾から離れないよう、上向きの符尾の場合は符尾の上端に、下向きの場合は符尾の下端にきちんとつなげて書きましょう。

上向き、下向き、どちらの場合も、符尾の右側に書きます。符頭と符尾のつなぎめまで、これが符鉤の長さの目安です。

符鉤は、拍やフレーズなどの単位によって、つなげて書かれる場合があります。符鉤をつないだ横棒は「連桁(れんこう)」と呼ばれます。

この連桁の書き方にもルールがあります。

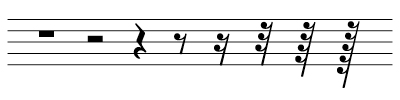

まずその太さ。連桁の細い楽譜は、頼りなげに見えます。連桁ははっきりと、線間の半分の太さでまっすぐに書きます。

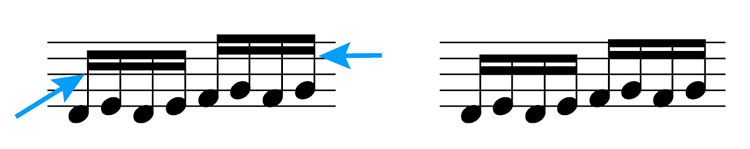

連桁の角度は、楽譜の仕上がりに大きな差を付ける、重要なポイントでもあります。基準となるのは「両端の音符で、より連桁に近いほうの音符」。

基準の音符と同じ高さ、あるいはそれより連桁寄りの音符が含まれている場合、連桁は水平に書きます。それ以外の場合は、両端の音符に従って、連桁には角度がつけられます。

加線の多い音符の場合は、符尾のルールに従って第3線まで延ばします。

連桁は太めの線で書かれてはいますが、五線と同じ水平線です。見やすくするためには、五線との位置関係が重要なポイントになります。できるだけ五線と連桁の間に小さなすき間ができないように書きます。

印刷技術がまだ未発達でインクがにじむ心配があったころの名残なのですが、でも、このすき間、気になりませんか? このあたりが浄書家のセンスの見せどころとなるワケです。

4. 付点のはなし

音符には、「符頭」「符尾」「符鉤」のほかに、「付点」が付く場合があります。小さな小さな点ですが、演奏するリズムを左右する、とても重要な記号です。ですから見落とされることのないよう、五線の線と線の間、ど真ん中にハッキリと書きます。

線間の音符の場合は符頭の右横、線上の音符の場合は符頭の右上の線間に書きます。また、線上の音符で、上向きの符鉤が付く音符では、符鉤に重ならないよう、その位置に気をつけて書きます。

複声部の場合、どちらの声部の付点かをハッキリさせるために、線上の音符の付点は上と下に分けて書かれることがあります。もちろん基本どおりでも間違いではありませんが、楽譜全体でどちらかに統一するようにします。

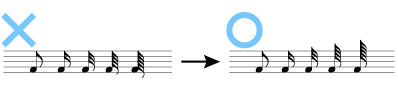

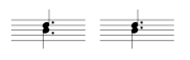

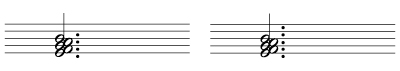

ここで突然ですが、Questionです。Finaleを使って次のような和音に付点をつけると、どうなるでしょうか?

左譜例をよ〜く見てください。5つの符頭に対して、付点は4つしかありません。これは、上から2番目の付点と3番目の付点が重なってしまっているためです。

付点は、符頭と同じ数だけ必要です。この場合は、右譜例が正解です。

では、この場合は?

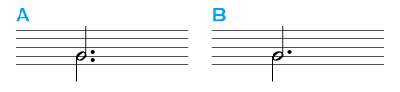

Finaleのデフォルトでは、「複声部の場合は上下に分ける」というルールが優先され、Aのようになりますが、この場合、符頭の数は1つですから、Bのように付点は1つで十分です。Aでは複付点と見間違えてしまいそうですよね。

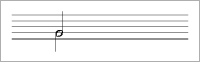

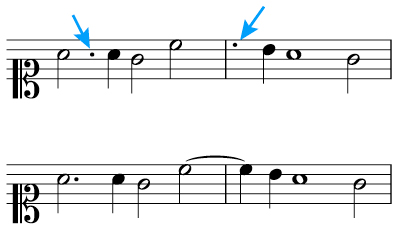

古い時代の楽譜には、こんな付点も登場します(矢印部分)。これはもちろんインクのシミなんかではありません。これも歴とした「付点」です。

付点は、もとの音符の半分の長さを持っています。つまり、現代風に直すと下の譜例のようになるわけです。

時代によって、楽譜もさまざまに変わってきている、その1つの例です。

5. 休符のはなし

最後に、音楽上、音符と同じく重要な役割を果たす休符についても触れておきます。

音符と音符の間の空白の時間を表すのが休符です。休符には、それぞれ定位置があります。

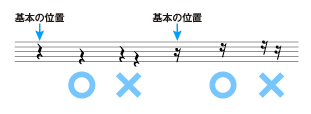

ただし複声部をもつ楽譜の場合や、連桁に重なってしまう場合は、この限りではありません。このとき、必ず基本の位置から五線の線間単位で上下に移動します。

図のように半間ずれた位置に配置するのはNGです。基本位置の五線との位置関係を保ったまま、上下に移動します。

また、全休符や4分休符を五線の外に書く場合は、全休符の場合は上に、2分休符の場合は下に、短い横棒を追加します。これによって、全休符か2分休符かを区別します。

休符の場合、付点の定位置は次のとおりです。16分音符までは第3間に、それより短い休符の場合は、第4間に書きます。

全休符は、「4分音符4つ分の長さの休符」という本来の使い方の他に、1小節分の休みを表す場合もあります。前者の場合は他の休符と同様に1拍目の頭に、後者の場合は小節の中央に記します。

また、オーケストラやブラスバンドなどの編成の大きな作品で、個々の奏者用に作られるパート譜では、数小節に渡って休符が続くことがよくあります。これをまとめたものが「長休符」(「大休符」です。

第3線上に書かれた太い線の上に、休止する小節数を記します。全休符だけの小節が延々と続いているよりも、このほうが休みの長さを把握しやすいですよね。

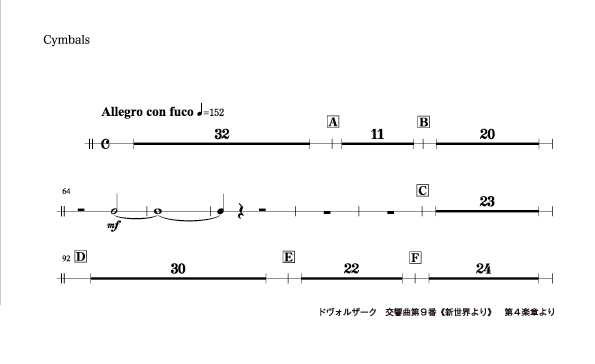

極端な例がこれ。有名なドヴォルザークの交響曲第9番《新世界より》第4楽章のシンバル・パートのパート譜です。シンバルが演奏されるのは、全楽章通して、この1打のみ。

「うっかり寝過ごして演奏し忘れた!」なんて奏者もいるぐらい、休みの長〜いパートです。

Vol.3は、記号のはなしです。

<連載著者:スタイルノート楽譜制作部>

出版用楽譜制作に携わる。市販のピアノ教則本や歌集などの本格的楽譜から音楽理論の専門書、音楽教育書、児童書楽譜の制作、譜例なども手がける。

6. 関連記事リンク集

《連載「電子楽譜のはなし」》

- Vol.1:最近よく耳にする“電子楽譜”ってなに?

- Vol.2:“電子楽譜”のメリットとは? 紙の楽譜は無くなっちゃうの?

- Vol.3:電子楽譜最新事情

- Vol.4:Finaleを制するものは電子楽譜を制す!?(最終回)

《連載「楽譜浄書のはなし」》

《連載「DTMのはなし」》

《楽譜作成ソフトウェアの導入メリットを考える》

- 濱瀬 元彦氏:ベーシスト/音楽理論家/音楽教育家 Finaleでビ・バップのフレーズをデータベース化し研究に利用、成果を取りまとめ「チャーリー・パーカーの技法」を上梓

- Shota Nakama氏:作編曲家/オーケストレーター/プロデューサー/ギタリスト 楽譜作成ソフトウェアの編集機能を活かし、オーケストラ・レコーディング用の大量の楽譜を読み易く、超高速で制作

- ジョナサン・ファイスト氏:バークリー音楽大学教官 1学期12回にわたりFinaleを用いた記譜法を学べるオンライン・コースを開講している米国ボストンの名門、バークリー音楽大学(Berklee College of Music)での事例から、楽譜作成ソフトウェアを音楽教育に導入するメリットを考える

《Finaleの基本操作を学べるリソース》

- 譜例で操作方法を検索:Finaleオンライン・ユーザーマニュアルより。Finaleで可能なこと、それを行うための操作法が一目で分かり、初心者の方には特にお勧めです。

- クイック・レッスン・ムービー:Finaleの操作方法や便利な機能などを30〜60秒程度の短い映像でご紹介しています。