連載「楽譜浄書のはなし」

楽譜を綺麗に清書することを「楽譜浄書(じょうしょ)」といいます。

Finaleはこの楽譜浄書のルールに従って外観を自動的に読みやすく整えてくれるわけですが、自動で処理しきれない部分については手動で調整する必要があります。その際に楽譜浄書のルールを知っているのと知っていないのでは、仕上がりに雲泥の差が出るものです。

本連載では、Finaleをより深く活用していただくために最低限必要な楽譜浄書のルールをご紹介していきます。

Vol.1:まずは五線のはなしから

1. 五線のはなし

まずは楽譜の土台となる「五線」のはなしから。

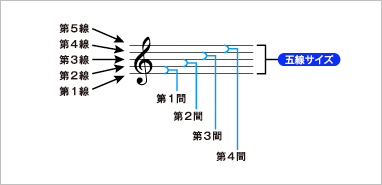

五線は、その名のとおり5本の線でできています。下から順に第1線、第2線……というふうに数えます(ちなみに線と線の間も下から順に、第1間〜第4間と数えます)。

そして第1線から第5線までの距離を「五線サイズ」といいます。使用する用紙サイズや編成、用途などによって、最適な五線サイズが選択されます。

市販のピアノ譜やソロ用の楽譜では7mmや6mmの五線がよく使われます(Finaleのデフォルトも7mmになっています)。オーケストラやブラスバンドなどの総譜(すべてのパートが記された楽譜)では、4mmや3mmという小さな五線が使われます。お手元に楽譜があったら、いろいろと計ってみるとよいでしょう。

でも、どうして編成によっても五線サイズが異なるかというと、もし、ピアノ譜と同じサイズで編成の大きなオーケストラやブラスバンドの総譜を作成しようとしたら、使用する楽器の数にもよりますが、とんでもなく大きな用紙でないとすべての五線が収まらないだけでなく、1ページに収められる小節数も限られてしまい、ひっきりなしに譜めくりが必要……なんていう、とんでもない楽譜になってしまいます。総譜は全体を見渡して読むモノですから、これでは使い物になりません。

つまり編成やその用途にあわせて、最適な五線サイズをチョイスするのが、浄書の第1ステップ、というわけです。

2. 線幅のはなし

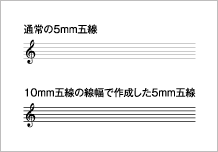

ところで、ふだん、既製の五線紙を使ったり、パソコンでて楽譜を作っていると気にも留めないかもしれませんが、五線サイズによって、1本1本の線幅が異なる、って知っていましたか? 五線サイズが大きいほど、より太い線が使われます。

……といっても、コンマ何ミリの小さな差ですが、このチョットした違いが、見た目に大きく影響します。

極端な例ですが、子ども用の楽譜で使われるような10mm五線と同じ太さの線で、5mm五線を作ってみました。どうでしょうか? 音符を書き込むための線間が狭くなり、五線ばかりが目立つ、なんだか野暮ったい楽譜になってしまいます。

まだパソコン浄書が普及する前、手書きで浄書していた頃、五線は「カラス口」という道具で1本1本、手で書いてたそうです。

五線の5本の線間は1つの楽譜内では均一ですが、五線と五線の間隔はすべて同じ、というわけではありません。加線の多い箇所や、歌詞を書き込む箇所では他より広く配置する必要があります。

そのため、まず、全体のレイアウト(小節割りやページ割り)を決め、それにあった五線サイズを決め、カラス口を五線サイズに見合った線幅に調整して、それから五線の線を引きはじめるわけです。五線の線引き1つからしても、まさに「職人ワザ」だったわけです。

Finaleなら、楽譜が完成してからでも、五線サイズも五線間の距離も自由に調整でき、しかも、何度でもやりなおしがきく……便利な時代になったものです。

3. いろいろな線のはなし

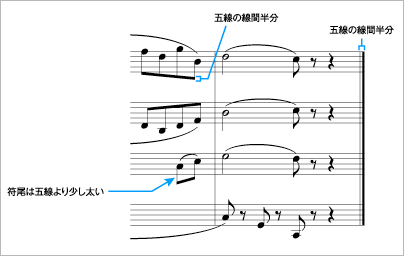

楽譜の中には、五線のほかにもいろいろな線があります。音符周りでは符尾、加線、連桁、これらも線です。そのほか小節を区切る縦線、繰り返しの括弧、クレッシェンドやデクレッシェンドの記号などなど……。

これらすべての線の基準となるのが五線。五線の線幅や線間のサイズによって、すべての線の太さや長さが決められます。

たとえば符尾。これは五線より少し太めに書くことで、五線に埋もれてしまわないようにします。連桁、これは、線間の半分の太さではっきりと書きます。

また、複縦線や終止線の2つの線間は、五線の線間の半分になっています。さらに終止線の太いほうの線幅は、五線の線間半分……という具合です。

Finaleには、五線の線間を1とした単位「スペース」が用意されています。普段は使い慣れた「センチ」を用いることが多いかもしれませんが、一度、この「スペース」という単位で楽譜を覗いてみると、いろんな発見があることでしょう。

次回は、Vol.2「音符のはなし」です。お楽しみに!

<連載著者:スタイルノート楽譜制作部>

出版用楽譜制作に携わる。市販のピアノ教則本や歌集などの本格的楽譜から音楽理論の専門書、音楽教育書、児童書楽譜の制作、譜例なども手がける。

4. 関連記事リンク集

《連載「電子楽譜のはなし」》

- Vol.1:最近よく耳にする“電子楽譜”ってなに?

- Vol.2:“電子楽譜”のメリットとは? 紙の楽譜は無くなっちゃうの?

- Vol.3:電子楽譜最新事情

- Vol.4:Finaleを制するものは電子楽譜を制す!?(最終回)

《連載「楽譜浄書のはなし」》

《連載「DTMのはなし」》

《楽譜作成ソフトウェアの導入メリットを考える》

- 濱瀬 元彦氏:ベーシスト/音楽理論家/音楽教育家 Finaleでビ・バップのフレーズをデータベース化し研究に利用、成果を取りまとめ「チャーリー・パーカーの技法」を上梓

- Shota Nakama氏:作編曲家/オーケストレーター/プロデューサー/ギタリスト 楽譜作成ソフトウェアの編集機能を活かし、オーケストラ・レコーディング用の大量の楽譜を読み易く、超高速で制作

- ジョナサン・ファイスト氏:バークリー音楽大学教官 1学期12回にわたりFinaleを用いた記譜法を学べるオンライン・コースを開講している米国ボストンの名門、バークリー音楽大学(Berklee College of Music)での事例から、楽譜作成ソフトウェアを音楽教育に導入するメリットを考える

《Finaleの基本操作を学べるリソース》

- 譜例で操作方法を検索:Finaleオンライン・ユーザーマニュアルより。Finaleで可能なこと、それを行うための操作法が一目で分かり、初心者の方には特にお勧めです。

- クイック・レッスン・ムービー:Finaleの操作方法や便利な機能などを30〜60秒程度の短い映像でご紹介しています。