連載「DTMのはなし」

コンピューターでの音楽制作が一般的になって久しく、音楽ソフトは進化し複合的機能を備えつつあります。 Finaleにも実に様々な機能がありますが、便利である一方で、専門的な機能や用語に困らされることも・・・。 なんとなく敬遠しがちな細かい設定や聞き慣れないメニューも、DTMの話として大きな視野でアプローチしてみれば、より深くFinaleを理解する助けになることでしょう!

Vol.1:さっそくDTM用語の世界へ

ー目次ー

1. DTMって何だろう

2. プレイバック関連の用語と数値

3. パッチやコントローラー

4. GM音源

5. コントロール

6. パン設定

7. 分割ポイントの設定

8. 関連記事リンク集

1. DTMって何だろう

多機能でとても便利なFinaleですが、その分複雑でもあります。

何度も目にしているが、本当はどういうものなのだろう?というメニューや、いつも何となく設定しているけれど数値の目安はないのだろうか?など、Finaleに出てくる“いわゆるDTM用語”について、日頃のモヤモヤ解消を目指しましょう!

DTM(Desktop Music)の用語的な定義は諸説ありますが、「音楽的な目的でコンピューターや機材を活用すること」と捉えてよいでしょう。Finaleで楽譜を制作するのも音楽的な活動ですので、DTMということになります。

音楽的な目的を持つソフトウェアの機能はさまざまで、ざっと思いつくままに並べるだけでも、オーディオ、MIDI、プラグイン音源、プラグイン・エフェクト、楽譜、ミキサー、自動伴奏、ビデオ、マスタリング、とたくさん出てきます。

さて、Finaleは楽譜制作と銘打ったソフトです。楽譜の制作や印刷の分野においては一日の長があると言ってよいでしょう。

複合的な機能の面でいうと、VST/AU プラグイン・インストゥルメンツをサポートしてプレイバック音源の拡張や、オーディオ・トラックの実装など、ますます充実してきています。

2. プレイバック関連の用語と数値

高度なプレイバック機能を持つFinaleですが、それらの設定や操作では専門的な用語がたくさん出てきます。

これは、プレイバック関連の処理をMIDI情報と紐づけて処理しているためであり、設定や数値の指定にMIDI規格の知識が必要となるのです。

例えば、「発想記号ツール」の記号にはプレイバックに関する情報を埋め込むことができますが、音量の設定には「ベロシティ」というMIDI情報が使われます。

「ベロシティ」とは音楽用語で言うところの「ダイナミクス」とお考えいただければよいでしょう。

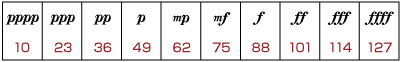

この表は発想記号とベロシティの初期状態の値を示します。

MIDIでは128段階での数値指定をすることが多く、ベロシティも0から127の間で指定できます。(※ベロシティ0は無音なので適しません)

例えば、強弱記号の初期状態では、このようにベロシティが設定されており、この数値の差がプレイバック時に強弱として再現されるのです。

とはいえ、そのままで音量表現が的確で音楽的であるとは限りません。むしろ、音色によってはベロシティ10(pppp) など小さすぎて聞こえないこともあるでしょう。

そんな時は、好みの音量になるように記号ごとのベロシティ情報を調整してみたり、あらたな記号を作成したりしてください。

音量は0(1)から127の128段階のベロシティで制御できるという知識をもとに自分なりの設定を探ってみれば、きっとよい結果を得られるでしょう。

他にもMIDI関連の項目や0から127の数値で指定する項目はいくつもあります。用語の説明もかねて少し見てみましょう。

3. パッチやコントローラー

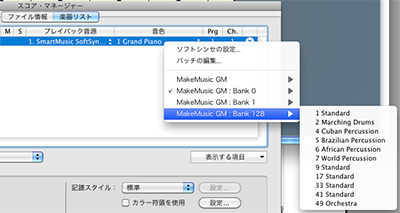

同じく発想記号のプレイバック設定でタイプ:を「パッチ」にすると、GM:のプルダウンメニューから128種類の楽器を選べます。

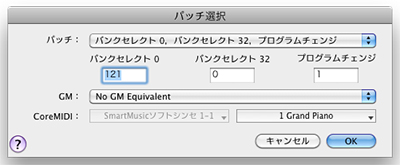

「パッチ」は、「プログラムチェンジ」や「バンクセレクトMSB」、「バンクセレクトLSB」といった音色管理のMIDI情報を管理するものです。

発想記号に埋め込むことで音色を切り替える記号を作成できます。

「GM」というのは「General MIDI」の略で、MIDIにおける「音色」や「コントロール」に関する規格のことです。Finaleで音色を管理するうえで大事な用語なので、「GM」と「コントロール」をもう少し詳しくみておきましょう。

4. GM音源

GM対応音源は1番はピアノで、41番がバイオリン…など番号で楽器が統一されデータの互換性に一役買っています。

もっと音色を増やしたい場合は128音色単位で増やすのですが、この128音色のまとまりをバンクといいます。

GM対応の1つめのバンクを「バンク0」として、拡張用に「バンク1」を用意して…とバンクを増やすごとに128音色追加できるのです。

バンクが増えると、0から127の数値だけでは音色指定できません。そこで、「バンクセレクトMSB(0〜127)」「バンクセレクトLSB(0〜127)」「プログラムチェンジ(0〜127)」の3つの情報を組み合わせることで、128 x 128 x 128=2,097,152音色まで指定できるようになっています。

※バンクセレクトMSBはBankSelect 0とも記載されます。同じくバンクセレクトLSBはBankSelect 32のことです。

パッチや音色関連の画面でこれらの項目があると、なんだか難しいものにみえますが、音色を管理するメッセージだと理解しておけば大丈夫です。

各項目はマニュアルどおりに設定するのが大前提なのでしっかり確認することが大切です。

5. コントロール

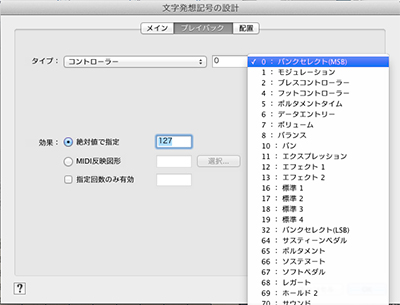

「コントロール」とは音源の制御に関するMIDIメッセージで、MIDIでの音楽制作では比較的よく目にする項目であり、「コントロールチェンジ」や「CC」と呼ぶこともあります。

そのコントロールに関する設定をおこなえるのが、タイプ:に「コントローラー」を選んだ画面です。右のプルダウンメニューから設定する項目を選び、「絶対値で指定」の欄にやはり128段階の数値で指定します。

※補足情報:コントローラーの種類は0から119の120個と、めずらしく128単位ではありません。(ちなみに120以降127番まではというと、モードメッセージという異なる種類のメッセージとして定義されています。)120種類しかなく未定義の番号もあるので、選択肢も連番ではありません。

念のため確認ですが「絶対値での指定」に入力する数値は、変わらず0から127の128段階です。

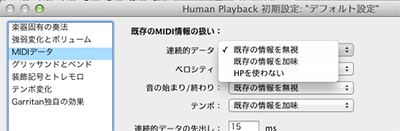

なお、コントローラーはMIDIツールやHuman Playbackの設定などでは「連続的データ」という呼び方もしています。

他のソフトで作成したMIDIデータを読み込むと、コントロールチェンジによる演奏表現データが含まれていることがよくあります。

それらのデータを無視してHuman Playbackによる演奏表現のみおこなう、などの設定がおこなえます。

逆に「HPを使わない」にすれば、コントローラーのデータが優先され、Human Playbackは機能しない、ということになります。

さて、「発想記号の設定」画面のMIDI関連の説明だけでも、他のメニューと連動したりしてずいぶんとスペースを割いてしまいました。それだけMIDIはFinaleの仕組みと深く関わっているということでしょう。

事例は多い方がよいと思いますので、他にもMIDI関連の項目や128の数値がポイントとなる項目をあげておきます。

6. パン設定

音が左右のどちらから聞こえてくるかを調整するパンの設定も128段階です。

真ん中が64、音を右に寄せるには値を大きくして最も右寄りで127、左に寄せるには値を小さく設定します。

7. 分割ポイントの設定

MIDI鍵盤でのリアルタイム入力で高音部記号と低音部記号への入力を割り当てる分割ポイントの設定も0から127の数値で指定します。これは"レコーディング・モード"> "2つの五線に分割"での設定例です。

MIDI鍵盤からの音程情報はノートナンバーというMIDI情報で扱われます。数値は0から127の数値が、半音ごとに割り振られており、グランドピアノの88鍵でいうと、最低音がノートナンバー21で、最高音が108になるよう指定されています。真ん中のC「中央ド」の音はノートナンバー60番です。

「実際に弾く」ボタンをクリックして鍵盤を弾いてみると表示される数字が、その音のノートナンバーということになります。

ノートナンバーを知っておくことで理解しやすくなることもあります。例えば、「パーカッションMIDIマップの編集」画面では、どの鍵盤に何の音が割あたっているかがノートナンバー(ノート番号)で表示されます。

後半はやや駆け足でしたが、DTMとは?!という切り口からはじまり、途中からはMIDIや128という数字に関連した項目に注目してみました。用語や仕組みを理解するのは、Finaleの操作の理解にも通ずるものと思いますので、次回もいろんなキーワードを見つけてみようと思います!

次回は「Vol.2:さらに奥深くへ」

お楽しみに!

<連載著者:近藤隆史>

文教大学 情報学部、東京音楽大学 音楽教育専攻で非常勤講師をつとめる。東京音楽大学でトロンボーンを学び、多数の音楽ソフトウェアやハードウェアの企画・開発・サポートといった音楽制作関連の業務に携わる。演奏や制作の音楽活動を継続しつつFinaleほか音楽ソフトの解説本執筆もおこなっている。

8. 関連記事リンク集

《連載「電子楽譜のはなし」》

- Vol.1:最近よく耳にする“電子楽譜”ってなに?

- Vol.2:“電子楽譜”のメリットとは? 紙の楽譜は無くなっちゃうの?

- Vol.3:電子楽譜最新事情

- Vol.4:Finaleを制するものは電子楽譜を制す!?(最終回)

《連載「楽譜浄書のはなし」》

《連載「DTMのはなし」》

《楽譜作成ソフトウェアの導入メリットを考える》

- 濱瀬 元彦氏:ベーシスト/音楽理論家/音楽教育家 Finaleでビ・バップのフレーズをデータベース化し研究に利用、成果を取りまとめ「チャーリー・パーカーの技法」を上梓

- Shota Nakama氏:作編曲家/オーケストレーター/プロデューサー/ギタリスト 楽譜作成ソフトウェアの編集機能を活かし、オーケストラ・レコーディング用の大量の楽譜を読み易く、超高速で制作

- ジョナサン・ファイスト氏:バークリー音楽大学教官 1学期12回にわたりFinaleを用いた記譜法を学べるオンライン・コースを開講している米国ボストンの名門、バークリー音楽大学(Berklee College of Music)での事例から、楽譜作成ソフトウェアを音楽教育に導入するメリットを考える

《Finaleの基本操作を学べるリソース》

- 譜例で操作方法を検索:Finaleオンライン・ユーザーマニュアルより。Finaleで可能なこと、それを行うための操作法が一目で分かり、初心者の方には特にお勧めです。

- クイック・レッスン・ムービー:Finaleの操作方法や便利な機能などを30〜60秒程度の短い映像でご紹介しています。