連載「電子楽譜のはなし」

この記事をご覧になっている方なら、どこかで耳にしたことがあるのではないでしょうか。“電子レンジ”でも“電子ピアノ”でもない“デンシガクフ”。言葉の響きからして何だかむずかしそう・・・。

「楽譜はやっぱり紙、電子楽譜なんて縁のないもの」とお思いのあなたも、きちんと知れば、“電子楽譜”との理想的な付き合いかたにきっと気づくはず。

Vol.3:電子楽譜最新事情

1. 電子楽譜〜ハード&ソフトウェア編

こちら、中央にいるトランペット奏者の譜面台にご注目ください。電子楽譜ビューワーはプロの現場にも徐々に浸透しています。

「電子楽譜=デジタル・データによる楽譜」と定義するならば、既存の紙の楽譜をスキャニングしてデジタル・データに変換された楽譜も立派な電子楽譜です。

そういったものも含め、楽譜のデジタル化は2000年頃から本格化しましたが、その頃は楽譜データはパソコンの画面に表示はできるものの、実際に演奏に使用する際には紙に印刷して使用するケースがほとんどでした。

当時まだデスクトップ全盛のパソコンを持ち歩くわけにもいかず、細かい楽譜を表示するには画面の解像度や視野もまだまだ発展途上にあったからでしょう。つまり、まだ「実用に堪えない」状況でした。

と同時に、パソコンに頼らない方法で電子楽譜を閲覧する方法も模索されました。楽譜データを直接表示する“電子譜面台”が市販化されたり、“電子ペーパー”構想もありましたが、普及するには至りませんでした。

そのような状況がしばらく続きましたが、この流れを打ち破ったのがご存知「iPad」。2010年に発売されたiPadは、瞬く間にあらゆる分野でのペーパーレス化を加速させました。

そして、Android OSを搭載したタブレット型端末も続々と市場に投入され、今では楽譜データを閲覧するためのアプリが数えきれないほど用意されています。

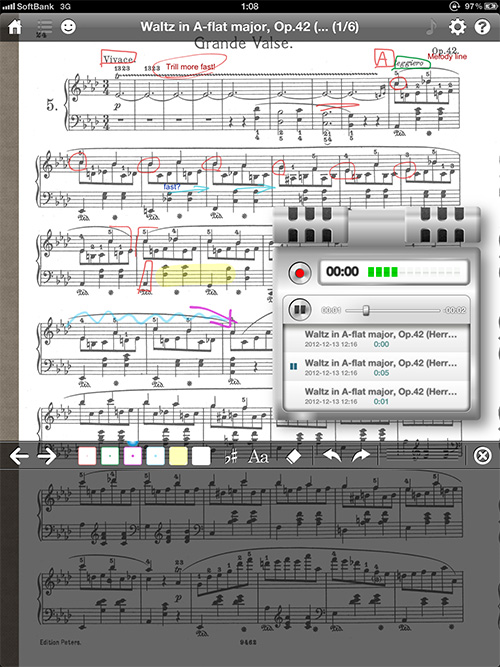

iPad向けの電子楽譜アプリで最も評価が高いのが『piaScore』でしょう。美しいグラフィック・インターフェイスはもちろんのこと、演奏を手助けする数々の機能を備えています。画面に手を触れないで譜めくりを行う「ジェスチャー譜めくり」、ペイントソフトに比肩する書き込みモード、メトロノームやチューナー、バーチャル鍵盤やレコーダーまでもが搭載されています。

さらに、数万曲の楽譜をダウンロードできたり参考演奏の動画や曲目解説を見たりと、音楽活動をサポートする便利な機能が満載されています。

続いてご紹介するのが、演奏している音を認識して自動で譜めくりをする技術が搭載された『フェアリー』です。

表示されている楽譜にあわせてピアノ演奏をすると、その音をiPadのマイクが拾って、今どの部分を弾いているのかを表示し、画面右下までくると、妖精(フェアリー)が自動的に次のページをめくってくれるというとてもユニークなアプリです。

2. 電子楽譜〜コンテンツ編

いくらハードやソフトウェアが揃っても、肝心な楽譜そのものが充実してこないと意味を成しませんね。次に、電子楽譜コンテンツを提供しているサービスについて概観してみましょう。

電子楽譜を販売するサイト(楽譜配信サービス)は2000年頃から登場し始めました。しかし、まだその当時は時代を先取りしすぎていたのか、商業的に軌道に乗ったサービスは多くはありませんでした。

その中でも老舗といえるサイトが『アット・エリーゼ』や『デジ譜』です。2000年スタートですから電子楽譜販売のパイオニア的存在と言えるでしょう。

その後ヤマハ・ミュージック・メディア社がスタートしたサービス『ぷりんと楽譜』は、安定したコンテンツに加えメロディ検索機能やコンビニ受け取りにも対応し、多くの音楽ファンの知るところとなっています。

2006年頃までには沈静化していた楽譜配信サービスの新規オープンですが、ここ数年のタブレット型端末や電子書籍のブームに乗って、また新しくサービスを開始する企業も増えているようです。

楽譜とは縁遠かったような、楽天やTSUTAYAといった大手企業も楽譜配信サービスに乗り出し、さらにこの傾向は強くなっています。いよいよ群雄割拠の様相を呈しつつある電子楽譜市場、ますます目が離せません。

ちなみに、海外に目を向けるとそれこそ数えきれないほどの楽譜ダウンロードサイトが存在します。しかし、中には著作権法に抵触するようななサイトも多いので、利用する側は今まで以上にモラルが問われるでしょう。

3. 電子楽譜〜Finale編

Finaleはバージョン2012c以降、作成した楽譜を「EPUB」形式というファイルに書き出すことができるようになりました。

このEPUBとは、電子書籍に関するアメリカの業界団体、国際電子出版フォーラム (International Digital Publishing Forum, IDPF) が策定した電子書籍用のファイル規格です。タブレット型端末の普及に伴って電子書籍が急速に一般的に浸透していますが、多くの電子書籍はこのEPUB形式で生成されています。

つまり、自分で作成した楽譜をEPUB形式に変換すれば、タブレット内の電子書籍リーダーで閲覧したり、場合によっては電子書籍と同じように作品を売買することができるようになるわけです。いろいろ活用してみてください!

次回は、最終回「Vol.4:Finaleを制するものは電子楽譜を制す!?」

お楽しみに!

4. 関連記事リンク集

《連載「電子楽譜のはなし」》

- Vol.1:最近よく耳にする“電子楽譜”ってなに?

- Vol.2:“電子楽譜”のメリットとは? 紙の楽譜は無くなっちゃうの?

- Vol.3:電子楽譜最新事情

- Vol.4:Finaleを制するものは電子楽譜を制す!?(最終回)

《連載「楽譜浄書のはなし」》

《連載「DTMのはなし」》

《楽譜作成ソフトウェアの導入メリットを考える》

- 濱瀬 元彦氏:ベーシスト/音楽理論家/音楽教育家 Finaleでビ・バップのフレーズをデータベース化し研究に利用、成果を取りまとめ「チャーリー・パーカーの技法」を上梓

- Shota Nakama氏:作編曲家/オーケストレーター/プロデューサー/ギタリスト 楽譜作成ソフトウェアの編集機能を活かし、オーケストラ・レコーディング用の大量の楽譜を読み易く、超高速で制作

- ジョナサン・ファイスト氏:バークリー音楽大学教官 1学期12回にわたりFinaleを用いた記譜法を学べるオンライン・コースを開講している米国ボストンの名門、バークリー音楽大学(Berklee College of Music)での事例から、楽譜作成ソフトウェアを音楽教育に導入するメリットを考える

《Finaleの基本操作を学べるリソース》

- 譜例で操作方法を検索:Finaleオンライン・ユーザーマニュアルより。Finaleで可能なこと、それを行うための操作法が一目で分かり、初心者の方には特にお勧めです。

- クイック・レッスン・ムービー:Finaleの操作方法や便利な機能などを30〜60秒程度の短い映像でご紹介しています。