連載「DTMのはなし」

コンピューターでの音楽制作が一般的になって久しく、音楽ソフトは進化し複合的機能を備えつつあります。 Finaleにも実に様々な機能がありますが、便利である一方で、専門的な機能や用語に困らされることも・・・。 なんとなく敬遠しがちな細かい設定や聞き慣れないメニューも、DTMの話として大きな視野でアプローチしてみれば、より深くFinaleを理解する助けになることでしょう!

Vol.4:DTMってなんだろう(最終回)

前回は、他のアプリケーションと連携を考えることで、音楽制作におけるFinaleの特色や役割を、よりはっきりと見ることができました。

今回は、オーディオやMIDIなどの機材や設定など、制作環境について総合的に見ていきましょう。整った環境での作業は快適で気分の良いものですし、作業効率にもよい影響を与えます。

ー目次ー

1. DTMに必要な機材や環境

2. Finaleのオーディオに関する項目

・2-1. 「プレイバックにMIDIを使用」にしている場合

・2-2. 「プレイバックにVSTを使用」にしている場合

・2-3. 「外部MIDI音源(ハードウェア音源)」を利用している場合

3. FinaleのMIDIに関する項目

・3-1. MIDI機器の入出力設定

・3-2. 同期関連の設定項目

・3-2-1. Finaleをマスターにする場合

・3-2-2. Finaleをスレーブにする場合

・3-2-3. 詳細な同期設定

4. 今回のキーワード

・4-1. スピーカー

・4-2. オーディオ・インターフェース

・4-3. 接続規格

・4-4. 入力端子の規格や形状

・4-5. サウンドフォント

5. おわりに

6. 関連記事リンク集

1. DTMに必要な機材や環境

さて、音楽関連の作業には、どのような機材が必要なのでしょうか。

機材や環境構築といっても人それぞれです。Finaleを例にすると、アプリケーション(Finale)とコンピューターがあれば、楽譜を制作できるので、それで問題なければ、そのままでよいとも言えます。

機材や周辺機器を充実させたい気持ちはあるが、詳しくないから何が必要かもわからない…と、心配することはありません。MIDIキーボードで入力したい、オーディオ環境を良くしたい、といった興味、関心、を持つことで、自然と必要なものが見えてくるものです。

興味、関心から広がる構想の例を考えてみましょう。(キーワードとなる言葉は、後半で解説しているのであわせて参照してください。)

例えば、もしも、コンピューター備え付けのスピーカーの出力(再生音)を物足りなく感じたら(いい音でプレイバックを聴きたくなったら)、より良いスピーカー(もしくはヘッドフォン)を用意することを思いつきます。

そして、スピーカーを繋ぐオーディオアンプもいいものを用意しようか?それともアクティブスピーカーに直接接続しようか…?と構想が広がっていくでしょう。

さらに、コンピューター備え付けのオーディオ端子やヘッドフォンでは物足りなくなったら、オーディオインターフェースという機材があることに気付くでしょう。これを導入すると、オーディオ専門機材ならではの高音質や処理能力向上、付加機能を味わうことができます。接続する規格についても、USB?それともPCIeやThunderbolt?と考えることになります。

また、入出力端子の規格や形状、数は?マイクプリアンプは必要だろうか?と、確認すべきことも明確になっていきます。 以下はインターフェースの一例ですが、1つのインターフェース上にとてもたくさんの規格の端子が搭載されているのがわかります。

さらにこだわれる要素もあります。ケーブルや電源です。すべてのケーブルには品質があります。信号を伝えるのに直接関わる部分なので、やはり音質などには影響があります。

どこにどのくらいこだわるかは人それぞれだと思いますが、一点豪華主義にしても、他の部分がボトルネックとなり性能を活かせないこともあります。

1本何万円もする高価なケーブルを導入しても、スピーカーがおもちゃのようではダメでしょうし、各部のバランスがとれていてこその快適環境でしょう。

機材のスペック(機能)や規格を理解するのは難儀なものですが、興味・関心を持つことで、自然と情報が集まってくることでしょう。

音の出口について考えてみたので、次はパソコン内部での設定などを見てみましょう。Finaleにおけるオーディオ関連の設定にはどういったものがあるのでしょうか。

2. Finaleのオーディオに関する項目

Finaleのオーディオ出力は、OSの設定とうまく連動することもあり、普段はあまり意識することもありません。

この図は、Windows OSのサウンド設定ですが、再生用に指定されているデバイスには「既定のデバイス」として緑のチェックが入っています。特に指定をしなければ、Finaleのプレイバックもここから音が出ます。

※サウンド画面は、コントロールパネル>ハードウェアとサウンド>オーディオデバイスの管理 で開けます。これはOS側の設定です。

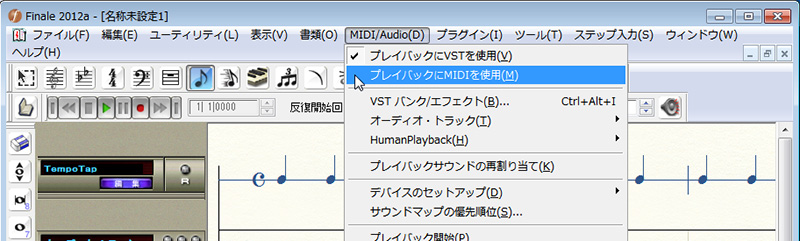

あえてOSとは別のデバイスからFinaleの音を出したい場合は、ちょっと注意が必要です。プレイバック音源によって設定場所が違います。 プレイバック音源に何を指定しているかは「MIDI/Audioメニューのプレイバックに○○を使用」で確認できます。

2-1. 「プレイバックにMIDIを使用」にしている場合

「プレイバックにMIDIを使用」を選択している場合は、Finaleに付属する「SmartMusicソフトシンセ」でプレイバックされます。これはサウンドフォントという仕組みのソフト音源です。

この音源の音の出口の設定(出力デバイス)は、「MIDI/Audio>デバイスのセットアップ>MIDIセットアップ(MacではMIDI/内蔵スピーカーのセットアップ)を開いて「SmartMusicソフトシンセの設定」ボタンをクリックして開いた「ソフトシンセの設定」画面の、「出力デバイス」で指定します。

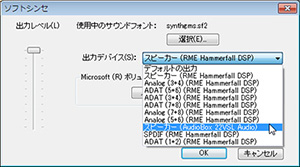

2-2. 「プレイバックにVSTを使用」にしている場合

もう1つの付属音源「Garritan Instrument for Finale」を鳴らしている場合の、音の出口を決める設定は、「MIDI/Audio>デバイスのセットアップ>オーディオ設定」を開いて、オーディオ出力の「出力デバイス」で指定します。

このように、音源の種類によって、出力デバイスを設定する場所が異なるので注意が必要です。SmartMusicソフトシンセでプレイバックしているのに、オーディオ設定で出力先を変更して「出力先を変更できないぞ??!」とならないように気をつけましょう。

もうひとつ、音源の説明をしておきます。

2-3. 「外部MIDI音源(ハードウェア音源)」を利用している場合

ソフトシンセが充実した現在、ハードウェアのMIDI音源を利用する機械も減ってきました。しかしFinaleは、電子ピアノやシンセサイザーなど外部の音源を鳴らすこともできます。コンピューターの処理能力がまだまだだった昔の時代は、こちらが主流でした。 (※外付け鍵盤でソフト音源を鳴らすのとは異なります。それは前述の2つですので、はっきりと区別しましょう。)

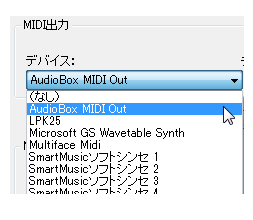

この場合は、MIDIセットアップ にて「MIDI出力」に正しく外部音源(もしくはMIDIポート)が選択されているかを確認しましょう。 (※MIDIセットアップについては、次項も参照してください。)

音が鳴るのは外部の機材なのでFinaleでのオーディオ出力は関係しません。音が出るのは、外部機材のスピーカーや出力端子です。

ちなみに、少々ややこしくなりますが、リアルタイム録音時にメトロノームを鳴らす場合は、メトロノーム用の出力設定をコンピューター側で設定することになるので、外部音源の音とあわせて2つのオーディオ出力を別々に管理することになります。

PCスピーカーからメトロノーム音を出して、外部音源はまったく別のところから出力してもよいのですが、複数のオーディオ出力をまとめて管理できる「ミキサー」を導入する、オーディインターフェースのインプットに外部音源の音を入力して、メトロノーム音(コンピューター(Finale)の音)とミックスする、などの方法もあります。

これも、必要にせまられて機材や設定を考えて環境構築に至る一例ですね。

3. FinaleのMIDIに関する項目

外部MIDI音源の話がでてきたので、MIDI関連の設定について見ておきましょう。

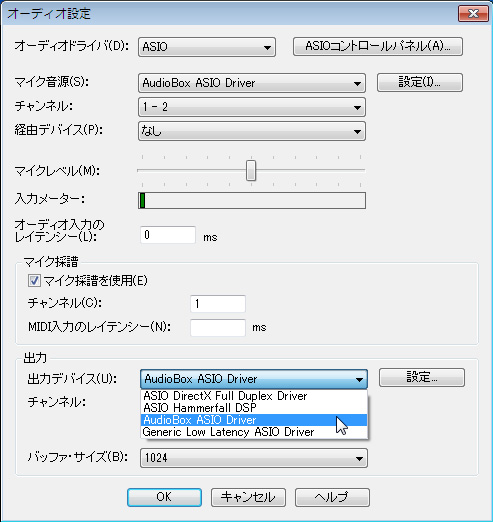

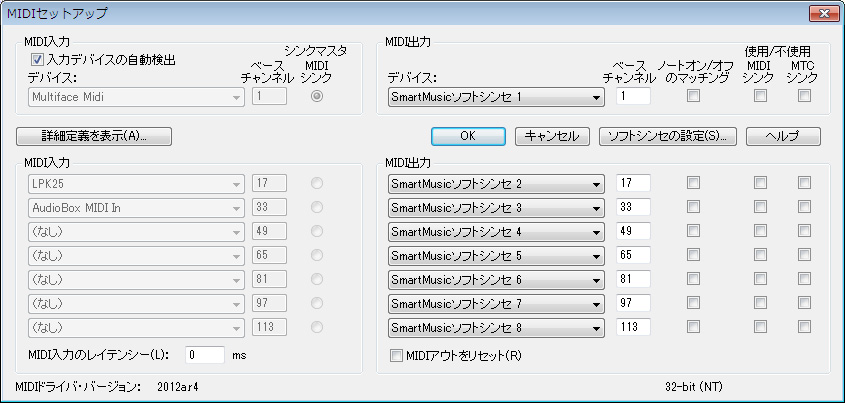

MIDI/Audioメニュー>デバイスのセットアップ>MIDIセットアップを開くと、MIDI関連の項目設定をおこなえます。

3-1. MIDI機器の入出力設定

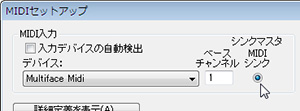

音符入力するためのキーボードを設定するには「MIDI入力」で指定します。「入力デバイスの自動検出」のチェックを外すと、グレーアウトしている設定も、お好みの設定へ変更できるようになります。

「MIDI出力」は、「プレイバックにMIDIを使用」を選択している時に鳴らす音源を指定します。通常はSmartMusicソフトシンセが選ばれていますが、外部音源の接続されたMIDI端子に切り替えることもできます。

(※USB接続タイプなら楽器名が直接表示されます。なお、「プレイバックにVSTを使用」を選択している場合は、この設定項目は無効です。)

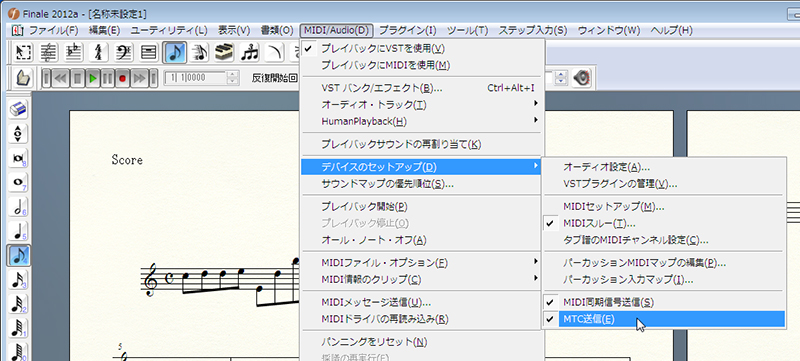

3-2. 同期関連の設定項目

音楽制作では、しばしば機材を連携(同期=シンク)することがあります。MIDIクロックや、より精度の高いMTC(MIDI Time Code)などは比較的一般的な同期信号であり、Finaleにもそれらの設定項目が用意されています。

楽譜制作では機器を同期する機会はあまりないかもしれませんが、今回は環境構築のお話ですので、以下に少し紹介しておきます。(実際に活用するにはMIDI同期に関する知識が必要になります。)

3-2-1. Finaleをマスターにする場合

マスターとは、相手の機器のテンポや挙動をFinaleに従わせる状態です。

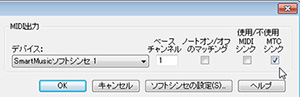

MIDI設定画面を開き、MIDI出力エリアの「使用/不使用 MIDIシンク、MTCシンク」で、同期信号を相手の機器へ送るデバイスにチェックを入れます。

また、MIDI/Audio>デバイスの設定>MTC送信 にもチェックを入れます。

これでFinaleを再生すれば、相手の機器もFinaleに追従して動作します。

コンピューターを2台用意して、Finaleで楽譜表示したものと、一方でMTCのスレーブになれるDAWを起動したコンピューターを連携させることもできます。

(※相手側の機器でも正しくMIDI同期設定や接続ができている必要があります。)

3-2-2. Finaleをスレーブにする場合

スレーブとは、Finaleが相手の機器のテンポや挙動に従う状態です。

MIDI入力エリアにある「シンクマスターMIDI」のラジオボタンをオンにします。

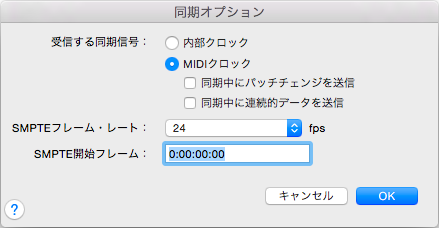

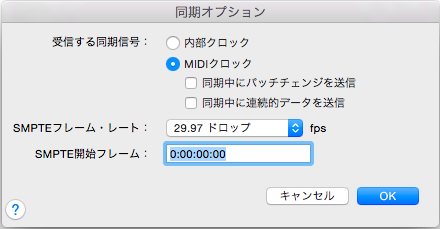

次に、「書類>同期オプション」を開いて「MIDIクロック」を選択します。これで、指定した入力デバイスから入って来た同期信号を受けて同期します。

マスター機器を再生、停止、巻き戻し、をするとFinaleの再生位置もそれに従います。

実践的補足をしておくと、マニュアルを見る限り、スレーブになるときは再生時の楽譜スクロールをオフにすることを推奨しています。

ちなみに、とある場所でデモンストレーションをする機会があり、Finale用PCともう一台のPCのDAWと同期させて、プロジェクターに楽譜表示しながらマルチ・オーディオでオケを鳴らして生演奏をしたことがありますが、曲終盤でいつのまにか同期が外れて別々に再生されていました。(幸いずれることなく最後まで演奏できました。)

もし本番で利用する場合は、入念な機材設定リハーサルをされることをオススメします。

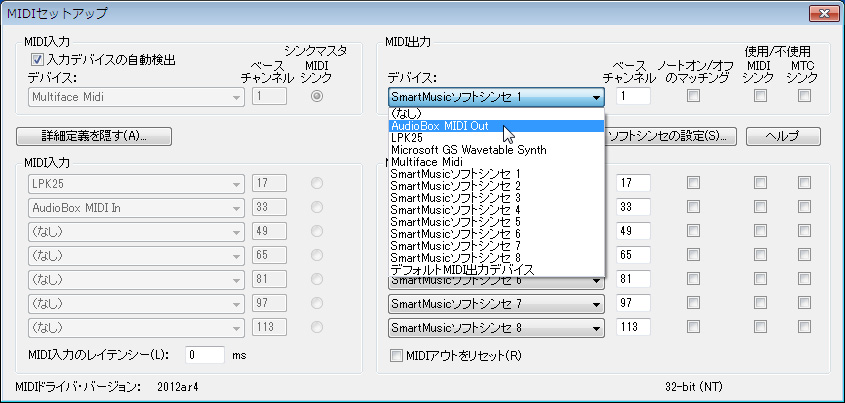

3-2-3. 詳細な同期設定

書類メニュー>同期とムービーのオプションでは、映像機器との同期によくでてくる「SMPTE」(シンプティと発音します)や「フレームレート」などの項目があります。

SMPTEはオーディオによる同期信号であり、MTCはMIDI信号ですが、どちらも絶対時間でタイムを管理しています。MTCからSMPTEに変換されたり、その逆に変換されたりして同期にはよく使われます。

同期には知識が必要であり、複雑な設定をしなければいけないなど、なかなか敷居が高いですが、このような設定もFinaleにはちゃんと用意されているのですね。

4. 今回のキーワード

前半に出てきたキーワードをあらためて確認しておきましょう。

馴染みある用語から、ちょっと専門的な内容まで、音楽環境を構想するヒントになるような事柄を並べてみます。

4-1. スピーカー

音の最終的な出口です。電気信号から物理的な空気の振動に変換されます。

アンプを内蔵して自ら増幅できるものをアクティブスピーカーといいます。スピーカーの電源スイッチをオンにすればすぐに音が出せます。

別途アンプが必要なものはパッシブスピーカーといいます。アンプで増幅するのでスピーカーのコンセントは必要ありません。

音楽制作に用いられるモニタースピーカーは、素直な音に聞こえることが重要視されます。鑑賞用のリスニングスピーカーは、いい音に感じるようにチューニングされていたりもします。

4-2. オーディオ・インターフェース

パソコンに接続して、音の入出力の処理をおこなう機器です。オーディオ・デバイス、サウンドカード(ボード)という場合もあります。

コンピューターにスピーカーがついているならサウンドカードが内蔵されていることになります。それとは別に、より専門的な音処理を求めて、外付けのオーディオ・インターフェースを用意します。

「音質」の面で言うと、CD品質よりもさらに高音質な192kHz/24ビットなどに対応するハイグレードなものもあります。

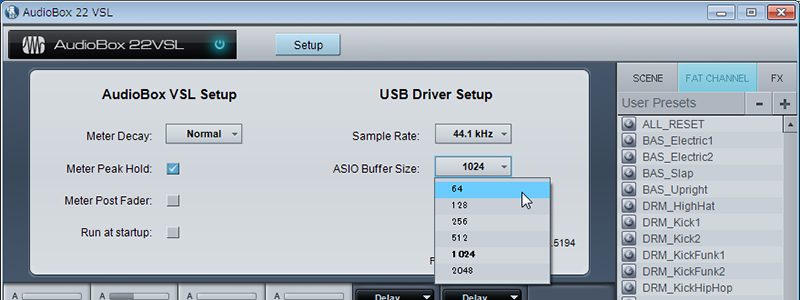

「処理能力」はレイテンシー(=オーディオ・バッファ)の数値が影響します。

レイテンシーを小さくすると、鍵盤を弾いた時のソフトシンセの反応をよくできるなど快適です。PC備え付けのものは数値を小さくできないものもあり、反応が鈍く感じます。

無理に小さくしすぎるとPCの処理が間に合わず音がブチッと途切れたり、挙動が不安定になります。どこまでレイテンシーを小さくして反応を良くできるか、大きくして安定させられるかがポイントになります。

ソフトミキサーなどの「付加機能(ユーティリティ)」が付属するものもあります。

ソフトミキサーにより自由にルーティング(配線)を設定できたり、エフェクトを内蔵していたり、と最近のインターフェース(のドライバやユーティリティ)には高度な機能が付属しています。

なお、オーディオ・インターフェースは、DAC(=D/Aコンバーター、デジタル/アナログ・コンバーター)と呼ばれることもあります。パソコンで音楽を聴くといった特集などでは、DACと呼ばれることが多いようです。

音楽制作用として売り出されたものが、音質を評価されオーディオ愛好家に鑑賞用DACとして使用されることもあります。

iTunesやWindows Media PlayerといったOS付属のオーディオ・プレイヤーも、DACを通して出力するととても良い音で鑑賞できます。

(※音の良さはオーディオ・ファイルの情報に依存します。あくまでファイルが本来持つ音の良さを再現できるという意味です。)

4-3. 接続規格

インターフェースを接続する方法には、USBなど他の周辺機器でもおなじみの規格があります。

USB3.0対応のものや、大容量のデータ転送が可能なThunderboltも注目されています。

iPhoneやiPadでつかえるCCモード(=クラス・コンプライアント・モード)に対応しているインターフェースも話題です。

4-4. 入力端子の規格や形状

自分に必要な入出力端子を把握するのはとても大切です。機能やスペックを調べずにインターフェースを購入したところ、「デジタル端子がない!」「マイク録音したいのにマイクプリアンプが付いていない!」「48Vのファンタム電源を送れないのでコンデンサマイクが使えない!」などに後から気付いたとしても後の祭りです。

マイクやエレキギターはそのままでは信号が弱いので、プリアンプで増幅します。シンセサイザーや外部ミキサーから録音(ライン入力)するならプリアンプは必要ありません。ギター用のプリアンプは「Hi-Z端子」と表現されています。

なお、高品位のプリアンプを別途用意するので、インターフェースにはプリアンプはいらない!という選択肢ももちろんアリです。

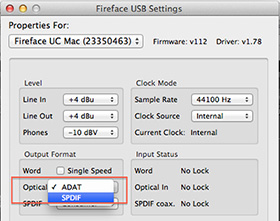

端子の形状は少々ややこしいものもあります。例えば、オプティカル端子が使われるADAT規格は1つで8チャンネル扱えますが、まったく同じポートを使うS/PDIFは1本で2チャンネルです。

そのS/PDIFは、オプティカルの他にコアキシャルという接続方法でも送れるので、ADATでオプティカルが塞がっていたら、コアキシャル接続する、という使用法もあります。

融通が利きますが、最初はちょっと戸惑いますね。

この写真のうち、左の2つはオプティカル端子、右はコアキシャルです。

端子の規格や形状はややこしいものですが、メーカーのサイトやパンフレットに記載されているので、しっかりと確認したいものです。

あらたに注目を集めつつある規格もあります。最近実用的になってきたMADI規格はオプティカル・ケーブル1本で64チャンネルを扱え、ケーブルの長さは2kmでもOKというスゴイものです。

4-5. サウンドフォント

サウンドフォントはMIDI音源用の音色とも言えるもので、フリーで配布されているサウンドフォントもたくさんあります。 SmartMusicソフトシンセでは、拡張子.sf2のサウンドフォントデータに対応していますが、すべてのサウンドフォントを読み込める訳ではありません。

いかがだったでしょうか、その言葉だけを聞くと、難しい専門用語のように感じても、話の流れからイメージしたり、自分の希望を実現するためのキーワードだと考えれば、自ずと理解しやすくなるのではないでしょうか。

5. おわりに

<難解話をお読みいただき、ありがとうございました>

クラブフィナーレの「楽譜づくりについて知ろう!」コーナーにて、「DTMのお話」という一貫した視点から連載してまいりました全4回のこの連載も今回で最終回です。

DTMを深く深く学んだその先は、音楽をより楽しめる知識、自分のやりたい構想を実現する技術、へと繋がっていると信じております。

お伝えしてきた事柄が、Finaleをさらに深く使いこなすきっかけとなり、ひいては皆様の活動の一助となれば、連載者冥利に尽きるというものです。

おしまい。

<連載著者:近藤隆史>

文教大学 情報学部、東京音楽大学 音楽教育専攻で非常勤講師をつとめる。東京音楽大学でトロンボーンを学び、多数の音楽ソフトウェアやハードウェアの企画・開発・サポートといった音楽制作関連の業務に携わる。演奏や制作の音楽活動を継続しつつFinaleほか音楽ソフトの解説本執筆もおこなっている。

6. 関連記事リンク集

《連載「電子楽譜のはなし」》

- Vol.1:最近よく耳にする“電子楽譜”ってなに?

- Vol.2:“電子楽譜”のメリットとは? 紙の楽譜は無くなっちゃうの?

- Vol.3:電子楽譜最新事情

- Vol.4:Finaleを制するものは電子楽譜を制す!?(最終回)

《連載「楽譜浄書のはなし」》

《連載「DTMのはなし」》

《楽譜作成ソフトウェアの導入メリットを考える》

- 濱瀬 元彦氏:ベーシスト/音楽理論家/音楽教育家 Finaleでビ・バップのフレーズをデータベース化し研究に利用、成果を取りまとめ「チャーリー・パーカーの技法」を上梓

- Shota Nakama氏:作編曲家/オーケストレーター/プロデューサー/ギタリスト 楽譜作成ソフトウェアの編集機能を活かし、オーケストラ・レコーディング用の大量の楽譜を読み易く、超高速で制作

- ジョナサン・ファイスト氏:バークリー音楽大学教官 1学期12回にわたりFinaleを用いた記譜法を学べるオンライン・コースを開講している米国ボストンの名門、バークリー音楽大学(Berklee College of Music)での事例から、楽譜作成ソフトウェアを音楽教育に導入するメリットを考える

《Finaleの基本操作を学べるリソース》

- 譜例で操作方法を検索:Finaleオンライン・ユーザーマニュアルより。Finaleで可能なこと、それを行うための操作法が一目で分かり、初心者の方には特にお勧めです。

- クイック・レッスン・ムービー:Finaleの操作方法や便利な機能などを30〜60秒程度の短い映像でご紹介しています。