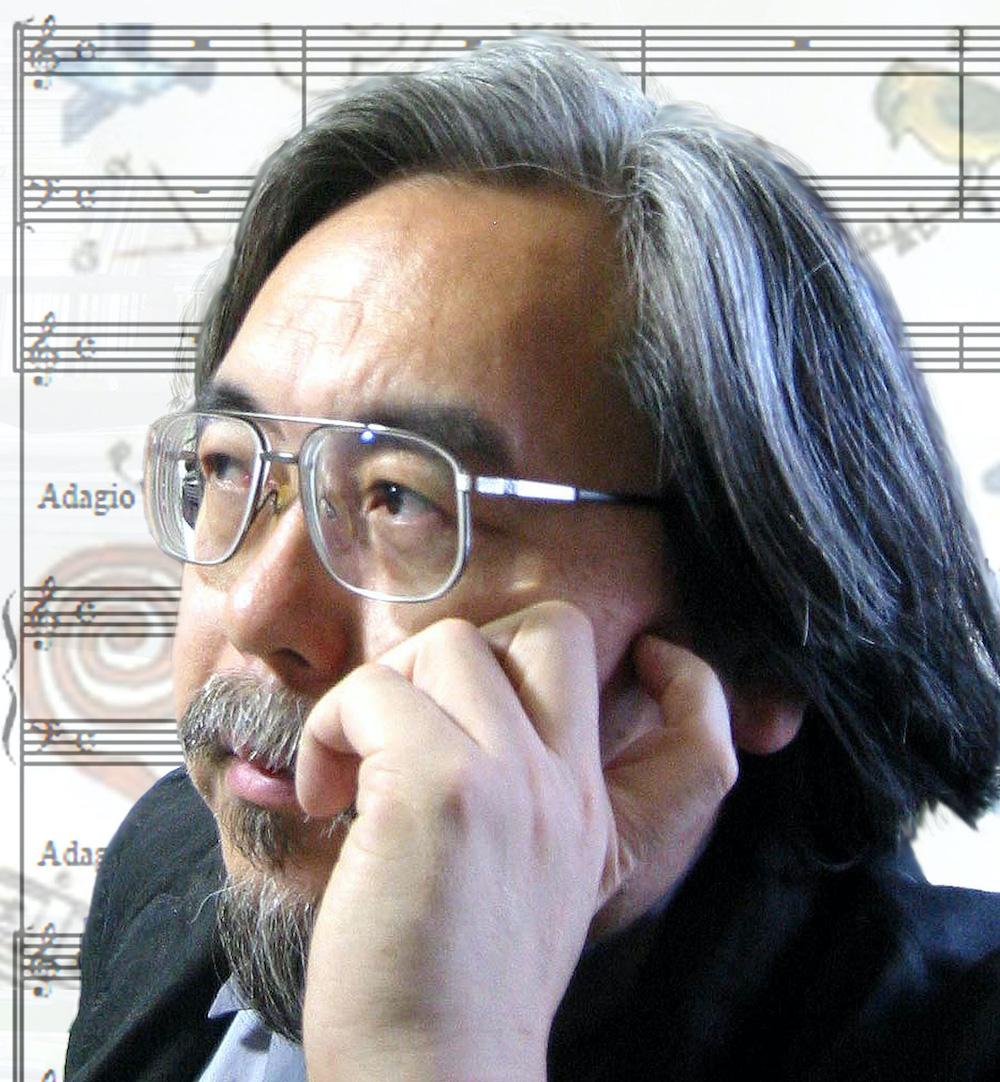

第2回:吉松 隆さん

Finaleのマニュアル車みたいなところがいい。

吉松 隆(よしまつ・たかし)プロフィール

1953年東京生まれ。慶應義塾大学工学部を中退後、一時松村禎三に師事したほかはロックやジャズのグループに参加しながら独学で作曲を学ぶ。1981年に「朱鷺によせる哀歌」でデビュー。以後いわゆる「現代音楽」の非音楽的な傾向に異を唱え、調性やメロディを復活させた「新(世紀末)抒情主義」および「現代音楽撲滅運動」を主唱、5曲の交響曲を始めとするオーケストラ作品を中心に、〈鳥のシリーズ〉などの室内楽作品、〈プレイアデス舞曲集〉などのピアノ作品のほか、ギター作品、邦楽作品、舞台作品など数多くの作品を発表する。1998年からイギリスのシャンドス(Chandos)とレジデント・コンポーザーの契約を結び全オーケストラ作品が録音された。太宰治原作の映画「ヴィヨンの妻〜桜桃とタンポポ〜」(2009年)の音楽で日本アカデミー賞優秀音楽賞を受賞。TVアニメ「アストロボーイ/鉄腕アトム」(2003年)、NHK大河ドラマ「平清盛」(2012年)の音楽を担当。その他、評論・エッセイなどの執筆、音楽番組の解説者、イラストレイターとしてしても活躍中。著書に「図解クラシック音楽大事典」(学研)、「夢みるクラシック交響曲入門」(筑摩書房)、編著書に「クラシックの自由時間」(立風書房)などがある。

■ ホームページ: 『吉松隆 交響曲工房』

私がクラシック音楽に興味を持ち始めるようになったのは、普通の音楽家の常識からするとかなり遅くて、中学3年生の時です。受験勉強まっただ中の時にベートヴェンの『運命』に運命的に(笑)出会ってしまい、衝撃を受けて交響曲の作曲家を志すようになったんです。それで高校は、オーケストラ部があるという理由で慶応高校を志望しました。要するに、オーケストラ部に入ってそこで自分の交響曲を演奏させてしまおう、という遠大なる計画だったわけです(笑)。高校では予定通りオーケストラ部に入ってひたすら作曲の勉強をしていましたね。1971年に慶応大学の工学部に進学したのは、そもそも「これからは音楽をやるにもコンピューターは必要だろう」と思ったからなんです。

いやいや、当時のコンピューターというのは、まだ個人で所有できるようなものではまったくなくて、まさに巨大な電子計算機でした。しかも、やれることといったら、せいぜい加減乗除の四則計算と簡単な指数関数くらい。ですから「コンピューターを使って作曲をする」なんて到底ほど遠いものでしたよ。

作曲そのもは五線紙とペンさえあればできるわけですが、私は作曲したものをシュミレートする手段としてコンピューターを使えないものかとずっと試行錯誤してきました。その過程には、60年代末に登場したシンセサイザーやマルチ・トラックレコーダーなんかを導入して無理矢理オーケストラっぽいサウンドを作り出したりもしてましたね。70年代末から80年代になるといわゆるパーソナル・コンピューターが生まれ、MIDIの規格が出来たりして、コンピューターで作曲ができる可能性がようやく出てきた、という感じです。

Finaleが世に出た80年代末頃のコンピューターの性能は今では考えられないくらい貧弱なものでした。Finaleを含めて色々な楽譜作成ソフトを試してみましたが、スコア1ページ表示するのに何分も待たなければいけなかったりしてね。だから当時のFinaleは正直言って、作曲ツールとしては使い物にならなかったです。

コンピューターやプリンターの性能も向上してきた90年代末から2000年くらいになって、ようやく実用に耐えうるような環境が整ってきました。バージョン97から本格的に使い出して、2005年頃からはもう完全に手書きからFinaleにシフトしましたね。

スケッチを手書きするくらいで、あとは殆どFinaleに依存してます。

手書きの楽譜には作曲家によってそれぞれ味わいや個性があって、場合によってはその筆致が音楽の意図さえも伝えられることがあります。そこがコンピューターで楽譜を作ることで見た目が画一的になってしまうのはちょっと寂しい気もしますが。自分が作曲家として歩みだしてから40年、創作の環境はまったく様変わりしましたね。

そうですね。子供の頃からの手書きによる膨大なアナログ作業の経験というのがあって、その上に現在のコンピューターによる作業があるわけです。つまり若い時にはルーティン・ワークを含めた膨大な手作業があって、それが音楽の修業になっていた。でも、年を取ってくるとそういう細かい膨大な作業がしんどくなる。体力もなくなってきますし、目も悪くなりますし(笑)。そんな時、それに替わって細かい作業を肩代わりしてくれるコンピューターが徐々に手伝ってくれるようになった。これは非常にありがたいことだったんです。今では、例えばiPadを持ってなかった頃ってどうしてたか思い出せないくらい、便利な機械が生活にとけ込んでいますけど、めまぐるしいスピードで進化していくテクノロジーを享受しながら、その一方でアナログ時代の苦労も知っている。そういう意味では私くらいの世代が一番恩恵に与かった世代なのかもしれませんね。

そりゃあたくさんありましたよ。操作方法を習得するまでは、手書きの方が断然速いわけですからね。 私の場合は、交響曲第3番をなかば強引にFinaleで完成させて(1998年)、その過程でFinaleの操作もマスターしていきました。それ以降はコンピューターならではの利便性の方が優って、手放せない存在になりました。それから、データの保存については相当悩まされましたね。突然データが消えてしまったり、エラーが起きてファイルが開けなくなってしまったりと、アナログ時代にはなかった新しい悩みが出てくるわけです。

恐ろしいですよ。開けなくなったらどうするんだろうという恐怖と毎日戦っています。最初の頃は、Finaleで完成させたうえに、手書きで全て写譜し直したりもしていましたよ。コンピューターなんか信用しちゃいけません(笑)。

日々のバックアップもそうですが、ハードやソフトの会社が倒産してしまうとかサービスの提供を辞めてしまうとか、そういうことにも左右されてしまう危うさもあります。Finaleが無くなってしまったら本当に困るので、よろしくお願いしますよ!(笑)

ええ、Finale以外にも色々試してみたことはありますが、結局Finaleに戻ってきちゃうんですよね。今までずっとFinaleで作ってきていますからデータの互換性の問題もありますが、何と言っても我々プロの作曲家にとっては、こと細かい調整ができるという面で、やっぱりFinaleなんですよね。Finaleは、車に例えるとマニュアル車みたいなものなんです。マニュアル車はアクセルを踏めばただ動くというわけではなくて、上手く操縦できるまでに多くの練習が必要です。でもひとたび操作をマスターしてしまえば、微妙なコントロールも思いのままになって、それが愛着だったり喜びになります。Finaleはそんなマニュアル車みたいなところがいいんだと思います。

若い頃は、自分で作った楽曲を本物のオーケストラで鳴らしたいという気持ちが作曲のモチベーションになっていたものですが、今ではFinaleがそれなりのクオリティで自動演奏をしてくれますからね。今作曲の勉強をしているような若い世代にとっては、作曲をする動機というものが変わってきているかもしれません。

それから、最近ではプレイバックの性能もいいので、デモ音源作りも簡単になりました。Finaleの音でも「どんな曲なのか」ということを70%くらいは伝えることができますから、完成した作品を指揮者や演奏家に事前に聴いてもらえるメリットも大きいですね。

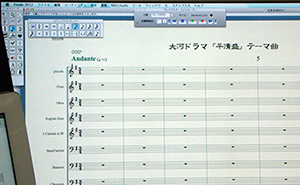

もちろん仕事の進め方も変わりました。今回の大河の仕事では1年足らずで600ページものスコアを書き上げてしまいました。手書きだったら完全に不可能だったことです。Finaleのおかげでこなせてしまう仕事量が増えてしまったわけで、つまりFinaleとは身を持ち崩す悪魔のソフトです(笑)。

コンピューターに面倒な作業を肩代わりしてもらって楽することが、果たして作曲にどういう影響を及ぼすかはよく分かりません。古くさい考え方かもしれませんが、修業というのは、基礎を叩き込むことであり、単純作業の繰り返しです。それは確かにつらくて面倒で労力ばかりかかる過程なんですが、それを飛ばしてしまって結果だけ抽出するのでは、そもそも「音楽を作る」という意味がないような気すらします。

かといって、このような流れを悲観しているわけではありませんよ。今まであり得なかった新しいものが生まれる可能性も楽しみです。例えば「ピアノ50台とフルート80本」の編成だって、簡単にコンピューター上でシミュレートできるわけですから。

アナログ時代の良さや苦労話は、私たちの世代がどんどん伝えてあげればいい。先人達の苦労の積み重ねで今があるということを承知したうえで、最新のテクノロジーを駆使して新しいことにチャレンジすればいい。音楽に限った話ではないですが、何事も大きな壁に立ち向かって努力したり工夫したりすることが大事なので、それだけは忘れないでほしいですね。

手書きでは図形など特殊な表現も好き勝手にできるのですが、Finaleではそうもいかない。だから、自由自在にグラフィックを書き込めるレイヤーが1枚あるといいと思います。あとは、Finaleシリーズは一般ユーザー向けに敷居を下げていくような製品展開をしているように思いますが、逆に、マニュアル車のギアをより複雑にして、もっと難解なことも表現できるような方向にも開発を進めてもらいたいですね。『Finale Pro』なんて製品名でね(笑)。どんなに高くても買いますよ!

あとは、第1稿、第2稿…と管理できるようにヒストリー機能があったり、最近出たiPadのアプリでも編集ができるようになるといいですね。

ワープロ・ソフトで原稿を書いても、「コンピューターが小説を書いてくれる」わけではないですよね。それと同じで、Finaleを使ったからといって、曲のアイデアが湯水のように湧いてくるわけでもありません。念のため(笑)。作曲するのはあくまでも自分。Finaleは面倒な作業を的確にこなしてくれる助手のような存在です。忠実で可愛いアシスタント、末永くお付き合いください。

関連記事リンク集

《プロのFinale活用事例:アーティスト別》

- 都倉 俊一氏:作曲家/編曲家/プロデューサー “現場ではすぐにスコアを書き換えなくてはいけないことがある。するとパート譜の修正もたくさん必要になりますよね。その作業が、Finaleのおかげでとっても楽になったことが印象的でした”

- 外山 和彦氏:作編曲家 “手書き時代はスコアを切り貼りしたり苦労をしたものですが、Finaleを使うことで圧倒的に便利になりましたね。仕事場にはもう五線紙がありませんよ”

- 吉松 隆氏:作曲家 “我々プロの作曲家にとっては、こと細かい調整ができるという面で、やっぱりFinaleなんですよね。Finaleは、車に例えるとマニュアル車みたいなものなんです”

- 佐久間 あすか氏:ピアニスト/作曲家/音楽教育家 “Finaleは楽譜のルールを学習するためのツールにもなっているんだなと思います。楽譜が分かるようになれば、読む時の意識も変わります”

- 栗山 和樹氏:作編曲家/国立音楽大学教授 “Finaleを使えば「バージョン2」を簡単に作れることは大きなメリットですね。特に作曲面でトライ&エラーを繰り返すような実験授業では、Finaleでデータ化されている素材は必須です”

- 櫻井 哲夫氏:ベーシスト/作曲家/プロデューサー/音楽教育家 “Finaleの普及で、演奏現場では以前は当然だった殴り書きのような譜面はほとんど見られなくなり、「これ何の音?」などと余計な時間も取られず、譜面に対するストレスがかなり減りました”

- 紗理氏:ジャズ・シンガー “ヴォーカルだと特に、同じ曲でもその日の気分やライブの演出によって、キーを変えたい時がよくあるんです。そんな時でもクリックひとつで移調できるわけですから、これはものすごく便利です”

- 赤塚 謙一氏:ジャズ・トランペット奏者、作編曲家 “作る人によってレイアウト、線の太さ、フォントの選び方など好みがあり、手書きのように作った人の「らしさ」が表れます。この辺がFinaleに残されたアナログな良さかも知れません”

- 本田 雅人氏:プロデューサー/作曲家/サックス奏者 “手書きでは本当に大変でしたけど、Finaleに慣れてきてからは随分と楽になって作業の効率は圧倒的に良くなりましたね。ビッグバンドとか吹奏楽とか、編成の大きな場合にはすごく助かります”

《プロのFinale活用事例:テーマ別》

- 『アナ雪』主題歌Let It Goのグローバルな音楽制作を影で支えたFinale 主題歌Let It Goの完成テイクをFinaleで採譜後、世界中のスタジオに配布し、25種類の言語で翻訳しボーカル録音したエピソードをご紹介

- Finaleで育った18歳の天才作曲家 ミネソタ州音楽教育協会作曲コンテストで5回連続優勝、シューベルト・クラブが主催するメンターシップ研修生に3度選ばれた高校生作曲家にインタビュー

- 『アナ雪』のオーケストレーションを担当したTim Davies氏のスーパーFinale術 iPadでプログラムしたコントローラーも駆使してあらゆる操作をショートカットとして登録し、手間を削減。Finaleでみるみるうちにオーケストレションが完成していく様子を捉えている動画をご紹介

《楽譜作成ソフトウェアの導入メリットを考える》

- 濱瀬 元彦氏:ベーシスト/音楽理論家/音楽教育家 Finaleでビ・バップのフレーズをデータベース化し研究に利用、成果を取りまとめ「チャーリー・パーカーの技法」を上梓

- Shota Nakama氏:作編曲家/オーケストレーター/プロデューサー/ギタリスト 楽譜作成ソフトウェアの編集機能を活かし、オーケストラ・レコーディング用の大量の楽譜を読み易く、超高速で制作

- ジョナサン・ファイスト氏:バークリー音楽大学教官 1学期12回にわたりFinaleを用いた記譜法を学べるオンライン・コースを開講している米国ボストンの名門、バークリー音楽大学(Berklee College of Music)での事例から、楽譜作成ソフトウェアを音楽教育に導入するメリットを考える

《Finaleの基本操作を学べるリソース》

- 譜例で操作方法を検索:Finaleオンライン・ユーザーマニュアルより。Finaleで可能なこと、それを行うための操作法が一目で分かり、初心者の方には特にお勧めです。

- クイック・レッスン・ムービー:Finaleの操作方法や便利な機能などを30〜60秒程度の短い映像でご紹介しています。