『アナ雪』のオーケストレーションを担当したTim Davies氏のスーパーFinale術

映画『アナと雪の女王』のヒット要因のひとつに「音楽の素晴らしさ」が挙げられますが、あの壮大なオーケストレーションは、ティム・デイヴィス(Tim Davies)氏がFinaleで作り上げたものでした。ハリウッドの音楽制作現場では、作曲、アレンジ、オーケストレーションが分業されていることも多く、明確に「オーケストレーター」というポストが存在し、プレイヤーが実際に音を出すための唯一の資料=楽譜の整備を託された非常に重要なポジションです。

デイヴィス氏はオーストラリア出身の音楽家で、今ハリウッドで最も多忙なオーケストレーターの一人。コンダクターとしても活躍しており、『アナと雪の女王』のオーケストラ収録の際の指揮もデイヴィス氏が務めました。もちろん『アナ雪』だけではなくデイヴィス氏が関わった作品は枚挙にいとまがありません。

そんなデイヴィス氏は自身のホームページ内で「deBreved」という教育的プロジェクトを展開しており「管弦楽法の教科書には載っていない、オーケストレーションのテクニック」を惜しげもなく披露しています。最先端の現場で行なわれているテクニックが詰まったこれらの記事はかなり価値の高いものではないでしょうか。

▼deBreved

http://www.debreved.com

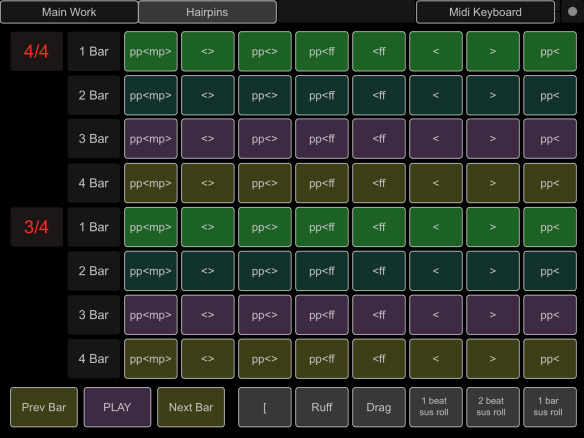

deBrevedの記事のひとつとして10月8日にポストされた1時間に及ぶ動画はまさに圧巻の内容でした。 Finaleを駆使して、みるみるうちにオーケストレションが完成していく様子を捉えている動画ですが、驚くべきはデイヴィス氏はFinaleのメニューバーから項目を選択する操作はほとんど行なっていないという点です。iPadでプログラムしたコントローラーも駆使してあらゆる操作をショートカットとして登録し、手間を削減することに徹底しています。

デイヴィス氏のスーパーFinale術とは、ショートカットを用いることで「ルーティンワークをいかに一瞬で終わらせるか」に尽きます。通常であれば4手も5手もかかるような作業を数秒で処理しています。

動画は英語ですし、1時間以上の内容全てを視聴するのは大変ですから、見所をいくつかご紹介しましょう。

このデイヴィス氏の動画から何かヒントを見つけていただくことができれば幸いです。

[冒頭〜12:20あたり] スタンダードMIDIファイル(SMF)をそのまま読み込んだだけではクオンタイズをかけても音価が乱れてしまうので、DAW(デイヴィス氏はDigital Performerを使用)側で事前にクリーニングをかけている。

[12:40あたり] DAWでSMFを書き出し、Finaleで展開するまでの操作を、iPadのボタンひとつで自動処理されるように設定している。

[15:00あたり] SMFをFinaleにインポート後、スクロール表示、自動全休符を非表示、五線属性一括変更、小節番号の設定、クレジットの入力といった作業を自動化し、瞬時に作業し易い状態に整えている。

[15:38あたり] 複縦線を付ける操作をショートカットにより自動化している

[16:15あたり] 五線のグループ化と括弧の追加を自動処理

[17:00あたり] 別の五線に入ってしまった音符を正しい五線に移動する処理を、ショートカットを駆使して高速に行なっている。

[17:36あたり] 「編集中のレイヤーのみ表示」「レイヤー移動」の処理を自動化し、レイヤー間の音符コピーを高速に行なっている。

[19:08あたり] 和音から単音だけを取り出す操作「パートの分離」を自動化し、高速にパートの振り分けを行なっている。

[20:05あたり] トレモロ記号の一括付加を自動処理

[26:20あたり] 「ファイルの統合」機能で、完成したスケッチを自作のテンプレートに統合している。

[33:30〜54:55あたり] スケッチをフルスコアに展開していく作業。ここでもショートカットやプラグインを駆使してあらゆる作業の省力化を実現している。

[39:35あたり]松葉型クレッシェンド、デクレッシェンドをあらかじめiPadに登録したパターンで瞬時に入力している。

[56:50あたり]スケッチ部分は、ページ表示の際には非表示になるように設定している。ここでも「五線属性一括変更」の自動処理を駆使している。

[59:33あたり]ページ表示に切り替え、スコアのレイアウト調整。この工程でもわざわざメニューバーから項目を選ぶようなことはしない。

関連記事リンク集

《プロのFinale活用事例:アーティスト別》

- チャラン・ポ・ランタン小春氏:アコーディオン奏者 “Finaleが便利だと感じるのは「移調楽器を実音で表示」の機能です。全部Key:Cで書いてから、ワンタッチで楽器別の移調譜にしてくれますよね。これは手書きではできません”

- 都倉 俊一氏:作曲家/編曲家/プロデューサー “現場ではすぐにスコアを書き換えなくてはいけないことがある。するとパート譜の修正もたくさん必要になりますよね。その作業が、Finaleのおかげでとっても楽になったことが印象的でした”

- 外山和彦氏:作編曲家 “手書き時代はスコアを切り貼りしたり苦労をしたものですが、Finaleを使うことで圧倒的に便利になりましたね。仕事場にはもう五線紙がありませんよ”

- 吉松 隆氏:作曲家 “我々プロの作曲家にとっては、こと細かい調整ができるという面で、やっぱりFinaleなんですよね。Finaleは、車に例えるとマニュアル車みたいなものなんです”

- 佐久間 あすか氏:ピアニスト/作曲家/音楽教育家 “Finaleは楽譜のルールを学習するためのツールにもなっているんだなと思います。楽譜が分かるようになれば、読む時の意識も変わります”

- 栗山 和樹氏:作編曲家/国立音楽大学教授 “Finaleを使えば「バージョン2」を簡単に作れることは大きなメリットですね。特に作曲面でトライ&エラーを繰り返すような実験授業では、Finaleでデータ化されている素材は必須です”

- 櫻井 哲夫氏:ベーシスト/作曲家/プロデューサー/音楽教育家 “Finaleの普及で、演奏現場では以前は当然だった殴り書きのような譜面はほとんど見られなくなり、「これ何の音?」などと余計な時間も取られず、譜面に対するストレスがかなり減りました”

- 紗理氏:ジャズ・シンガー “ヴォーカルだと特に、同じ曲でもその日の気分やライブの演出によって、キーを変えたい時がよくあるんです。そんな時でもクリックひとつで移調できるわけですから、これはものすごく便利です”

- 赤塚 謙一氏:ジャズ・トランペット奏者、作編曲家 “作る人によってレイアウト、線の太さ、フォントの選び方など好みがあり、手書きのように作った人の「らしさ」が表れます。この辺がFinaleに残されたアナログな良さかも知れません”

- 本田 雅人氏:プロデューサー/作曲家/サックス奏者 “手書きでは本当に大変でしたけど、Finaleに慣れてきてからは随分と楽になって作業の効率は圧倒的に良くなりましたね。ビッグバンドとか吹奏楽とか、編成の大きな場合にはすごく助かります”

《プロのFinale活用事例:テーマ別》

- Finaleで育った18歳の天才作曲家 ミネソタ州音楽教育協会作曲コンテストで5回連続優勝、シューベルト・クラブが主催するメンターシップ研修生に3度選ばれた高校生作曲家にインタビュー

- 『アナ雪』主題歌Let It Goのグローバルな音楽制作を影で支えたFinale 主題歌Let It Goの完成テイクをFinaleで採譜後、世界中のスタジオに配布し、25種類の言語で翻訳しボーカル録音したエピソードをご紹介

- 総合大学におけるFinaleの導入:筑波大学 音楽教育・研究の現場でも多用されるFinale、その活躍の場は音楽大学に限りません。総合大学にて音を扱う研究分野での導入事例をご紹介

《楽譜作成ソフトウェアの導入メリットを考える》

- 濱瀬 元彦氏:ベーシスト/音楽理論家/音楽教育家 Finaleでビ・バップのフレーズをデータベース化し研究に利用、成果を取りまとめ「チャーリー・パーカーの技法」を上梓

- Shota Nakama氏:作編曲家/オーケストレーター/プロデューサー/ギタリスト 楽譜作成ソフトウェアの編集機能を活かし、オーケストラ・レコーディング用の大量の楽譜を読み易く、超高速で制作

- ジョナサン・ファイスト氏:バークリー音楽大学教官 1学期12回にわたりFinaleを用いた記譜法を学べるオンライン・コースを開講している米国ボストンの名門、バークリー音楽大学(Berklee College of Music)での事例から、楽譜作成ソフトウェアを音楽教育に導入するメリットを考える

- Finaleファミリー製品:オンラインでの共同制作、音楽教育への活用 さまざまなサービスのオンライン化が模索されている中、今後の音楽活動を便利にし得るオンラインでのFinale活用事例をご紹介

《Finaleの基本操作を学べるリソース》

- 譜例で操作方法を検索:Finaleオンライン・ユーザーマニュアルより。Finaleで可能なこと、それを行うための操作法が一目で分かり、初心者の方には特にお勧めです。

- クイック・レッスン・ムービー:Finaleの操作方法や便利な機能などを30〜60秒程度の短い映像でご紹介しています。