人気オンライン・スクール「葉加瀬アカデミー」、共通言語はFinale

オンライン・スクールでの活用事例

“ 葉加瀬アカデミー全てのコンテンツが、Finaleを中心に作られています “

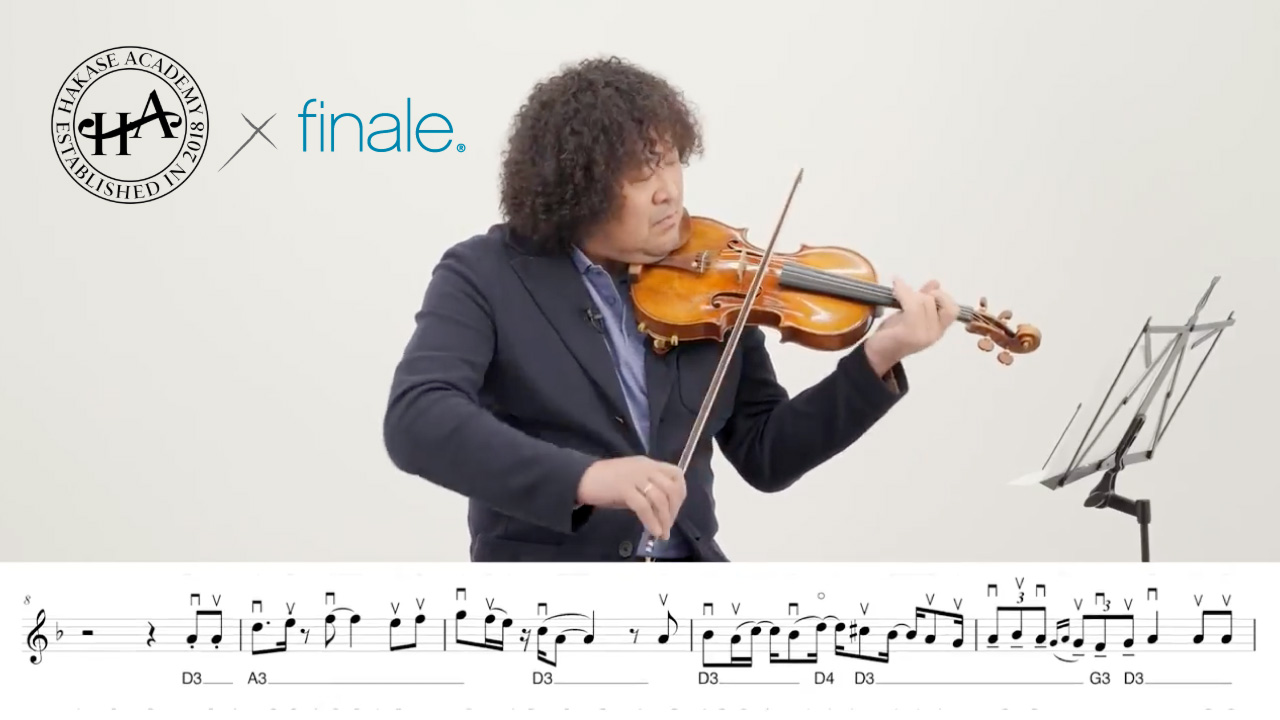

バイオリニスト・葉加瀬太郎氏が校長を務めるオンライン・バイオリンスクール「葉加瀬アカデミー」。受講回数100万回超を誇るオンラインスクールでは、楽譜作成ソフトウェア・フィナーレがフル活用されています。

初心者〜プロまで幅広い生徒に愛される、わかりやすく楽しいオンラインスクールの極意とは?生徒さんが「葉加瀬太郎のオリジナル曲が弾けるようになるまで」のレッスン/教材づくりの裏側と、Finaleの活用法について取材しました。

葉加瀬アカデミーとは

『葉加瀬アカデミー』は、2018年にスタートした葉加瀬太郎が“校長”を務めるオンライン・バイオリンスクール。バイオリンを“聴く”だけでなく、バイオリンを“弾く”喜びも知って欲しいという葉加瀬太郎の願いから生まれたスクールです。

クラシック以外にも、アイリッシュ、スウィング、タンゴや、「情熱大陸」「エトピリカ」「ひまわり」「Another Sky」他、葉加瀬太郎の名曲50曲以上の葉加瀬太郎本人によるレッスン動画など、オリジナルの教材コンテンツが満載です。

バイオリン初心者から、「情熱大陸」にチャレンジしたい方まで、一人ひとりのレベルに合わせて、いつでもどこでも楽しく学べます。

7日間無料トライアル実施中!

https://www.hakase-ac.jp/

“バイオリンは、いつでも、どこでも、誰でも挑戦できる楽器なんです ”

どのようなサービスですか?

葉加瀬太郎による、動画を見ながら学べるオンライン型バイオリンスクールです。

ご存知の通り、日本で最も有名なバイオリニストである葉加瀬太郎によって、バイオリンという楽器はポップスの文脈でも多くの方に親しまれるようになりました。

「自分も挑戦してみたい!」と思った方々が、いつでも、どこでも、誰でも、気軽にバイオリンを始められる場所ーーー そんな教室です。

「バイオリンの人口を増やしたい」「より多くの人にバイオリンに触れていただきたい」という一心で、2016年に構想とプロトタイプ版の開発を開始。2018年4月にサービスがスタートしました。

ビギナーの方から中上級者まで、幅広い層にご利用いただいています。

日本においてバイオリンは敷居が高く高貴なイメージが定着していますが、そのようなことはありません。「音楽が好きなら誰でも始められる楽器である」というメッセージを込め、オンラインという場所を選択しました。

先生がいない地域でも、教室が近くになくても、カジュアルな服装でも、インターネットさえあればどこでもチャレンジできるんです。

昔弾いていたバイオリンが家にある方も、もう一度弾いてみるきっかけになれば良いなと思っています。

葉加瀬太郎本人やプロのバイオリニストが出演するレッスン動画、ボウイングや指番号が楽譜と一緒にリアルタイムで表示されるオリジナルのレッスンツールなど、さまざまな教材をご用意しています。それらの全てにFinaleで制作した楽譜が使われています。

“フィナーレは、すべてのコンテンツの軸となっています ”

Finaleを採用した理由を教えてください。

一番最初の理由としては、「準備する予定の教材(数百曲)の楽譜データがFinaleで作られていたから」というシンプルなものでした。

加えて、葉加瀬アカデミーオリジナルのレッスン機能は、Webブラウザ上で動作させるにあたって「MusicXML(楽譜ファイルの共通規格)」を使用しています。FinaleはこのMusicXMLを提唱した大元のソフトウェアであり、その安心感が採用のもうひとつの大きな理由です。

Finaleは事業すべてのコアとなっています。

まず葉加瀬アカデミー事務局と先生がFinaleで編曲をします。その楽譜が起点となり、Finaleファイルのまま各チームに分配されます。

その楽譜を起点とし、教材づくり、シナリオ作成、動画撮影、映像へのはめ込み、さらにオリジナルレッスンのシステムとの連携や、伴奏音源のベース作りまで、すべてにFinaleが関わっています。

最初から最後まで一貫してFinaleを使用しているため、葉加瀬アカデミーに関わるスタッフは、直接楽譜に関係しないスタッフも含め全員がFinaleを使うことができるんですよ。

まさにその通りです。

担当ごとに使用するツールがバラバラの場合「いったんPDFに書き出して…」といった手間がかかりますが、葉加瀬アカデミーのレッスンでは1曲あたり何十種類もの楽譜教材を制作するので、いちいちファイル形式を変換するコストを割けません。しかし私たちは全員がFinaleを基軸に動いているので、ファイル形式の変換は必要ないんです。

また、皆が「Finaleで何ができるのか」を把握しているので、より見やすい楽譜づくりの方法や、それを活かした共通のフォーマット/テンプレートづくりについて、同じ視点から意見を出し合うことができるのも強みです。

“Finaleファイルは、人間とコンピューター両方への指示書です”

葉加瀬アカデミーは曲ごとに非常に細かくカリキュラムが組まれていますが、どのように教材を作っているのでしょうか?

1曲あたり数十種類といった膨大な数の教材をご用意しています。リズム練習やボウイングの練習はもちろん、バイオリンの音を満足に出せないご自宅などの環境でも音程の確認ができるよう「ピッチカートではじいてみよう」といったレッスンも用意しています。

すべてFinaleで制作していますが、やはり楽譜を再生するプレイバック機能がありがたいです。特に和音のチェックなどは、紙の楽譜ではもちろん不可能ですし、ピアノとバイオリンも音の鳴り方が異なります。正確に音の確認を行えるのは非常に重宝していますね。

また、レッスンの後ろで鳴っている伴奏も、教材と一緒にFinaleで制作しています。原曲のニュアンスに忠実になるよう工夫しています。

現在は「毎月1曲追加」を目標にコンテンツを制作しています。何十種類もの練習パターンを考え、教材を作り、さらに伴奏も作り……楽譜づくりの仕事は好きなので全く苦ではありません。

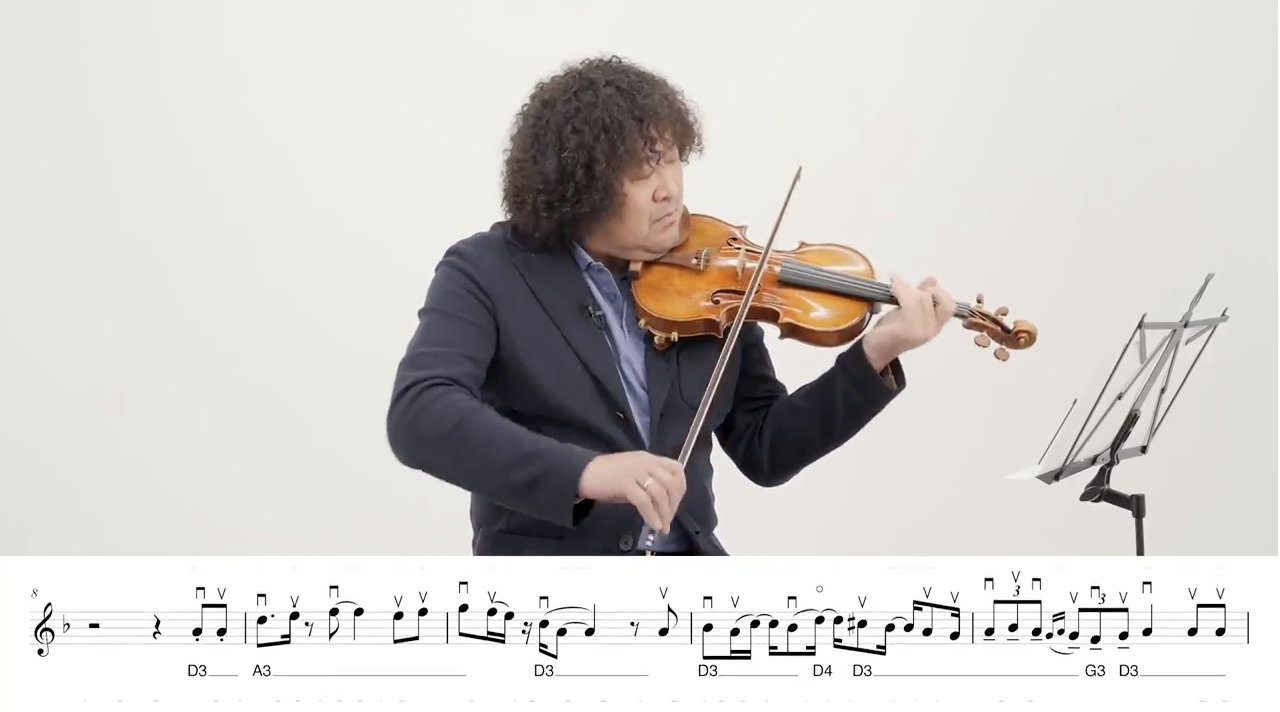

動画の下部に配置している画像は、先述の教材のFinaleファイルから画像(png)として書き出したものを、動画編集ソフトで貼り付けています。

楽譜の切り替わりの時は、演奏に合わせて実際に譜めくりをするような感覚でスクロールしています。小節の切り替わりと同時に楽譜が切り替わるのではなく、常に少し先の音符を読めるよう、適切なページめくりのスピードやタイミングを細かく手作業で設定し、演奏しやすさにこだわっているんです。ですから、撮影時はカメラマンも楽譜を見ながらディレクションを行っています。

これらの元となる楽譜データは、いわゆる普通の1ページに複数段書かれた印刷用の楽譜。印刷レイアウトを固める段階で、動画上でも視認性の高い楽譜になるようレイアウトを工夫しています。

「段の最後になるべく休符や長い音価を持ってくる」「一段に音符を詰め込みすぎない」など、気持ちよく楽譜を読めるようなポイントを都度探っています。

楽譜のサイズ感やレイアウトを微調整できて、「こう見せたい」というこだわりを全て再現できるFinaleは、紙ではなく画面に楽譜を表示させる私たちにとって非常に重宝しています。

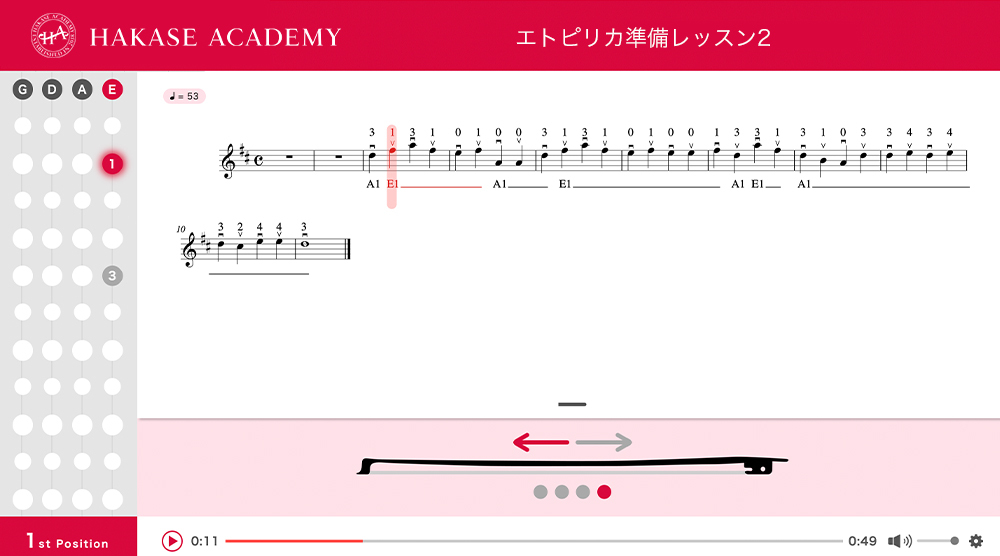

JavaScriptを使用して楽譜ファイル(MusicXML)を読み込み、動く楽譜やボウイング、指番号を自動的に表示させるWebブラウザの仕掛けを作りました。

例えば指番号は、Finaleの「歌詞」機能を使って命令しています。「歌詞の1番に指番号、2番にポジション」といった、葉加瀬アカデミーオリジナルのフォーマットに則って先生が入力したデータが、ブラウザ上の仕掛けに自動的に反映されるようになっています。

また再生時に流れる伴奏の音源は、MIDIで書き出したFinaleのデータをDAWソフトに読み込み、ミックス作業を経て音声ファイル(wav)で書き出したものが使用されています。同じFinaleファイルから作られた2つの要素が同期して再生されるような仕組みですね。

サービス開始当初よりマルチデバイスでの使用を意識していたので、受講者の方の様々なシーン(自宅でじっくり~隙間時間に少し…など)での利用を想定し、パソコンでもスマートフォンでも適切なサイズで楽譜を表示させるようになっています。

さらに「弦の色」というスイッチをオンにすると、演奏する弦に応じて楽譜をカラー表示するような機能を途中で追加しました。移弦が多い=色数が多い…というように、直感的に演奏の特徴がイメージしやすくなるような工夫を重ねています。

“誰でも、どこでもチャレンジしやすいスタイルです”

対面レッスンとどのような違いがありますか?

対面レッスンとの大きな違いは、教室まで行く時間や交通費など移動コストがかからないことだと思います。その時間を、練習など有効に活用できるのが魅力です。

またオンラインスクールは、マンツーマンの指導スタイルであっても、受講する曜日・時間が固定ではなく自由に選択できます。忙しい方や小さなお子様のいる親御さんにとって、特にメリットが多いですね。

当サービスは、生徒さんの演奏に対して先生からのフィードバックがあるといった、いわゆる一般的な対面指導とはスタイルが異なり、動画やオリジナルシステムを使って練習を進めて行くような仕組みです。

生徒さん側がすべて「自分で」取り組まなくてはならないため、一生懸命覚えようとしたり、より努力する姿勢に繋がり、結果的に上達が早くなるのかなと思います。

このスタイルのカリキュラムを確立するにあたって、かなりの実験と研究を繰り返しました。練習場所や通信環境に依存しすぎず、誰にでもわかりやすい言葉で、誰でもどこでもチャレンジできる教材づくりに取り組んでいます。

松井:バンド活動をされている方などは特に、「楽譜を使わずに耳コピで演奏」という経験のある人も多いと思います。

ただ、せっかく耳コピした内容って、いずれ忘れてしまうんですよね。「楽譜に残す」ということは、非常に価値のある行為だと思うんです。

また、楽譜を書く能力を身につけることで、音楽の聴き方にも変化があると感じています。日本の義務教育である程度備わっている音楽の知識を生かして、ぜひ楽譜を書くことを楽しんでほしいなと思います。

松生:学校教育でもぜひFinaleを活用してほしいですね。子どもたちはIT機器への順応力が高く、ソフトとともに最初の一歩を手ほどきすれば、好奇心と感性の相乗効果で、その後はどんどん自分で作曲を進めていくことでしょう。

Finaleのプレイバック機能や音域チェック(その楽器の音域外に音符がある場合、アラートが表示される機能)など、ICTならではの音楽環境が生きてくると思います。

さまざまな楽器の音を画面の中で五線に置いて実際に鳴らしながら、曲作り/楽譜づくりに取り組み、歌唱や演奏と同じくらいに「曲作り」を体験するのが一般的になってほしいなと思います。

今後も引き続き、葉加瀬オリジナル楽曲のレパートリーをレッスンに追加していく予定です。 さらに、当サービスを通じてバイオリンを弾けるようになったら、次は発表や合奏の喜びを実感していただきたく、その場をご提供したいと考えています。

また、「葉加瀬太郎のCDの実際の音源を使用した伴奏音源と一緒に演奏できる」というサービスをただいま鋭意開発中で、先日ついに数曲公開に至りました。

本物”風”のカラオケではなく、”本物”の音源をご用意できるのは当サービスならではの強みです。葉加瀬がレコーディングした実際の伴奏と一緒に弾けるという非常に貴重な体験をしていただけますので、ぜひお楽しみください。

関連記事

Finaleで楽譜を動画にしてみよう【演奏動画編】

葉加瀬アカデミーのレッスン動画のようなムービーを自分でも作ってみよう

楽器別フィナーレ活用術 VOL.5:弦楽器編

弦楽器ならではの表現をFinaleで。入力やレイアウトのテクニックをご紹介